Lombroso et l’École de la Salpêtrière : du bon usage du cliché

Bertrand Marquer, BCLA - Université de Gênes.

Que l’aspect extérieur de l’homme soit l’image de son intériorité, et le visage l’expression révélatrice de tout le caractère est une hypothèse valable et qui mérite d’être vérifiée ; le fait que l’on a toujours éprouvé le désir de voir les traits de quelqu’un qui a su se rendre célèbre la confirme… La photographie… offre à notre curiosité la satisfaction la plus complète.

Schopenhauer1

le type le plus complet de folie dans le génie nous est offert par Schopenhauer.

Lombroso2

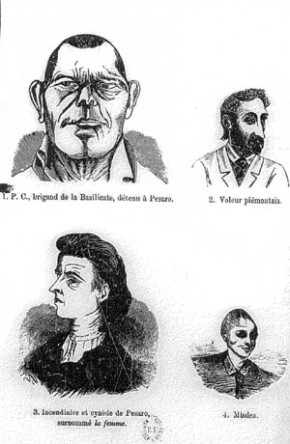

Lombroso introduit ainsi la série d’illustrations ajoutée à son édition de L’Homme criminel, à partir de 1887 pour l’édition française :

Le but principal de cet Atlas a été d’offrir au lecteur le moyen de saisir et de contrôler, par lui-même, la vérité de nos assertions, sans porter atteinte à l’économie d’espace et de temps qui est requise dans un livre.

Cet Atlas est, donc, une partie intégrale de l’ouvrage, et, peut-être, la plus importante.3

La place prépondérante que le savant entend lui donner (c’est la partie « peut-être, la plus importante », dit-il) découle certes de ses postulats scientifiques (une morphologie du criminel) mais témoigne également et surtout du poids accru des images dans la rhétorique scientifique de la fin du XIXème siècle, rhétorique qui fait la part belle à l’évidence du symptôme. L’illustration par l’exemple devient donc tout logiquement une illustration par l’image, puisque celle-ci constitue en quelque sorte une démonstration autonome et allant de soi (le lecteur peut contrôler « par lui-même »), une démonstration immédiate, réactivée en un coup d’œil, puisque justement contenue tout entière dans un regard. En un mot, une forme de miracle scientifique.

Or, la mise en place de ce « miracle » est intimement liée à ce que Nadar considérait comme la découverte « la plus extraordinaire dans la pléiade des inventions qui font déjà de [ce] siècle interminé le plus grand des siècles scientifiques »4 : la photographie.

À ce titre, l’ajout par Lombroso de cet Atlas ne constitue pas une innovation, mais sacrifie à une attente devenue incontournable. Dès 1861, Alophe, tout à son entreprise publicitaire, affirmait : « la photographie […] a rendu et rendra encore de très grands services à la science et à l’industrie par la reproduction matérielle, exacte, mathématique, de certains objets ou de certains phénomènes mobiles et variables dont elle seule est capable de fixer l’image »5 . Ces services, l’École de la Salpêtrière les avait déjà annexés en 1875 en introduisant un laboratoire photographique dans ses murs, qui donnera naissance à partir de 1876 à l’Iconographie photographique de la Salpêtrière, dirigée par Bourneville, mais placée sous l’égide du docteur Charcot, le Maître de l’hystérie. Or, ces photos, toujours fascinantes aujourd’hui, ont beaucoup fait pour la diffusion et le succès des théories de la Salpêtrière et l’avis sur lequel Lombroso ouvre son Atlas semble avoir les mêmes ambitions : assurer une meilleure diffusion de ses théories par l’impact des images.

Dans sa préface à l’ouvrage d’Albert Londe6 , La Photographie médicale, Charcot ne dit d’ailleurs pas autre chose :

Ces documents impartiaux et rapidement recueillis donnent aux observations médicales une valeur considérable en ce sens qu’ils mettent sous les yeux de tous l’image fidèle du sujet étudié.7

Le fantasme de la photographie comme analogon de la réalité, ou ce qu’André Rouillé appelle une « idéologie de la consubstantialité de l’image et de la réalité »8 , est donc au cœur de cette entreprise scientifique, mais également rhétorique et publicitaire. Cet usage capital de la photographie par deux savants à la réputation internationale semble alors avant tout entériner le succès sans précédent d’une innovation technique, devenue incontournable dans le domaine scientifique, la photographie jouant pour Lombroso et Charcot le rôle que le microscope a pu avoir pour les théories pasteuriennes : l’innovation technique permet de découvrir une autre réalité ou, pour garder une logique scientifique, d’aller plus avant dans cette réalité. Soit.

Excepté qu’à l’inverse de Pasteur, Lombroso et Charcot, phénomènes scientifiques et fondateurs d’une discipline de leur vivant, font aujourd’hui figures de savants archaïques, voire obscurantistes - en ce qui concerne, du moins, les théories que la photographie a contribué à diffuser9 . C’est donc que l’instrumentalisation de la technique, chez ces deux savants, ne repose pas sur les mêmes bases, ni la même stratégie.

Je poserai donc la question suivante : quel fut le rôle de la photographie, censée n’être qu’une « reproduction matérielle, exacte, mathématique » de la réalité, dans l’édification de théories ressenties comme révolutionnaires à leur époque, et accueillies par un succès sans précédent ? Comment, autrement dit, un procédé technique relevant de la tautologie - la reproduction photographique - a pu se hisser au rang de preuve suprême10 , et se retrouver au cœur du dispositif argumentatif d’un discours scientifique ? Ce sera tout le sens de cette interrogation sur le cliché photographique, qui semble avoir servi de point d’articulation entre une doxa sociale et une mythologie du progrès scientifique, via, étrangement, une innovation technique se présentant d’emblée comme un mécanisme de reproduction. Dans cette perspective, il semble que le défi de la photographie scientifique ait été en grande partie de répandre l’image neuve, par une technique neuve, d’un imaginaire pourtant éculé.

Cette approche du cliché photographique doit beaucoup à l’ouvrage de Georges Didi-Huberman consacré à L’Iconographie photographique de la Salpêtrière11 . Le critique met en effet à jour « ce discret passage à limite, discret mais renversant, par lequel une pratique médicale relative à l’hystérie devient invention figurative, grâce à ce diabolique instrument du savoir qu’est l’appareil-photo »12 . Notre optique se devra pourtant d’être légèrement différente, puisque l’on ne peut soupçonner les modèles de Lombroso (qu’il s’agisse d’assassins ou de leurs crânes) d’avoir trouvé une quelconque contrepartie narcissique dans cette entreprise photographique les transformant en icônes13 , à l’inverse des hystériques de la Salpêtrière se prêtant, pour Georges Didi-Huberman, un peu trop bien au jeu, et captivant le regard en même temps que l’objectif.

Néanmoins, la démarche argumentative induite par la photographie semble la même chez Lombroso et chez Charcot. Considérée comme le duplicata d’une réalité, « la photographie, dit encore Georges Didi-Huberman, n’est pas un système représentatif comme les autres » : elle est « toujours accréditée de la vérité. Quelle vérité ? Non pas la vérité du sens (à cause justement de sa capacité de désinvolture connotative) mais la vérité d’existence »14 . Ce que Zola notait à sa manière, en affirmant qu’« on ne peut prétendre avoir vu réellement quelque chose avant de l’avoir photographié »15 .

Par quel subterfuge, donc, la photographie, reproduction du réel, a-t-elle pu se substituer à lui au point de devenir un medium essentiel ? Comment, de ce statut de medium, ces deux grands mages scientifiques que sont Lombroso et Charcot ont-ils pu la hisser au rang de double vue - pour qui sait toutefois la décrypter ?

La révélation photographique

Ces interrogations sont intimement liées au statut fondamentalement ambigu de la révélation photographique. Pour Disdéri, « le photographe […] est lié à la réalité ; dans la composition il ne peut s’en débarrasser et, dans l’exécution, il est condamné à l’exacte imitation. La fidélité implacable de ses instruments traduit tout. […] Il faut donc qu’il en prenne son parti : quoi qu’il fasse, il ne pourra s’affranchir de l’imitation absolument exacte. »16 De même, pour Alophe, la photographie est « l’expression [la] plus réelle de la nature. C’est la vérité même ! Vérité parfois brutale, il est vrai, mais telle enfin que la donne elle-même la nature. »17

Ces postulats, Lombroso comme Charcot et ses disciples semblent les adopter à la lettre, la photographie faisant démonstration par elle-même : regardez, et vous saurez, et vous comprendrez tout. Face à la photographie, donc, le discours du savant semble s’effacer, car frappé d’inutilité. La photographie n’a pas besoin de médiation, de légende ou d’explication. Elle n’a pas besoin de glose : « devant une photographie, notait Roland Barthes, le sentiment de "dénotation" ou si l’on préfère, de plénitude analogique, est si fort, que la description d’une photographie est à la lettre impossible ; car décrire consiste précisément à adjoindre au message dénoté, un relais ou un message second, puisé dans un code qui est la langue, et qui constitue fatalement, quelque soin qu’on prenne pour être exact, une connotation par rapport à l’analogue photographique : décrire, ce n’est donc pas seulement être inexact ou incomplet, c’est changer de structure, c’est signifier autre chose que ce qui est montré. »18

Or, dans le cas de l’usage scientifique de la photographie, la révélation ne peut avoir lieu que si elle est médiatisée par une légende - celle qu’apporte, justement, le savant. Le deuxième paragraphe par lequel Lombroso introduit son Atlas est en effet un appel, non à regarder, mais à lire :

nous appelons, d’une manière spéciale, l’attention du lecteur sur les pages explicatives, dans lesquelles nous avons voulu, surtout, insérer les parties qui, par l’excès des détails, auraient quelque peu gêné, dans le texte, la marche générale des démonstrations.19

Même exemple, dans l’Iconographie photographique de la Salpêtrière : une photographie d’apparence anodine pour le néophyte, se signale par sa légende comme un portrait pathologique. Le verdict est sans appel : « Hystéro-épilepsie »

Figure 1: «Hystéro-épilepsie»

Il s’agit de Rosalie, 53 ans, habitant depuis 30 ans à la Salpêtrière. Après avoir raconté son histoire, Bourneville précise :

si dans le récit qui précède nous avons pris le soin de reproduire quelques-unes des expressions qu’elle emploie quand on lui fait raconter son histoire, c’est parce qu’elles donnent une juste idée du degré de ses facultés intellectuelles. Elles sont médiocrement développées, ainsi qu’on peut en juger par l’examen de la PLANCHE V qui représente la malade dans son état normal.20

Ce que révèle donc cette photographie à travers cette distorsion apparente entre l’image et sa légende (elle semble normale, et il s’agit d’une hystérique ; elle pose pour une photographie, mais elle est débile), c’est la médiation indispensable du regard du savant. Ce qu’Albert Londe révèle également, sûrement malgré lui, à travers cette formule qui se veut une apologie de l’objectivité photographique, donc scientifique : « La plaque photographique est la vraie rétine du savant »21 .

Comprenons : l’art de la révélation photographique est indissociable d’un art du savoir regarder. La réalité figée par la photographie donne à voir autre chose, pour peu que l’on y superpose la vue du savant. En ce sens, le bon savant est avant tout un bon photographe, puisque tous deux ont en commun un art du regard sans lequel la révélation photographique ne peut advenir : selon Disdéri, le portrait photographique « ne doit pas être seulement le fac-similé du visage ; il lui faut, outre la ressemblance matérielle, la ressemblance morale »22 . Le photographe doit donc observer attentivement son modèle pour « démêler sous ses attitudes, sous ses aspects empruntés, le caractère vrai, […] l’être réel et vivant »23 » et capturer ainsi l’« âme elle-même », puisque, parmi la multitude d’aspects d’un même modèle, « un petit nombre sont seuls susceptibles de donner une représentation exacte et belle de son vrai caractère qui seule constitue le portrait »24 .

Toute l’ambiguïté de la photographie scientifique vient donc de ce qu’elle se présente comme un document absolu, immédiat, mais de ce qu’en même temps elle ne saurait accéder à ce statut sans la médiation de l’œil du savant. Pour révéler sa vérité, la photographie scientifique nécessite donc un art du déchiffrement, souvent bien proche d’un art de la divination.

Ainsi, Lombroso peut « à distance et sur simple examen d’une photographie, déclarer un individu criminel ou non »25 , ce qui lui permet de participer par delà les Alpes, à tous les grands procès qui ont lieu en France : lors de l’affaire Bompard, et après consultation des photographies qui lui ont été adressées par un journaliste du "Gaulois", « Lombroso soutient, dans une consultation médico-légale publiée le jour même de l’ouverture du procès, que le public et les magistrats instructeurs se sont laissé induire en erreur par les apparences. "La photographie d’Eyraud, affirme-t-il, ne correspond en rien à sa mauvaise renommée." ». Il ne s’agit pas d’un criminel né. À l’inverse, « [q]uoique les femmes coupables, écrit-il, n’aient presque jamais la physionomie criminelle, Gabrielle Bompard, elle, l’a complètement »26 . Conclusion : « Quoiqu’elle soit plus sympathique au public que Michel Eyraud, elle est, devant l’anthropologie, plus criminelle, organiquement, que son complice. »27 De même, à un journaliste du "Matin" qui, en 1908, lui présente une photographie de Jeanne Weber, « l’ogresse de la Goutte-d’Or » accusée d’avoir étouffé quatre ou cinq enfants, il déclare : « il s’agit d’une hystérique épileptoïde et crétinoïde » - comme Rosalie -, la photographie faisant foi.

Par un renversement proprement paradoxal, la photographie, qui n’est qu’une apparence de réalité, en est donc venue à signifier plus que cette réalité, et à fournir par conséquent les indices d’une profondeur à déchiffrer derrière l’apparence. Le duplicata de la réalité appelle un art de la double vue.

On comprend mieux, dans ces conditions, que la photographie ait pu fasciner également les milieux occultistes pour lesquels elle « s’apparente aux exercices de la magie »28 . De fait, la force persuasive de la photographie scientifique demeure intimement liée à l’ethos, proprement magique, du savant. Lorsqu’en 1890 le Dr Joly s’avise de contredire Lombroso en publiant dans les "Archives d’anthropologie criminelle" une série de photographies de jeunes délinquants sans anomalies morphologiques, c’est qu’il ne sait pas voir, du moins pas plus loin que le bout de son nez : « Mécréant et Ribot ont des oreilles sessiles, l’appendice lémurien de la mâchoire, ainsi que Kaps et Lepage qui ont en plus, le deuxième un strabisme, le premier des sinus frontaux énormes ; Icantron a goitre, oreilles sessiles, asymétrie faciale, mâchoire énorme, etc. »29 , rétorque immédiatement le savant italien.

Charcot est, comme Lombroso, un visionnaire : « il était, pour employer ses mots, un visuel, un homme qui voit »30 , dit de lui Freud. Et lorsque sa définition de la Grande Hystérie commencera à subir des attaques répétées, Charcot se contentera d’affirmer : « à la vérité, je ne suis absolument là que le photographe ; j’inscris ce que je vois… »31 .

Mais voir, pour Charcot, c’est avant tout savoir regarder, en un mot découvrir :

On pouvait l’entendre dire que la plus grande satisfaction qu’un homme pouvait avoir, c’était de voir quelque chose de nouveau, c’est-à-dire de le reconnaître comme nouveau ; et il attirait sans cesse l’attention sur la difficulté et la valeur de ce genre de "vision". Il lui arrivait de demander pourquoi, en médecine, les gens ne voyaient que ce qu’ils avaient appris à voir. Il disait qu’il était merveilleux de constater comment on était tout d’un coup capable de voir de nouvelles choses - de nouveaux états d’une maladie - qui doivent être probablement aussi anciens que la race humaine…32

Or, c’est précisément ce type de « vision » que permet la photographie : nourrissant la légende de ce que Georges Didi-Huberman appelle un « devoir-lire d’identité dans l’image »33 , innovation technique ayant pour but la reproduction parfaite, la photographie est bien ce qui permet de voir « quelque chose de nouveau, c’est-à-dire, précise Freud, [de] le reconnaître comme nouveau ». Autrement dit, la médiation photographique habille de neuf la réalité qu’elle reproduit, lui donne un nouveau statut à déchiffrer, tout en donnant l’illusion qu’elle ne fait que la retranscrire. Plus qu’un outil de connaissance, le cliché photographique serait un vecteur de reconnaissance. De quoi ? Peut-être, justement, et avant tout, de la vision du savant elle-même.

La reproduction photographique

Pour essayer de cerner cette capacité de reconnaissance qu’autorise la reproduction photographique, je commencerai par une citation de Lombroso :

Comme le montrent les planches de mon livre, le criminel a un type spécial ; à ceux qui m’objecteraient que le type criminel n’existe pas, je les prierai simplement de faire l’expérience suivante : prendre 40 photographies de criminels-nés et 40 d’honnêtes gens, les faire examiner par les personnes les moins cultivées et les moins au courant de l’anthropologie, et ces personnes reconnaîtront par le simple aspect de la physionomie le criminel de l’honnête homme.34

Cet art du bien voir que revendique Lombroso repose, on le voit, sur une rhétorique de l’évidence et du bon sens. Autrement dit, et cela a été noté par de nombreux critiques35 , le cliché photographique lombrosien ne fait qu’entériner un cliché qui lui préexistait. La vision du savant s’appuie ainsi sur une sagesse populaire volontiers ancestrale. Comme le montre Pierre Darmon, Lombroso « a trituré les légendes, sondé les proverbes. Et de ce conglomérat d’observations hétéroclites glanées à tous les carrefours de la connaissance, il tire des conclusions qui lui permettent de remodeler l’univers du crime à sa façon. »36 Ainsi, dans L’Homme criminel, le savant italien enchaîne les proverbes : « Peu de barbe et nulle couleur, il n’y a rien dans le ciel de pire », « Homme sans barbe et femme barbue salue-les de loin »37 . Pour ce qui est de l’homme de génie, il constate que « [l]e plus simple de ces caractères, celui qui avait déjà frappé nos pères, et qui est passé en proverbe, c’est la petitesse du corps »,38 et que « [l]e proverbe: “Un homme qui a du génie à cinq ans est fou à quinze” est souvent vérifié dans les asiles” »39 . Qu’il est « désormais proverbial que "sentir la douleur plus fortement que les autres hommes constitue la couronne d’épines du génie" »40 , en remarquant au passage que « (t)out le monde sait combien les bossus sont fins et malicieux. »41 Le coup de maître de Lombroso est donc de renouveler des lieux communs, en en proposant une vision nouvelle, validée par le cliché photographique. Cette impression de nouveauté est d’autant plus forte que le cliché photographique tend à faire oublier qu’il n’est qu’une représentation. Mais sa perversion principale n’est pas là.

Dans son chapitre intitulé « Forme ed icone », Renzo Villa établit la filiation entre le portrait du criminel né lombrosien, et ce qu’il nomme « il volto del male » dont l’archétype est établi dès le XVIème siècle, notamment dans la peinture allemande et flamande. Le visage du bourreau dans Le Martyre de Sainte Catherine de Lucas Cranach l’Ancien, par exemple, présente déjà tous les stigmates du criminel né : la couleur de la peau, la forme des yeux, le nez trilobé, les lèvres minces, le front fuyant, le prognathisme, le pilosisme42 . Cette filiation qui permet à Renzo Villa, d’affirmer que Lombroso n’est pas un point de départ, mais d’arrivée43 , nuance également singulièrement le statut du cliché photographique en l’insérant dans ce que Roland Barthes appelait une « grammaire historique »44 de la connotation iconographique, nécessitant d’interroger les différents modes de représentations de la réalité. Ce que tend à reproduire la photographie lombrosienne, ce n’est pas la réalité, mais sa représentation iconique. Ce qu’imite la photographie, ce n’est pas la réalité, mais sa peinture. En ce sens, elle constitue bien une représentation au carré, et la reconnaissance photographique serait aussi celle d’une dette à l’égard de l’histoire de l’art.

Cette affirmation paraîtra peut-être plus claire à la lumière, si je puis dire, de la Salpêtrière. Et là aussi, je commencerai par une citation :

Un jour, notre illustre et regretté maître, le professeur Charcot, visitant à Gênes l’église Saint-Ambroise, s’arrêtait saisi à la vue d’une peinture de Rubens représentant une scène d’exorcisme. Il était frappé du spectacle que lui offrait la possédée, tableau criant de vérité et paraissant emprunté trait pour trait aux scènes convulsives qui se passaient journellement dans son service de la Salpêtrière. J’avais à ce moment l’honneur d’être son interne. Tel fut le point de départ de nos communes recherches médico-artistiques sur la grande névrose.45

Cet interne, c’est Paul Richer, avec qui Charcot signera Les Démoniaques dans l’art, ouvrage visant à retrouver la Grande Hystérie dans les tableaux de maîtres, en particulier ceux de l’école flamande. Dans la préface de cet ouvrage, Charcot avoue lui-même clairement sa dette à la peinture : « Si des œuvres d’artistes ont pu fournir à la science un appoint sérieux pour établir l’existence ancienne de la grande névrose, peut-être nos études techniques peuvent-elles, par un juste retour, être de quelque utilité en fournissant à la critique de nouveaux et solides éléments d’appréciation sur le génie et la méthode de certains maîtres »46 Comprenons que, dans ce « juste retour », Charcot entend que le tableau peut être dit réussi lorsqu’il imite la photographie de la Salpêtrière, qui tire elle-même sa pertinence de sa ressemblance avec les tableaux de démoniaques - du moins avec les plus réussis, c’est-à-dire ceux qui ressemblent aux photographies.

Cette paradoxale justification - de la réalité par l’artifice, et d’une découverte par la tradition - fera très vite ses émules en anthropologie criminelle. En 1892, le Dr Édouard Lefort, professeur libre à l’École de médecine de Paris, entreprend de relire ou de revoir les pièces maîtresses de la peinture classique et contemporaine, dans une optique lombrosienne :

Les peintres des écoles italienne, flamande, espagnole et française, sont tous arrivés empiriquement à la création d’un type dont se dégagent quelques grands caractères. La face est très large pour un crâne généralement petit, quelquefois en pain de sucre, ou très développé dans la région cérébrale postérieure. Le front fuit en arrière, s’aplatit même, limité en bas par l’S des sourcils. Les yeux sont dissymétriques, saillants, ronds, le regard dur et fixe ou vitreux.47

La reconnaissance que permet le cliché photographique ne serait donc pas tant celle d’une réalité familière que celle d’une représentation à la fois culturelle et artistique que la vision du savant impose comme grille de lecture : voyez cet homme, voyez cette femme dont j’ai capturé l’image, c’est un criminel né, c’est une hystérique, car je retrouve en eux cette représentation que ma culture et mon érudition m’ont rendue familière.

En ce sens, et au même titre que les représentations dont elles s’inspirent, ces photographies "scientifiques" font bien œuvre.

L’œuvre photographique

Cette œuvre, chez Lombroso comme chez Charcot, a eu pour vocation d’aboutir à la création d’un type – ou d’un faciès48 .

« Les photographies, écrit Susan Sontag, sont une façon d’emprisonner la réalité, que l’on conçoit comme rétive, impossible à saisir : elles la font se tenir tranquille. »49 C’est bien cette fonction que Charcot lui donne, puisque c’est par elle qu’il a réussi à transformer le Protée hystérique en tableau clinique et à trouver « la possibilité figurative de généraliser le cas en tableau », dit Georges Didi-Huberman50 . Elle est ce qui lui a permis de faire œuvre, par une série de photographies figeant la réalité hystérique dans un code, qui comme tout code implique que l’on s’y tienne, et donc qu’on le reproduise - ce à quoi la photographie se prêtait à merveille. Les étapes de la crise une fois photographiées et emprisonnées dans un code, chaque crise individuelle devient susceptible d’être jugée à l’aune de ce type que la photographie a permis de dégager. D’où également la possibilité d’introduire dans ce jugement des critères somme toute esthétiques : telle crise est qualifiée de régulière, de parfaite, voire de belle, car conforme à une représentation, celle de la photographie.

Je renvoie, pour plus de précisions, aux analyses de Georges Didi-Huberman, pour m’attarder un peu plus sur l’œuvre iconographique lombrosienne. Celle-ci frappe avant tout par son éclectisme, et la diversité des supports iconographiques choisis. Les 32 planches de l’Atlas de L’Homme criminel mélangent en effet allègrement des tableaux ou cartes51 , des portraits individualisés ou en couple52 , des portraits de groupe, par famille pathologique, sexe ou origine53 , des dessins54 , une reproduction d’œuvres d’art55 , des planches focalisées sur les productions criminelles (indirectes comme les tatouages, ou directes comme les dessins ou l’écriture même de criminels)56 , ainsi que ce qu’il faut bien appeler une curieuse mise en abyme technique : le « fac-simile d’une photographie de trois assassins meurtriers de Ravenne, trouvée dans leur matelas »57 .

Figure 2 : Portraits de criminelles allemandes

Le portrait de groupe ou en mosaïque, prédomine néanmoins (huit planches), dans le but, précise Lombroso dans son appendice explicatif en fin d’Atlas, de montrer la ressemblance globale des criminels au-delà de leur appartenance nationale ou raciale. Pourtant, ce qui frappe une fois de plus, comme si ces planches constituaient bien la matrice iconographique lombrosienne, c’est la diversité des sujets photographiés, et, me semble-t-il, leur dissemblance, accentuée par le fait que l’angle photographique est tout sauf identique.

Or, c’est précisément là que l’œuvre photographique, soigneusement préparée quoique se présentant comme immédiate, prend corps, en contraignant le regard à chercher les ressemblances, et à déceler les indices de cette autre réalité dont la photographie est censée être le vecteur : celle du faciès, figurée justement et étrangement par un masque mortuaire accentuant la déréalisation du type. Par une rhétorique de l’accumulation, la photographie a donc bien pour but d’accéder, non à la réalité, mais à son concept, qui n’est autre que celui que le savant a forgé. L’œuvre photographique opère ainsi une sorte de métamorphose, en nous obligeant à passer de l’individu au type, du visage au faciès, « comme si cette accumulation pouvait révéler quelque vérité soudaine. »58

Figure 3 : le masque mortuaire comme représentation du faciès.

Cette planche lombrosienne réalise ainsi l’idéal photographique de la Salpêtrière tel que le définit Albert Londe : « avec des photographies rapprochées les unes des autres, on pourra, dit-il, faire des comparaisons sur de nombreux spécimens et en déduire les modifications typiques qui constituent tel ou tel faciès […] créer par superposition des types composites dans lesquels, toutes les particularités individuelles s’effaçant, seuls les caractères communs persisteraient et détermineraient ainsi le faciès propre à telle ou telle affection »59

Or, dans ce mécanisme permettant à la photographie de faire œuvre, le dessin, avatar simplifié de la tradition picturale dont nous avons vu précédemment le poids, joue un rôle crucial : il prépare le travail de métamorphose de l’œuvre photographique, en épurant par avance la photographie de son réalisme, voire de sa réalité.

De même que le portrait dessiné des criminels, proche de la caricature, prépare l’apparition du faciès photographique,

de même le dessin d ’une hystérique en crise prépare cette fusion photographique de l’hystérique et de la démoniaque, en jouant sur des codes communs : il assure ainsi la transition entre la possédée de Rubens et le modèle canonique de l’hystérie charcotienne, Augustine.

Peut-être faut-il alors comprendre avant tout comme un hommage, voire l’indice du mécanisme réel de cette fabrique d’images, la reproduction, au cœur de l’Atlas, du buste de Néron et de Messaline, bien que l’un n’est ni les oreilles spécialement assassines, tandis que l’autre les camoufle précautionneusement sous sa coiffe romaine, son nez, quant à lui, échappant de toute façon, par l’usure du temps, à la sagacité anthropologique du savant italien. L’enjeu de la représentation iconographique "médicale", est ailleurs et, précisément, dans la vision esthétique qu’elle impose.