Intimes cheminements et mémoire du monde

Abstract

There are theoretical presuppositions for turning a novel near into its 'comics' equivalent. With narratological analysis, the strict and complementary link between narrative intentions of the author and drawing technique, as in movies, is key.

The individualized structure corresponds to a slow and deep initiation into clairvoyance, the discovery of nature’s poetic sacredness.

The implicit philosophy manifests oneself – paradoxically – through the speech and the acts of the blind woman protagonist and the discovery of the other senses, taking for the setting the story of Seventieth-century Chinese painter Chu-Ta.

It is a parable of inner growth based upon essential values and deep imagination, an ideal method of achieving inner harmony in a harmonious world.

L’univers de la BD, comme nous le rappelle Tanguy Dohollau dans son Avant-propos, s’est au fil du temps ramifié et complexifié, non plus simple lecture de divertissement mais véritable creuset de l’imagination créative, au point de susciter l’intérêt des critiques et de devenir l’objet d’études historiques, sociologiques et linguistiques.1

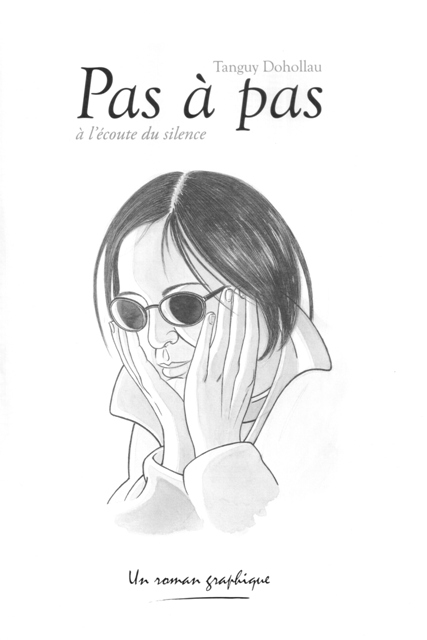

Ici, c’est le roman graphique qui sollicite notre curiosité et, en l’occurrence, le premier roman graphique de Tanguy Dohollau Pas à pas. À l’écoute du silence. La critique a salué l’«auteur complet», à la fois dessinateur et scénariste, dépassant de ce fait une éventuelle dichotomie de point de vue entre les deux fonctions tandis que l’éloge de J.-M. Le Clézio, entre autres, ouvre d’autres perspectives: «[il] a l’œil d’une mouette. Il dit des choses fortes, vraies et émouvantes. Je partage avec lui l’absence de frontières des rêves».2

Nous n’entrerons pas dans les discussions terminologiques autour de l’adjectif graphique, sans pour autant adhérer à la définition trop générique d'«extension du domaine de la bande dessinée au genre du carnet intime, de l’autobiographie et des thématiques adultes» (DELCROIX, 2009) sans ni toutefois l’assimiler à la typologie qu’illustre Beronä3 (BERONÅ, 2009) ou le confondre avec toute adaptation en bande dessinée d'un texte littéraire. Nous considérons comme suffisant et convaincant le rapprochement entre roman graphique et bande dessinée littéraire (BAETENS, 2009) ou littérature d’expression graphique, «littérature dessinée», comme la définit José Muñoz (MUNOZ, 2010: 18)4. Pour cerner au plus près notre propos il est toutefois nécessaire de distinguer d’autres formes avec lesquelles on pourrait confondre le roman graphique. Parler de roman graphique ne serait-ce pas aussi renvoyer à l’énonciation graphique telle qu’elle se manifeste dans les manuscrits de Stendhal ou de Flaubert (NEEFS, 2007) ou bien se référer à l’écriture qui forme un dessin, un calligramme, comme nous en trouvons chez Rabelais, Nodier, Sterneou Apollinaire (CHRISTIN, 2009); ici c’est seulement le dessin, l’image réalisée qui s’offre et se rend lisible, qui contient ou suggère des mots. Le rapport au livre reste toujours présent, identique et différent: un des personnages ne déclare-t-il pas que «imaginer les images… c’est comme pour la lecture d’un livre»? Ici face aux images, on imagine les mots, les énoncés, il s’agit du processus inverse de lecture: la fonction significative de l’association entre expression visuelle et expression verbale est renversée, obligeant le lecteur à une décodification des signaux multiples, verbaux et non verbaux, contenus dans l’image et à une reconstruction interprétative de ces mêmes signaux. La composition de l’image fixe le langage du geste, du vêtement, du décor, où pointent les implicites et les non-dit (ECO, 1970). Dans cette double énonciation, visuelle et verbale, nous ne pouvons que reconnaître la factuelle narrativité de l’image fixe (BAETENS, 2006). Il ne manque donc rien au livre et à la bande dessinée pour qu’on puisse les rapprocher et les assimiler (composition des chapitres/agencement des séquences, technique graphique/style et rhétorique, description/décor, postures et dialogues). Dans cette optique pourquoi établir une différence d’approche et de réception critique entre le roman graphique et le roman tout court?

Lorsque T. Dohollau parle «d’ampleur, de profondeur, de dimension poétique», il pose le même regard sur la bande dessinée qu’un écrivain sur son texte. Les perspectives de lecture critique seraient multiples5 tellement l’œuvre en question est riche et complexe, convoquant tout à la fois les disciplines les plus variées – ce qui ne veut pas dire incompatibles - mais cela nous contraint, pour des exigences de clarté, à une restriction du champ d’investigation et à une approche narratologique d’ensemble, plus classique, sans pour autant ignorer certaines avancées dans le domaine de la communication ou de la cognition. Les références explicites au cinéma (Bresson, Resnais, Antonioni, Wenders, Ozu, Mizoguchi et Tarkovski) se mêlent à celles de la peinture (Chu Ta, Vermeer), de la littérature (Proust), de la poésie, de l’anthropologie-sociologie (Caillois), de la musique (Couturier, Debussy) et sont autant d’indices qui orientent le lecteur dans son interprétation, autant de clefs pour déchiffrer un texte (entendu au sens large). Mais ces étiquettes de cinéaste, de peintre ou de poète restent réductrices car l’expressivité du sentiment ou de la rêverie passe par la simultanéité des formes d’expression. Pas à Pas de Tanguy Dohollau s’inscrit, nous venons de le voir, dans un filon bien particulier où divers horizons de réflexions et d’influences délimitent un territoire insolite, déterminent une aventure poétique de la conscience. Il est bien difficile de cataloguer et de circonscrire les apports de chaque citation ou référence et il reste toujours la crainte de ne pas les entrevoir ou de ne pas les pénétrer avec justesse parce que les savoirs diffèrent. Ils sont justement le produit de ces expériences profondes, de ces découvertes déroutantes et imprévues disséminées le long de notre parcours, illuminations inattendues au sein du quotidien. Aussi ne ferons-nous qu’effleurer certains points à travers une analyse des structures narratives qui tiendra forcément compte des dimensions cinématographique, picturale ou musicale que nous avons relevées. La leçon de Deleuze n’est pas oubliée «non solo l’ottico e il sonoro, ma il presente e il passato, il qui e l’altrove costituiscono elementi e rapporti interni che debbono essere decifrati e possono essere compresi soltanto in una progressione analoga a quella della lettura» (DELEUZE, 1989: 36) et elle nous oblige à enquêter sur ce qu’il y a à voir dans l’image, dans chaque case, comment cette dernière se combine à la suivante et à la précédente, comment cet enchaînement progresse jusqu’à lever le voile sur le système d’idées et de valeurs sous-jacent au roman graphique.

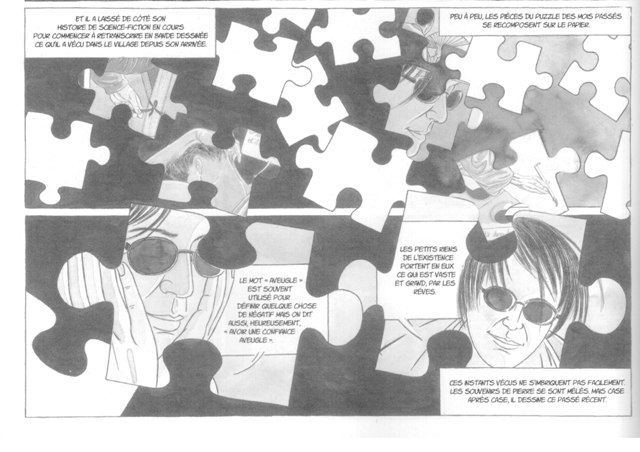

Une première constatation s’impose: un narrateur omniscient préside l’œuvre en train de se faire, nous montre par des arrêts sur image les étapes de cette composition, depuis l’émergence des premiers souvenirs liant deux demi-planches et identifiant le personnage-narrateur-protagoniste, le dessinateur de la bande dessinée que nous sommes en train de lire (enfin un visage et un corps, de face et non plus de loin et de dos, DOHOLLAU, 2009: 5) la réalisation des images dans une production désordonnée comme phase intermédiaire (ibid.: 78) jusqu’à leur recomposition et à leur agencement définitif (ibid.: 94, 96 et 97). Dans la dernière demi-planche le regard se pose dans le dos du dessinateur, le montre à sa table de travail et nous renvoie à la première page de notre lecture. D’abord de face, face à l’espace de ses souvenirs, l’artiste projette déjà et matérialise sa pensée et c’est dans l’ordonnance des images qu’il scelle par l’écriture et le trait une expérience fondamentale. Le figement de la posture ne doit pas tromper, il n’est qu’illusion puisque le «puzzle» à recomposer est une opération de l’esprit, un véritable jeu cérébral qui transforme le vécu en une expérience intérieure spéciale, donnant accès à une connaissance épiphanique, profonde et indélébile. Cette cyclicité du récit que l’ordre des séquences fait apparaître confirme la présence d’un cadre hétérodiégétique, renforcé par une série de marqueurs temporels («c’est le jour de la fête à la salle municipale», ibid.: 7; «quelques jours après», ibid.:18) et de résumés accélérateurs de l’action («quelques semaines après Pierre a transféré toutes ses affaires chez Lucie», ibid.: 78); cette même cyclicité, tout en soulignant une progression chronologique, installe hors du temps une tranche de vie assignant au filtre de la mémoire la tâche de sélectionner un événement majeur et de le reconstruire dans son essence.

C’est ce temps de la mémoire qui va structurer le temps du récit et lui donner toute sa valeur, une signification dépassant la simple histoire. Le temps des bulles en forme de pièce-puzzle rend compte de cette re-construction et d’un mouvement de la pensée qui, en réactualisant perceptions et sentiments, prend conscience de sa transformation et nous la restitue dans son exemplarité. Le temps retrouvé se double, comme nous allons le voir, d’une structure seconde comme on parle de seconde vue.

Un apprentissage de la vue

La mise en séquences suit un schéma dynamique où le thème du mouvement acquiert un rôle primordial, en ce qui concerne non seulement le déplacement dans l’espace géographique puisque les personnages vont et viennent dans un espace relativement restreint (les maisons où ils vivent et leurs alentours) mais surtout le mouvement de leurs pensées dans ces espaces. À plusieurs reprises, le couple que forment Pierre et Lucie s’engage dans une direction, programme un itinéraire, passe du dehors (bord de mer, sentier de la falaise, campagne, bois) au-dedans (leurs maisons respectives), raconte l’histoire et l’œuvre de Chu Ta. Ce récit enchâssé – pourtant le seul à ne pas être encadré -, qui embrasse la vie du peintre chinois en plusieurs épisodes de ses origines à sa mort, ponctue les étapes de cette rencontre et l’accompagne dans son évolution. Il est le lien, le leitmotiv d’une recherche réciproque, d’un approfondissement du partage, d’une accession à l’unité. Ainsi un premier ensemble de séquences recueille ces cheminements successifs, ces reprises progressives en un lent crescendo jusqu’à un acmé qui en marque l’aboutissement: ce sont les rencontres de Pierre et de Lucie, leur lent apprivoisement, leurs échanges réciproques jusqu’à leur union physique et leur séparation. En effet, c’est Lucie qui fait découvrir les encres de Chu Ta à Pierre, qui lui raconte un épisode de son enfance; c’est Lucie qui tutoie Pierre; c’est encore Lucie qui choisit les lectures, la musique, qui rappelle à Pierre l’importance des formes, des odeurs, des volumes; puis c’est Pierre qui se confie, qui prend des initiatives, qui guide le tandem, qui exprime ses goûts. Les rôles ne s’inversent pas mais se complètent, se relaient: les voilà chantant chacun une strophe d’une chanson populaire, commentant ensemble le portrait en pied de Chu Ta; désormais les voix narratrices s’alternent et l’intimité se renforce.

Dès son arrivée Pierre explore les environs du village breton où il a décidé de se retirer, sa marche inaugure le mouvement: la descente vers la mer, vers la cale des marins pêcheurs, la remontée vers le monument aux marins naufragés, jusqu’au promontoire qui domine la mer: le regard enregistre le mouvement de plongée puis de contre-plongée, fixe ses repères, lit les pancartes, les plaques des rues puis s’arrête sur la ligne d’horizon, vision panoramique et pause contemplative d’un paysage essentiel (la roche, l’arbre, la mer). Un deuxième déplacement, en voiture jusqu’au cinéma de la ville voisine en compagnie de Lucie aveugle rompt la solitude, neutralise le malentendu et la disharmonie initiale qu’un jugement hâtif de Pierre avait déclenchés et prélude à un rapprochement-accompagnement réciproque. Les excursions suivantes, la randonnée en tandem, la promenade au bord de la mer ou le long de la falaise vont délimiter un espace privilégié qui s’inscrit entre deux pôles, la maison de Pierre et celle de Lucie et s’accomplissent dans un temps plus ou moins long selon la fonction qu’on leur assigne. Cette alternance dehors-dedans structure la vie quotidienne de Pierre et Lucie comme elle divise en chapitres-séquences le récit du narrateur-dessinateur. À chaque fois, le point d’arrivée du mouvement se transforme en point de départ pour une nouvelle aventure intérieure, une autre avancée. Cet espace-action s’accompagne d’un espace-pause, d’un espace d’intimité qui devient un temps suspendu où paradoxalement les dialogues, la lecture, la musique, la poésie, l’histoire de Chu Ta déploient de nouveaux horizons, entraînent les personnages dans des espaces autres qui les transforment et les rapprochent progressivement et subtilement. Les postures des personnages, la primauté donnée au jeu des plans rapprochés et des gros plans, le découpage des cases et les détails de la personne se conjuguent à la tonalité romanesque des planches en noir et blanc et aux nuances du lavis pour cerner la pensée et se focaliser sur sa mobilité et sa réceptivité. Mais comment glisse-t-on de la réalité vers un imaginaire fondateur? Comment se tisse cet apprentissage? Par l’interaction entre nature et perceptions sensorielles, par une fine dialectique entre dialogues et silences et par une technique de cadrages et de montage appropriée.

Malgré le drame personnel dont elle a été victime– l’accident qui l’a rendue aveugle et dans lequel elle a perdu son mari et son fils –, Lucie a eu la force d’âme de réapprendre à vivre, d’assumer sa solitude, d’adapter son handicap à l’environnement, qu’il soit urbain ou rural, et de compenser sa cécité en développant ses autres sens: l’ouïe, l’odorat, le toucher. C’est par ces sens en éveil qu’elle s’oriente, par cette lucidité sensible, cette seconde vue acquise malgré elle qu’elle modifie son appréhension du monde, valorisant les détails, exaltant la nature dans sa petitesse comme dans sa grandeur, accordant aux objets une mémoire ancestrale dont nous aurons l’occasion de reparler. La deuxième rencontre de Pierre et Lucie est significative à cet égard et inaugure cette voie royale de la connaissance qui passe par les sensations. Comment va-t-elle reconnaître Pierre? À l’odeur de ses vêtements imprégnés de tabac! Sa promenade le long de la falaise, sans texte sans monologue, constitue un vertige de sensations: la fraîcheur et la ductilité du sable sous les pieds, les odeurs de pin et de goémon, la brise, les lames contre les écueils, le cri ou le vol de la mouette. Un galet, une coquille, une poterie ou une tasse à thé acquièrent entre ses mains une spiritualité inouïe et deviennent des passeurs entre le monde matériel et celui des idées. À ses côtés, Pierre ré-apprend à écouter de la musique, à lire, à regarder un portrait, un dessin, à pénétrer par les sens au creux de l’âme des choses, à poser son regard sur «ce que l’on néglige», à percevoir les signes qui échappent. Les randonnées immobiles passent par des exercices spirituels: l’image-action, l’image-mouvement tend à se réduire au profit de signes optiques purs, découvrant des liens d’un nouveau type mettant les sens libérés dans un rapport direct avec le temps, avec la pensée, de telle manière que le temps et la pensée sont rendus visibles, sonores, palpables, odorants.

Mis à part les dialogues conventionnels ou fonctionnels (dialogue Pierre/François au moment de l’arrivée de Pierre au village ou au cours de la fête municipale, dialogue Pierre/Rosalie lors de l’éloignement inattendu de Lucie, les répliques Lucie/Paul au marché soulignant sa position écologiste), la plupart des dialogues ont lieu entre Pierre et Lucie et sont fondamentaux pour comprendre la psychologie des personnages, pour connaître leur passé, leurs intérêts, leurs convictions. Ils prennent part à ce cheminement inépuisable de la connaissance et de la conscience. La distance initiale entre les deux personnages, basée sur quelques répliques arrogantes mais aussi sur l’ignorance de l’autre, se comble au fur et à mesure qu’ils apprennent à se connaître et à se reconnaître. La nature des interactions verbales varie puisque les tons sont tour à tour graves, légers, rassurants, moqueurs, enjoués, selon les circonstances; ces interactions servent à faire des excuses et à réduire la distance, à échanger des opinions et des savoirs, à exprimer des sentiments, des jugements ou des désirs. Leur authenticité est incontestable lorsqu’elles respectent les pauses, les inflexions de la voix qui ont autant d’éloquence et d’impact que les paroles. Elles encouragent l’action (comme la prolepse qui programme la séance de cinéma pour le mercredi suivant) mais surtout, elles laissent des traces, plus ou moins conscientes. À ce propos, toujours au début du récit, Pierre a tenu compte de la remarque de Lucie, de sa connotation négative (le terme de parfum corrigé en odeur), aussi a-t-il aéré la voiture et changé de vêtements avant de se rendre au rendez-vous. Le personnage se découvre donc grâce au dialogue qui l’anime, par lui il se forme et mûrit à travers un processus transactionnel constant. Si le dialogue, à la fois lu et entendu, s’insère naturellement dans l’image, il n’en est toutefois qu’une composante: il faut «construire» le sens à partir d’autres perceptions que les informations verbales.

Les confidences de Lucie prennent la place des formules de convention et deviennent de plus en plus personnelles, concernant les plaisirs de son enfance, ses projets de travail, les difficultés que lui procure son handicap, sa hantise des voitures. Lorsque des temps morts s’installent, ceux-ci ne créent aucune rupture entre les cases, ils assurent au contraire la continuité entre le dialogue et ses prolongements, ses répercussions dans la pensée, ils préparent le passage de la réalité à la rêverie. Les objets, qu’il s’agisse d’un vase ou d’un pichet, apparaissent en intercalaires, jouent du clair-obscur et marquent un arrêt, une distraction silencieuse du regard. Pourtant, ces natures mortes, situations optiques pures comme chez Ozu, ne créent pas le vide; elles laissent penser, réfléchir, respirer les personnages, expriment la banalité et la beauté du quotidien, font aussi la jonction du regard et de l’espace; elles ont une durée puisqu’elles sont la représentation de ce qui perdure dans le changement. Par exemple, les bols pleins se vident le temps du récit mais ils sont aussi des témoins tangibles entre le passé et le présent, entre l’enfance de Lucie et sa maturité. Par ces pauses, le spectateur-lecteur est forcé de s’arrêter, de prendre son temps, de s’imprégner lui aussi des choses; de même, la lenteur du rythme développe une notion particulière du temps qui se manifeste non plus comme temps réel mais comme temps psychologique.

Les visions narrativisées par l’image et par le mouvement qui actualisent des moments cruciaux de la vie de Chu Ta sont souvent suivies de silences «pleins», plongeant le narrateur ou la narratrice dans un paysage mental où ils s’attardent. Ainsi ce plan rapproché de Lucie sur fond de montagnes chinoises en surimpression (DOHOLLAU, 2009: 15) où convergent les perceptions auditives, tactiles ou olfactives.

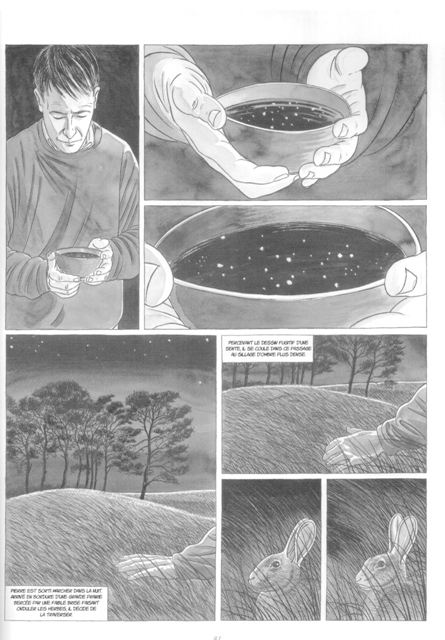

En outre, des planches apparemment muettes parce que sans énonciation verbale remplissent le silence de bruits, de sons, de musique. Par exemple la demi-planche de Lucie marchant sur la plage et les trois cases verticales qui zooment en trois temps sur ses chaussures, son bâton et les galets: impossible de ne pas imaginer les bruits correspondants; de même la respiration de la mer ou le crépitement du feu. Comment oublier les deux petites cases consécutives, celles d’un lapin à l’écoute: d’une case à l’autre ses oreilles ont changé de position! Nous percevons comme lui la présence de Pierre dans la prairie. La musique, elle, assume le rôle de quatrième dimension de l’image visuelle: le découpage des pages 19-20 montre une première demi-planche où Lucie est occupée à insérer un CD-rom dans un appareil, la seconde demi-planche où elle est dans la posture de quelqu’un qui écoute, la dernière case horizontale la situant dans le coin gauche tandis que du côté droit s’avancent les ondes sonores en un lavis dégradé. Cette lisibilité de la musique (Nostalghia, songs for Tarkovski) se traduit par une ultérieure demi-planche, mettant en scène une séquence du film Andrej Rublëv, sur le moine russe peintre d’icônes. Plus loin, un autre morceau lui répondra (Des pas sur la neige de Claude Debussy, Prélude n. 1, VI, quatorzième morceau) en une séquence musicale spéculaire concernant Pierre (DOHOLLAU, 2009: 53-54): rejoint par les ondes sonores il plonge à son tour, à l’extrême droite de la case horizontale, dans une rêverie où le peintre Chu Ta trace avec sa vivacité inspirée arbres et branches.

Nous sommes plongés dans une atmosphère intimiste où la description du récit est subordonnée aux fonctions de la pensée et aux mouvements de la sensibilité. La subjectivité des images est le reflet d’un regard qui veut en saisir et en fixer les multiples et imperceptibles signes. Si nous trouvons en extérieur des personnages en plan moyen (au marché, à bicyclette) et une décomposition classique du mouvement pour illustrer le développement de l’action (déshabillage de Lucie avant la baignade), dans l’intimité ce sont les plans rapprochés et les gros plans qui dominent selon un schéma récurrent et souvent un rythme ternaire. Le personnage laisse paraître son individualité à travers les différentes postures qui le caractérisent et le travelling optique souligne efficacement la progressive intériorisation des sensations ou l’émergence des souvenirs. Les zooms sur les visages de Pierre ou de Lucie, sur leurs mains, obéissent à la nécessité de matérialiser ce qui ne l’est pas. Les détails focalisés sous de multiples angles sont des détails agissants, expression dirigée et signifiante de la pensée ou du sentiment, révélateurs d’une intériorité active. Après avoir peint le dragon, Chu Ta ne regarde-t-il pas ses mains, étonné de leurs capacités à reproduire une image mentale? Le passage d’ordre non plus spatial mais psychologique du dehors au dedans, du monde réel et matériel au monde soi-disant invisible et immatériel de l’esprit recourt à d’autres techniques, l’effet de surimpression dont nous avons déjà parlé, l’estompe du décor arrière et sa substitution avec la projection de l’image intérieure, la disposition de cases autour d’un objet central zoomé qui, par des cadrages variés, enregistre les mouvements d’un regard ou encore les prises de vue latérales, à gauche puis à droite, qui resserrent le champ sur l’objet, encore une fois zoomé. Les raccords de regard, leurs changements directionnels, la position intermédiaire des objets contribuent à créer, à partir d’espaces purement sonores, tactiles, optiques, odorants des espaces cristallisés durant lesquels l’esprit doit assimiler, comprendre.

Par de tels procédés qui miment le processus cognitif puisque le montage se réalise dans la pensée, de l’observation méticuleuse à la fixation de l’image dans la mémoire du sujet (Pierre suivant l’escargot sur la vitre), de la concentration mentale mobilisant toutes ses ressources à son transfert dans la création (Pierre à sa table de travail), d’une part on rebâtit un éloge de la nature dans son caractère essentiel, d’autre part on réaffirme la vitalité et la puissance de l’écoute, de la réflexion, de la méditation. C’est à travers le seuil de la rêverie auditive ou visuelle que le personnage comme le lecteur tisse un réseau de communication et d’échange, revalorise sa vie imaginative et découvre la richesse de sa vision intérieure.

À l'écoute du monde

À ces allers et retours, flux et reflux de l’intériorité qui nourrissent la conscience et la mûrissent par strates successifs succède une série de séquences où domine la verticalité: deux parties d’une structure profonde qui s’interpénètrent et dont la centralité est l’accession à l’unité. Nous avons vu Pierre apprendre à regarder autrement au contact de Lucie et celle-ci retrouver cette cohésion de l’être nécessaire pour aller au-delà, poursuivre sa marche. Tous deux gouvernent désormais leur devenir. L’énergie de Pierre se concentre en Bretagne, où il entreprend la création de ce roman graphique tout en organisant une exposition des dessins et aquarelles de Lucie découverts dans un carton (les seules planches couleurs du roman graphique, DOHOLLAU, 2009: 91-92); l’énergie de Lucie s’exerce à l'Isle of Skye où elle enseigne à de jeunes enfants aveugles.

La vie se compose bien d’une série de cheminements, c’est la première leçon que nous recevons de Chu Ta. Le rouleau de papier sur lequel il marche après avoir trempé ses pieds dans une bassine d’encre et sur lequel son père inscrit l’aphorisme «c’est en marchant que l’on trace son chemin» (p.13-14) devient la métaphore de toute existence, sous-tendue par un imaginaire vital fondamental.

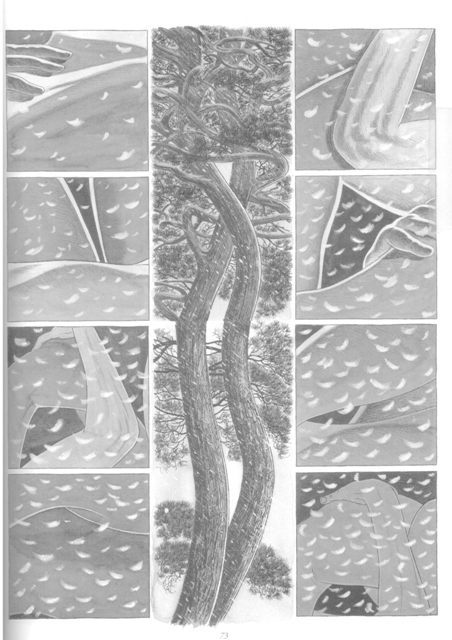

Le parcours initiatique jonché d’éléments révélateurs aboutit à une intimité fusionnelle avec la nature qui se traduit par un sentiment à la fois d’expansion et de sécurité. Deux séquences nous paraissent à cet égard exemplaires: d’abord, lorsque Lucie décide de se rendre au bord de la mer une nuit de pleine lune (p. 43-46) et de se baigner; le silence s’amplifie au point d’occuper l’espace infini, celui du ciel et de la mer. Les bandes stratifiées des éléments en plan fixe horizontal encadrent les images du flottement de Lucie (dans la mer, dans l’espace?) en une sorte d’extase panthéiste. Il n’y a plus de distinction mais une légèreté reconquise grâce à l’unité du corps et de l’esprit, condition essentielle pour que cette appartenance au cosmos, cette possession réciproque se réalise. La construction croisée des cases (deux cases en diagonale pour le corps flottant, deux autres cases en diagonale pour le visage) souligne un point fort, exprime cette sérénité fusionnelle. Le renversement de perspective (plongée de la prise de vue) fait que les stratifications se resserrent et se superposent: Lucie nage au milieu des étoiles qui se reflètent dans l’eau. Ensuite, l’intimité partagée, la double et progressive reconnaissance, les affinités intellectuelles reconnues portent naturellement Lucie et Pierre au partage des corps. C’est Lucie qui en prend l’initiative. L’apprivoisement d’un corps dénudé, pudique par le jeu du clair-obscur, passe par le langage des mains, une approche lente qui dit le désir maîtrisé; la fusion des corps, cette unité des contraires, porte à cette splendide planche (DOHOLLAU, 2009: 73-74) qui fragmente le mouvement des corps en cases sur deux bandes latérales, non pas séparées mais reliées par une bande centrale verticale où s’inscrivent deux arbres élancés, entrelacés, balayés par la pluie ou les flocons de neige. Le déplacement des cadrages sur des parties du corps emphatise l’enlacement, les sinuosités. Le glissement du dedans au dehors et le rapprochement sémantique de type analogique, souligné par un balayage en petites touches blanches qui couvre l’ensemble des cases jusqu’à la case blanche du chaos primordial en correspondance des mains qui se nouent, souligne l’appartenance de l’être humain à l’univers qui l’entoure. La communion des corps et des esprits est telle que Pierre va être transporté dans un paysage mental similaire à celui que Luciea déjà perçu (DOHOLLAU, 2009: 15, lors de l’évocation de Chu Ta enfant): Pierre dort au premier plan d’une demi-planche tandis que la pluie balaie encore les montagnes chinoises en toile de fond. Il sort peu à peu de son sommeil et le décor onirique disparaît.

L’apprentissage de Pierre semble se conclure quand il est lui-même en mesure de sentir par tous ses sens et d’accéder à cette compréhension de l’univers: la promenade nocturne dans la prairie (ibid.: 81-82) en est la preuve, elle fait écho à la nage nocturne de Lucie dont nous avons parlé (la métaphore prairie-mer apparaît nettement dans le texte des didascalies). Pierre est alors en mesure de voir, c’est-à-dire de regarder au-delà: la vision lui révèle l’état d’ivresse spirituelle que procure à Chu Ta la découverte de la parfaite ressemblance entre la goutte de rosée qu’il vient de peindre et une de ses larmes. Certes, par cette figure géométrique il rejoint la perfection de l’art mais surtout l’image du cercle concilie l’infiniment grand et l’infiniment petit, accueille l’Un dans le Tout, assure la continuité dans la durée. D’autres images du cercle parcourent tout le roman graphique, depuis les bols que Pierre et Lucie tiennent entre leurs mains et où parfois semble se mirer le cosmos jusqu’aux mouvements répétitifs de Chu Ta saisis dans leur impétuosité virevoltante. Celui-ci représente assurément une figure archétypale, la clef de voûte d’une architecture mentale qui se doit de maîtriser la figure du cercle: sept demi-planches illustrent cette épreuve assignée par le maître Hongmin et dont le but semble être celui de définir la place de l’homme dans l’univers dans un rapport d’harmonie et selon une éthique naturelle. L’évocation de l’enfance (énoncés anaphoriques «quand j’étais enfant…», «quand j’étais petite»,ibid.: 21, 22, 31), l’attachement à la maison natale,6 aux poteries des grands parents soulignent cet ancrage au passé, à ce «centre imaginaire» qui fonctionne comme le ressort nécessaire pour acquérir une respiration juste et équilibrée entre son propre monde et l’âme du monde.

Ainsi s’impose un imaginaire primordial où se regroupent les éléments fondamentaux (l’eau, l’air, la terre, le feu), qui apparaissent tout à tour pour reconstituer un univers essentiel qui sait aller au-delà de la superficie des choses, comme ces outils paysans qui savent retourner la terre pour la faire fructifier7. Dans cette «imagination activiste», selon l’expression heureuse de Bachelard (1948: 1), certaines images dites «de reconnaissance» tissent un réseau de correspondances symboliques et toutes sont empruntées à la réalité la plus commune: l’oiseau et l’arbre sont des signes génétiques et réveillent une poétique de l’espace qui se nourrit de la sève et de la mémoire du monde. Les deux planches couleur, les aquarelles de Lucie, reproduites dans les dernières pages sont une composition en cases régulières sur quatre demi-planches où se côtoient des parties de troncs d’arbres, des branches, du feuillage, de la lumière filtrée, un oiseau, dans les tons de vert puis de bleu. Elles inspirent une impression générale de vitalité, d’élancement, de luxuriance colorée; le découpage des photogrammes où nous retrouvons la technique du travelling optique et le montage sur planche redonne une unité à ces fragments qui finissent par faire coexister des effets de type photographique négatif/positif. D’autres oiseaux et d’autres arbres ponctuent le récit mais ceux de Lucie ont l’avantage de vivre dans la durée comme l’œuvre d’Andrej Rublëv dans l’épilogue en couleurs du film éponyme. De même, les deux oiseaux peints par Chu Ta que Lucie décrit fidèlement, opposés mais complémentaires, l’un éveillé, l’autre endormi, deviennent les protagonistes des fables que Lucie raconte à ses élèves, avec les poissons, les souris, tout ce petit peuple animal que nous avons rencontré au cours de notre lecture. Mais, entre-temps, l’oiseau endormi s’est lui aussi réveillé, le voilà trônant sur le mur face à Pierre qui dessine, le voilà encore, comme un clin d’œil au lecteur, faisant sa révérence face à deux pensées de Chu Ta, comme le dernier mot du récit. Un oiseau ne venait-il pas visiter chaque matin Tarkovski dans sa chambre d’hôpital? C’est que la valeur symbolique de l’oiseau et de l’arbre est indéniable: liens entre le ciel et la terre, les oiseaux poussent nos rêves vers le haut et s’enracinent au plus profond de la vie, là où la pierre règne. En effet, la pierre tient, elle aussi, une place de choix tout au long du roman: bien sûr en créant un lien amusant mais solide avec le surnom du personnage-narrateur, avec le galet que Lucie ramasse et tient dans ses mains, avec la citation de Roger Caillois et le renvoi implicite aux recueils poétiques dont les titres significatifs Pierres, Pierres réfléchies nous transportent dans une rêverie minéralogique. Au cœur du minéral s’installe une rêverie d’immortalité qui renferme la mémoire du monde «considérer chaque pierre comme un monde». À travers une autre citation de Caillois nous pouvons saisir le sens fort qui se dégage de ce matériau:

Je parle des pierres qui n’ont même pas à attendre la mort et qui n’ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l’averse ou le ressac, la tempête, le temps. L’homme leur envie la durée, la dureté, l’intransigeance et l’éclat d’être lisses et impérissables et entières même brisées. Elles sont le feu et l’eau dans la même transparence immortelle visitée parfois de l’iris et parfois d’une buée. Elles lui apportent, qui tiennent dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités (CAILLOIS, 1966b: 9).

La mémoire de Pierre a évoqué un moment capital de son existence, elle a aussi réactivé tout un monde onirique qui plonge ses racines dans un imaginaire collectif. Les constellations d’images (l’image étant ce «centre de synthèse à partir duquel les valeurs oniriques profondes se développent et s’animent»)8 ont fait l’éloge du naturel, montré la sacralité du quotidien, la place accordée aux émotions, la sérénité qu’engendre la symbiose avec la nature. Illustrant la flexibilité, la faiblesse de la vie et démontant le mythe de la rigidité et de la force, tout en exaltant la puissance de la création. Les nombreuses correspondances entre l’expérience de Chu Ta, celle de Lucie, celle de Pierre laissent entrevoir la voie à parcourir en une chaîne infinie, semblable à la mise en abyme que pourrait produire un jeu de miroirs.

Si Yves Bonnefoy nous invite à «défaire l’emmurement»,9 Tanguy Dohollau entend «dévoiler l’aveuglement» pour dénoncer les fausses libertés, réapprendre le naturel et retrouver le lien brisé ou manipulé avec la nature. Il s’agit d’une culture de la dissidence, Caillois aurait parlé d’un «sacré de transgression» quand le rêve prend le relais pour dire sa vérité. Le contexte social n’est pas absent du récit, il en est au contraire l’envers déclencheur, la cause sournoise par rapport à laquelle se démarquer. Pierre se rebelle aux lois rigides et bornées du marché éditorial, mais Rublëv ou Chu Ta – en creux – ne sont-ils pas eux aussi des révoltés? Contre la violence, l’intolérance, la volonté de domination? Andrej Roublëv dans une Russie sanguinaire, Chu Ta dans une Chine aux mains des Mandchous («saigneurs de la guerre») sont sans l’ombre d’un doute des artistes meurtris dans leur liberté créatrice. Chu Ta ne choisit-il pas le mutisme et la dérision pour exprimer son opposition?

Oui, la bande dessinée, comme le roman graphique, peuvent raconter des histoires sérieuses, développer des idées profondes, toucher la sensibilité car l’image possède le pouvoir d’aller au cœur de la matière, au plus profond de l’intimité. L’affirmation de Pierre «la science-fiction est considérée comme de la sous-culture populaire, ce qui est le cas aussi de la bande dessinée» (p.29) ne manque pas de surprendre et presque de scandaliser après avoir vu la plénitude émotionnelle de l’image, perçu l’indicible, reconnu la beauté de la terre.

C’est pourquoi elle s’insère à juste titre dans les nouvelles pistes que trace la littérature contemporaine: le regard de Tanguy Dohollau ne semble-t-il pas participer à ce mouvement de la deep ecology qui tient de la réflexion à la fois philosophique et politique et qui entend déjouer les stratégies d’une société de consommation toujours prête à se recycler? N’embrasse-t-il pas cette définition de R.Caillois «laisser passer en soi la nature, ce n’est pas pour l’homme tenter ou feindre de retourner au nerf ou à l’inerte, ni essayer de se démettre des pouvoirs qui lui sont échus. C’est au contraire les approfondir, les exalter et les contraindre à de nouveaux devoirs»? (CAILLOIS, 1966b: 121).

Bibliographie

T. DOHOLLAU, Pas à pas: à l'écoute du silence, Vincennes, Des ronds dans l'O, 2009

G. BACHELARD, Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957.

G. BACHELARD, La terre et les rêveries du repos, Paris, Corti,1948.

J. BAETENS, «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites» in Cahiers de Narratologie, n. 16 Images et récits. Frontières entre mots et images, mis en ligne le 25 mai 2009 http://revel.unice.fr/cnarra/index.html?id=974

J. BAETENS , «Une Photographie vaut-elle mille films?» in Actualités du récit. Pratiques, théories, modèles, numéro spécial de Protée. Revue internationale de théories et de pratiques sémiotiques, vol. 34, 2/3, 2006, p. 67-76.

J. BAETENS, «M comme main. Une lecture du Château de Kafka adapté par Olivier Deprez» in Image & Narrative. Online Magazine of the Visual Narrative n. 8,Mélanges/Miscellaneousmai 2004 www.imageandnarrative.be

D. BARBIERI, I linguaggi del fumetto, Milano, Bompiani, 1991.

R. BARONI, La Tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Seuil, 2007.

D. BERONÄ, Wordless Books: the Original Graphic Novels, New York, Harry N. Abrams, 2008.

BERONÄ, Le Roman graphique: des origines aux années 1950, Paris, La Martinière, 2009.

Y. BONNEFOY, Dans le leurre du seuil, Traduzione con testo a fronte di Diana Grange Fiori, Torino, Einaudi, 1990.

R. CAILLOIS, Images, images, Paris, Corti, 1966a.

R. CAILLOIS, Pierres, Paris, Gallimard, 1966b.

R. CAILLOIS, L’Écriture des pierres, Genève, Skira, 1970.

R. CAILLOIS, Pierres réfléchies, Paris, Gallimard, 1975.

N. CELOTTI, «La Bande dessinée: un espace pour (apprendre à et continuer à) aimer lire et non seulement», in M. MARGARITO (sous la dir. de), Se son fumetti saranno… bandes dessinées, Torino, Tirrenia Stampatori, 2002, p. 11-21.

M. CHION, Andrei Tarkovski, Paris, Cahiers du cinéma - Le Monde, 2008.

A.-M. CHRISTIN, L’Image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 2009.

O. DELCROIX, «Angoulême à la page du roman graphique», 30 janvier 2009, http://blog.lefigaro.fr/bd/2009/01/angouleme-a-la-page-du-roman-g.html

G. DELEUZE, L’Immagine-movimento. Cinema 1, Milano, Ubulibri, 1984.

G. DELEUZE, L’Immagine-tempo. Cinema 2, Milano, Ubulibri, 1989.

T. DOHOLLAU, Pas à pas,

U. ECO, «Sémiologie des messages visuels», Communications, n.15, 1970.

W. EISNER, Le Récit graphique. Narration et bande dessinée, Vertige Graphic, 2002.

P. FRESNAULT-DERUELLE, La Bande dessinée, Paris, Colin, 2009.

P. FRESNAULT-DERUELLE et J. SAMSON (sous la dir. de), «Poétiques de la bande dessinée», MEI, Médiation et information, n. 26, novembre 2007.

L. GOVERNATORI, Andrei Tarkovski, Paris, L’Harmattan, 2003.

T. GROENSTEEN, Système de la bande dessinée, Paris, PUF, 1999.

T. GROENSTEEN, La Bande dessinée: son histoire et ses maîtres, Paris, Skira-Flammarion, 2009.

P. JACCOTTET, Il Barbagianni. L’ignorante, Traduzione di Fabio Pusterla con testo a fronte, Torino, Einaudi, 1992 .

C. KERBRAT-ORECCHIONI, Le discours en interaction, Paris, Colin («U»), 2005.

M. MARGARITO, «En accompagnement d’images… d’autres images parfois (Notes sur des apartés de la BD)», ELA, n. 138, avril-juin 2005, numéro spécial En accompagnement d’images, coordonné par Mariagrazia Margarito, p. 243-255.

S. McCLOUD, L’Art invisibile, Paris, Delcourt, 2007.

M.MORANDINI 2000, Dizionario dei film, Bologna, Zanichelli, 1999.

J. MUNOZ, «La BDthèque idéale» in Le meilleur de la BD, hors série Marianne-Le Magazine littéraire, janvier-février 2010.

J. NEEFS, La projection du scénario, mis en ligne le 13 juin 2007,http://www.item.ens.fr/index.php?id=172718

J. NEEFS, L’énonciation graphique(l’écriture des manuscrits)[en ligne], mis en ligne le 28 juin 2007,http://www.item.ens.fr/index.php?id=172935

M. PAWUK, Graphic Novels: a Genre Guide to Comic Books, Manga and more, Westport, Greewood Press, 2009.

T. PENDERGAST, U.X.L Graphic Novelists, Detroit, London UXL Thomson Gale, 2007.

B. PEETERS, Case, planche, récit, Paris, Casterman, 1998.

A. REY, Les Spectres de la bande : essai sur la bande dessinée, Paris, Minuit, 1978.

M. SARACENI, The Language of Comics, London, New York Routledge, 2003.

P. STERCKSE, F. NEAUD, B. MOUCHARD, Qu’est-ce que la bande dessinée aujourd’hui?, Boulogne, Beaux-Arts, 2008.

A. TARKOVSKI, Le Temps scellé, Paris, Cahiers du Cinéma («Petite Bibliothèque»), 2004.

A. TARKOVSKI, Lumière instantanée,Paris, Philippe Rey, 2004.

S. TISSERON, Psychanalyse de la bande dessinée, Paris, Flammarion, 2000.

T. TODOROV, «La lecture comme construction», in Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1978, p. 175-188.

R. VARNUM, C.T. GIBBONS (sous la dir. de), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University Press of Mississipi, 2002.

Site ITEM, www.item.ens.fr/index.php

Note

↑ 1 Rappelons MARGARITO 2005, CELOTTI 2002, et KERBRAT-ORECCHIONI 2005: 315: «il serait du plus haut intérêt de voir, dans une perspective trans-sémiotique, comment un même événement communicatif (par exemple un repas à l’occasion d’une visite) ou même une activité conversationnelle (par exemple une confidence) sont traités en relation avec leurs contraintes et ressources propres, dans des systèmes sémiotiques tels que le roman, mais aussi le théâtre, l’opéra, le cinéma, le roman-photo, la bande dessinée, les spots publicitaires, etc.».

↑ 2 Cf. Passerelles, n. 12, Dossier : 15 auteurs en résidence à la Villa Marguerite Yourcenar, Centre départemental de résidence d’écrivains européens, http://desrondsdanslo.blogspot.com, juillet 2009.

↑ 3 Cf. BERONA 2009, où l’auteur traite de bandes dessinées dont les images sont entièrement gravées en noir et blanc et sans paroles et souligne leur «qualité spirituelle permettant de s’identifier à toute une gamme de sentiments humains».

↑ 4 Muñoz utilise aussi les expressions «art séquentiel» et «figuration narrative».

↑ 5 Il y aurait par exemple une longue et attentive étude à faire sur les nombreux portraits des personnages (Lucie en particulier) ou encore sur la représentation et la fonction des mains. À ce propos, nous signalons BAETENS 2004, où la main est analysée comme métonymie aussi bien que comme métaphore du corps.

↑ 6 Cf. «Le Fleuve»:« respiration nocturne qui mariait/dans l’antique sommeil/les bêtes et les choses anuitées / à l’infini sous le manteau d’étoiles» (BONNEFOY, 1990: 2).

↑ 7 Cf. «l’éternité descend/dans la terre nue/et soulève le sens/comme une bêche» (BONNEFOY, 1990: 56).

↑ 8 Cf. La rêverie lucide ou le dormeur éveillé, causerie à la RTF, 19 novembre 1954.

↑ 9 Cf. Y. BONNEFOY, « La Terre », in (BONNEFOY, 1990: Dans le leurre du seuil,Torino, Einaudi, 1990, p. 46-67).