Prigionie (in)visibili – l’arte di Samuel Beckett e la Storia

Indice

Primo fatto storico: un’affinità ignorata

Secondo fatto: un cambiamento radicale nell’approccio verso le opere di Beckett

Beckett e le prigionie invisibili

Dalla separazione tra il mondo e l’uomo alla sparizione del paesaggio

Abstract

Italiano | IngleseDue fatti storici illuminano alcuni aspetti finora poco esplorati delle opere di Samuel Beckett. Uno riguarda il fatto che i primi a comprendere profondamente Aspettando Godot senza incontrare difficoltà alcuna siano stati dei detenuti in carcere. Il secondo riguarda un radicale cambiamento dell’approccio verso il teatro di Beckett riscontrabile dopo la sua morte. Due fatti apparentemente scollegati rivelano un legame strettissimo tra le opere beckettiane e le prigionie, visibili e invisibili. Entrambi sono frutto della Tecnica del potere della Modernità (biopotere) che cerca di addomesticare, addestrare e controllare, in altre parole, di imprigionare la Vita.

Questo titolo, “Prigionie (in)visibili”, si riferisce alla ricerca che conduco ormai da diversi anni sul lavoro di Samuel Beckett, che io vedo oscillare tra le prigionie visibili rappresentate dai quattro muri contenitivi e quelle invisibili che si celano nella società contemporanea. Su questo tema ho curato una mostra per la Casa dei Teatri a Roma nel 20131[ e pubblicato un libro in Giappone nel 2016 (Taki, 2016). Beckett ci insegna che la prigione non riguarda solo coloro che vi si trovano dentro, perché la società esterna è un prodotto della stessa tecnologia.

Partenza: i due fatti storici

La mia ricerca parte da due fatti storici conclamati che però i precedenti studi su Beckett, tranne uno (Duerfahrd, 2013), non hanno mai molto approfondito.

Primo fatto storico: un’affinità ignorata

Si tratta di un’affinità che effettivamente è stata ignorata per decenni, impedendo così, a mio avviso, una piena comprensione delle opere beckettiane.

Aspettando Godot, presentato per la prima volta al Théâtre de Babylon di Parigi nel gennaio del 1953, ha riscosso fin da subito un grande successo di pubblico, ma le reazioni a quella prima rappresentazione furono a dir poco contrastanti. Ammiratori entusiasti e contestatori furibondi arrivarono in sala addirittura alle mani. Fu un grande scandalo che portò in teatro ulteriori spettatori, al punto tale da arrivare a contare circa 400 repliche, un vero fenomeno teatrale del dopoguerra. Eppure, in realtà, quasi nessuno, compresi gli esperti critici, sembrava avesse compreso bene il senso dell’opera, dove i due protagonisti non fanno che aspettare qualcuno che non verrà mai, senza che nulla accada.Anche tra coloro che l’avevano accolta con grande entusiasmo, secondo la testimonianza di Alain Robbe-Grillet, sembrava di vedere la filosofia di Heidegger messa in scena, in altre parole uno spettacolo ermetico, metafisico, difficile da comprendere (Miller, 1998: 64). Anche il pubblico più favorevole sentiva dunque tra sé e l’opera una certa distanza difficile da colmare.

Se Martin Esslin coniò nel 1961 il famoso termine “teatro dell’assurdo”, era infatti, secondo me, proprio per dare faticosamente un senso a queste esperienze teatrali che anch’egli non riusciva a comprendere altrimenti, e fino agli anni Ottanta del Novecento tutti abbiamo continuato a interpretare il mondo di Beckett sotto questa etichetta. Ma sembra che avessimo tutti torto. Perché sin da subito, sin dallo stesso anno di quella memorabile prima parigina, c’erano spettatori in grado di capire profondamente l’opera senza alcuna difficoltà, e senza nemmeno essere muniti di una particolare preparazione culturale. Se quei soggetti furono ignorati è perché si trovavano in un luogo particolare: erano detenuti in carcere.

I primi detenuti che hanno conosciuto Aspettando Godot erano rinchiusi nel carcere di Lüttringhausen, vicino a Wuppertal, in Germania. Un detenuto di nome Karl-Franz Lembke, dopo aver letto l’opera in francese, la tradusse in tedesco e la mise in scena dirigendo altri attori-detenuti, ottenendo un successo tale da portarla in replica ben una quindicina di volte. Il fatto è che i detenuti avevano vissuto l’opera come se fosse la loro storia. Lembke, in una lettera indirizzata più tardi allo stesso Beckett, scrive: “Il suo Godot fu il “Nostro” Godot, proprio nostro!” Anche il cappellano del carcere, che aveva assistito allo spettacolo, conferma in un suo scritto la medesima cosa: “I detenuti l’hanno accettata come fosse la loro opera”. Nessuno di loro aveva avuto la minima difficoltà a comprenderla.

Viste le esperienze del raffinato e colto pubblico parigino,questa reazione dei detenuti di Lüttringhausen fu a dir poco sorprendente. Ma pochi anni dopo, nel 1957, un’altra esperienza simile si ripeté, questa volta oltreoceano, nel famigerato carcere di massima sicurezza di San Quentin, in California. In quell’occasione fu una compagnia locale di professionisti, il San Francisco Actors Workshop, a portare in scena Godot davanti a una platea di oltre 1400 detenuti, tra cui molti ergastolani. Una sala immensa stracolma di ergastolani metterebbe paura a chiunque. E difatti il regista Herbert Blau qualche timore deve averlo avuto se sentì il bisogno di giustificare la scelta dell’opera dicendo, nella sua introduzione, che non bisognava preoccuparsi qualora ci fossero cose incomprensibili, che il teatro contemporaneo non andava capito parola per parola ma che bastava lasciar scorrere la rappresentazione come una musica jazz, senza preoccuparsi troppo del significato. In realtà a essere preoccupato era lui. Ma si capì subito che non era necessaria alcuna giustificazione. Una concentrazione surreale regnò per oltre due ore. Nessuno fiatò, tutti i detenuti rimasero inchiodati al loro posto. Agli attori sembrava quasi di recitare davanti a un enorme piazzale vuoto. Eppure, là dove bisognava ridere, scoppiavano puntualmente boati di risate che interrompevano addirittura l’andamento dello spettacolo. Ci furono applausi a scena aperta per il monologo di Lucky, mai accaduti da nessuna parte (cosa difficile ancora oggi). E a conclusione dello spettacolo, ci fu un momento di silenzio e poi un lungo applauso molto sentito. Perché i detenuti erano rimasti profondamenti commossi.

Come è stato possibile? Quali erano i punti di contatto tra l’opera di Beckett e la vita dei detenuti? A questo proposito abbiamo la testimonianza di Rick Cluchey che all’epoca, a soli 23 anni, era già ergastolano a San Questin. Sebbene non avesse assistito dal vivo alla rappresentazione (essendo in punizione poté solo ascoltare l’audio dello spettacolo), Cluchey ne rimase letteralmente folgorato, tanto che nei giorni successivi fondò assieme ad altri detenuti un laboratorio teatrale all’interno del carcere: il SQDW (San Quentin Drama Workshop) ha prodotto negli anni numerosi spettacoli, comprese diverse opere di Beckett. Proprio per questi meriti culturali, Cluchey ottenne in seguito la grazia insieme agli altri membri del laboratorio e ha continuato a fare attività teatrale fino alla sua morte, avvenuta alla fine del 2015. Le opere di Beckett gli hanno davvero cambiato la vita.

Cluchey raccontò in seguito che a colpirlo tanto fu il fatto che Aspettando Godot parlasse dell’attesa. Per noi l’attesa è un tempo insignificante, morto, senza importanza, ma le giornate in carcere sono proprio scandite dall’attesa, anzi da attese che si susseguono l’una dopo l’altra: attesa per il pasto, attesa per il colloquio, attesa per l’ora d’aria, attesa per l’uscita, per qualcuno persino attesa per l’esecuzione capitale. La vita dei detenuti è organizzata, anzi riempita dalle attese.In più, il verbo aspettare sembra riferirsi a un atto attivo, soggettivo, ma in realtà quando si aspetta è perché qualcuno vi sta facendo aspettare, si è in balìa delle decisioni altrui. Quindi l’attesa è il simbolo di uno stato di passività, per antonomasia, della privazione delle possibilità soggettive. E questo i detenuti di Lüttringhausen e di San Quentin lo sapevano, magari inconsapevolmente, forse senza riuscire a verbalizzarlo, ma lo vivevano ogni giorno sulla loro pelle e lo conoscevano bene. Quando hanno visto Aspettando Godot, hanno riconosciuto immediatamente che era l’attesa la vera essenza della prigionia, più delle sbarre o dei muri di cemento: una sorta di gabbia invisibile che li teneva in costrizione. Beckett, senza descrivere la vita in carcere, aveva colto l’essenza della vita dei detenuti, ed è per questo che quegli uomini erano rimasti così profondamenti colpiti.

Non solo i detenuti si sono riconosciuti nelle figure di Didi e Gogo in scena, ma si sono identificati nelle loro figure anche nei periodi successivi, continuando a chiamarsi tra di loro con i nomi dei personaggi (Didi, Gogo, Lucky, Pozzo…). Tutto il carcere diventò, in un certo senso, Aspettando Godot. Esattamente come quattro anni prima era accaduto per i detenuti di Lüttringhausen, anche per i detenuti di San Quentin Aspettando Godot era sembrata una storia realistica scritta su misura su di loro, altro che teatro dell’assurdo.

Ma come è stato possibile? Qual era la differenza fondamentale tra il pubblico parigino e i detenuti rinchiusi in quelle carceri? Per comprenderlo meglio, osserviamo ora un secondo fatto storico.

Secondo fatto: un cambiamento radicale nell’approccio verso le opere di Beckett

Il secondo fatto storico arriva negli anni Novanta del Novecento dopo la morte di Beckett, avvenuta nel dicembre del 1989. Quando Susan Sontag mette in scena Godot nella Sarajevo ancora assediata dai cecchini serbi, nel 1993, la visione sul teatro di Beckett viene radicalmente capovolta. Le sue opere, di colpo e per sempre, hanno smesso di essere “teatro dell’assurdo”.

In una fotografia scattata all’epoca, vediamo Sontag seduta in mezzo alle macerie della famosa biblioteca di Sarajevo distrutta dai bombardamenti. Sembra una perfetta scenografia per Aspettando Godot. Nella Sarajevo del luglio 1993, Aspettando Godot, che era stata scritta più di quarant’anni prima, sembrava un’opera appena scritta proprio su Sarajevo e per la gente di Sarajevo. Altro che una storia astratta ed ermetica: Godot era diventata uno specchio che rifletteva la Storia. E in quello specchio, la vicenda di Didi e Gogo assomigliava incredibilmente alla vita della gente che viveva e soffriva nella città bosniaca. Uno degli attori del cast, in un’intervista, dice: “La gente aspetta ogni giorno qualcosa, ma dopo tanto tempo non si ricorda più nemmeno cosa stia aspettando”. Ed è esattamente lo stato d’animo dei due protagonisti di Aspettando Godot. Così, a Sarajevo, ogni battuta suonava vera, reale, impregnata della vibrazione del momento storico. Uno dei due protagonisti a un certo punto esclama: “Non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!” Possiamo immaginare come suonassero queste parole in una città ancora assediata, chiusa, soffocata dalla guerra.

Il punto è: a meno che non vi troviate in quelle condizioni, è difficile poter immaginare, solo a partire dal testo, tutto questo con tutte le sensazioni vive e i significati concreti. Il problema dell’opera dunque non è il testo di per sé, ma il limite dell’immaginazione del pubblico. Senza una situazione negativamente straordinaria di emergenza (come la prigione o la guerra) non siamo semplicemente in grado di attivare un’immaginazione adeguata per comprendere Aspettando Godot. Questo è il punto. Dovremmo forse cominciare a dire che Aspettando Godot è un capolavoro del teatro dell’emergenza, piuttosto che del teatro dell’assurdo. Ed ecco spiegato perché per tutta la seconda metà del XX secolo, in Occidente, degli spettatori seduti comodi e sereni in una poltrona di un teatro borghese non potessero assolutamente attivare quel tipo d’immaginazione. È questo, a mio avviso, il motivo principale della lunga non comprensione delle opere beckettiane.

Dopo Sarajevo, le opere di Beckett hanno cominciato a funzionare come uno specchio della Storia in grado di mettere in risalto i disagi specifici della società contemporanea, come la depressione giovanile a Tokyo o le violenze economiche a New Orleans e altri luoghi e situazioni colpiti da forti disagi sociali di varia natura.

Aspettando Godot a New Orleans, 2007

Nel 2006 al Setagaya Public Theatre di Tokyo, in occasione del centenario del drammaturgo irlandese, il noto regista teatrale giapponese Makoto Sato mise in scena Endgame. Portando sul palcoscenico la dinamica aggressiva dei personaggi beckettiani, Sato riuscì perfettamente a rispecchiare la sorda violenza che pulsa all’interno di una famiglia in cui vive un hikikomori, letteralmente “autorinchiuso”, una piaga sociale del Giappone contemporaneo che coinvolge ormai circa un milione di giovani che si autorinchiudono nella loro stanza senza uscirne più, a volte per anni. Mentre nel 2007, in Louisiana, Paul Chan, un artista visivo di fama internazionale, portò in scena Aspettando Godot insieme alla compagnia Classical Theatre of Harem in due siti all’aperto di New Orleans, per evidenziare il significato dell’attesa vergognosamente prolungata e patita da molti cittadini poveri che non avevano la possibilità di uscire dalla città, non solo per il terribile impatto dell’uragano Katrina, ma soprattutto per la discutibile gestione del dopo-catastrofe da parte dell’amministrazione Bush, che la giornalista canadese Naomi Klein elenca tra i peggiori esempi della shock doctrine.

Molti critici hanno sostenuto che associare l’opera di Beckett a situazioni storico-geografiche specifiche farebbe perdere la sua poesia, la sua essenza. Eppure, nella sua origine, l’opera aveva una natura profondamente legata alla Storia. È noto che Beckett, mentre scriveva Aspettando Godot, aveva in mente le macerie della guerra che aveva visto in Francia, soprattutto in Normandia, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale2. E come ebbe modo di scrivere Terry Eagleton, ciò che vediamo nel suo lavoro non è una condizione umana senza tempo, bensì l’Europa del XX secolo lacerata dalla guerra.

Difatti, in mezzo a siti storico-geografici e tra persone reali, come a Sarajevo, a New Orleans o a Tokyo, l’opera e la realtà sembravano alimentarsi reciprocamente. Una dinamica del tutto nuova nasceva intorno alle opere di Beckett. La realtà ha aiutato la comprensione di opere considerate difficili, e le opere hanno aiutato la comprensione di realtà spesso complesse, opache. Questo rispecchiamento reciproco tra opera e realtà ha fatto emergere le “prigionie invisibili” subdolamente annidate e nascoste nell’opaco spessore della nostra esistenza.

Il vero scopo di Beckett sembra proprio essere quello di mettere in risalto le prigionie invisibili che si nascondono nella realtà quotidiana, che sono, come la prigione moderna, figlie del biopotere di cui parla Michel Foucault.

Beckett e le prigionie invisibili

Come insegna Foucault nel suo celebre saggio Sorvegliare e punire (1975), il biopotere della Modernità ha due strumenti principali, che sono le stesse fondamenta della prigione moderna: sorveglianza panottica (oggi diffusissima in ogni angolo dello spazio sociale) e disciplina. Servendosi di questi due elementi, il biopotere è ormai penetrato in ogni ambito della nostra società e controlla la nostra vita nei minimi dettagli, dalla nascita fino alla morte, a volte forgiando addirittura i nostri desideri e la nostra volontà. Per questo è difficile rendersene conto, men che meno riuscire a riconoscere e individuare queste prigionie invisibili.

Per fare un esempio, al giorno d’oggi vediamo spesso le pubblicità di qualche metodo di fitness o di una palestra, con dati e cifre precise, tutto molto tecnico. Effettivamente è quello del fitness un mondo molto tecnico. Quando andiamo in palestra noi pensiamo di praticare quelle attività ovviamente per il nostro benessere, il che è anche vero, ma allo stesso tempo ci stiamo volontariamente trasformando in una forma di capacità produttiva voluta dal potere. In una palestra, ma anche in una scuola, fabbrica o esercito, il solito sguardo panottico osserva, misura e monitorizza il nostro corpo e le nostre capacità fisiche traducendo tutto in dati numerici, in base ai quali la “disciplina” addestra la nostra mente e il nostro corpo per formare la capacità produttiva necessaria all’economia. Questo è l’obiettivo del biopotere e della Tecnica. Il sogno definitivo della Tecnica sarebbe di produrre dei corpi altamente efficienti e obbedienti, perfettamente omologati, ma inconsapevoli di esserlo. Vedendo le immagini dei businessmen giapponesi tutti impeccabilmente vestiti in completo scuro, e come tutti si comportano come guerrieri capitalisti, tutti esattamente allo stesso modo, ci accorgiamo che il sogno della Tecnica si è già quasi perfettamente realizzato da qualche parte.

Beckett lo intuiva, e per tutta la sua carriera artistica il suo vero tema è stato a mio parere il conflitto e la tensione tra la vita umana e la Tecnica che cerca di generare, addestrare e rinchiudere la vita, senza che la vita se ne accorga. Infatti tutti i suoi personaggi sono prigionieri inconsapevoli di esserlo. Questa è l’essenza della prigionia invisibile.

L’intero corpus di Beckett (prosa, teatro, tv, ecc.), soprattutto dagli anni ’60 in poi, sembra emulare il processo in cui la Tecnica cerca di adeguare l’umanità al suo scopo, trasformandola infine in “un corpo altamente efficiente e obbediente ma umanamente svuotato”.

Scene come prigione

Prima ancora di arrivare a compimento negli anni Sessanta, anche l’evoluzione scenografica delle prime opere teatrali rivela molto bene la crescente consapevolezza in Beckett del concetto di prigionia. Tradotta in forma di attesa in Aspettando Godot, la “prigione” ha un aspetto ancora invisibile, forse l’autore stesso non ne è ancora così consapevole. Ma nelle opere successive, avendo avuto nel frattempo anche scambi epistolari con il detenuto-regista del carcere di Lüttringhausen, l’immagine della “prigione” comincia a essere decisamente evidente. In Finale di partita la scena rappresenta visivamente uno spazio chiuso, ermetico, senza via d’uscita, proprio come una vera prigione. Poi, con Giorni felici, la cosa s’intensifica: la “prigione” diventa una trappola mortale che inghiotte il corpo della protagonista femminile, nel primo atto immersa fino alla vita, nel secondo atto fino al collo. E quest’ultima scena sarà poi moltiplicata in Commedia, con tre teste conficcate in altrettante giare. È ormai uno stato di prigionia caratterizzata da una costrizione fisica estrema. Eppure questi personaggi, quasi in proporzione inversa, sono piuttosto allegri, appaiono del tutto ignari (a parte brevi attimi) del loro essere imprigionati. I personaggi di Beckett sono tutti, come disse una volta Peter Brook, prigionieri inconsapevoli di esserlo. E’ così che Beckett guardava all’essere umano.

Modellini di scenografie delle prime opere teatrali di Beckett come l’evoluzione delle forme di imprigionamento. Da sinistra: Aspettando Godot, Finale di Partita, Giorni felici, e Commedia, nella mostra Prigionie (in)visibili presentata nell’ambito del Festival del Teatro in carcere Destini Incrociati, presso Teatro Palladium, Roma, novembre 2017.

Fino all’incirca i primi anni Sessanta, nelle opere di Beckett la forza anarchica della vita è ancora molto vivace e non solo sfugge alle morse della Tecnica, ma a volte esprime una notevole forza distruttiva contro la struttura costituita dal suo avversario. La comicità beckettiana è proprio il frutto di tensioni e paradossi esplosi in questi scontri. Ma dopo le esperienze della guerra, la consapevolezza che la Tecnica sia diventata nettamente più forte dell’uomo sembra radicarsi in Beckett e si capisce che i suoi personaggi non si comportano più da veri protagonisti della loro storia, o meglio, si vede che nelle sue opere gli umani, ormai usurpati dalla Tecnica, non sono più soggetti della Storia. Beckett racconta questo tramite i contrasti tra i suoi personaggi, che rappresentano l’essere umano, e la scena, che per lui è la metafora del mondo moderno.

Dalla separazione tra il mondo e l’uomo alla sparizione del paesaggio

La famosa didascalia della prima scena di Aspettando Godot, “Una strada di campagna, un albero, di sera”, non si riferisce a una normale strada di campagna, non è un paesaggio naturale, ma una “terra desolata” dove tutto (natura, civiltà, genere umano) è stato spazzato via dalla veemente energia distruttiva della Modernità. Non si direbbe, ma quello squallido paesaggio sterile è una metafora della Modernità, impregnato dell’energia invisibile del Progresso (un forte vettore verso il futuro) e della Tecnica. Al contrario i protagonisti sono piuttosto lenti, inattivi e nostalgici, segno che sono legati al mondo pre-moderno, con un’energia regressiva (un lento vettore verso il passato). Ecco il quadro di Godot: i due piccoli pre-moderni abbandonati in mezzo a un vasto paesaggio ultramoderno.

Questo contrasto, o meglio, questa separazione tra la scena (il mondo penetrato dalla Tecnica) e i personaggi (l’uomo) non tarderà a tradursi in una forma scenica assolutamente inedita nella storia del teatro occidentale: dai primi anni Sessanta, con l’arrivo delle brevi commedie chiamate dramaticules, l’ambiente e il paesaggio iniziano a scomparire dalla scena di Beckett, lasciando i personaggi o parti del loro corpo accerchiati dal buio totale. A questo proposito gli esperti beckettologi, da sempre, hanno spiegato il buio come rappresentazione dello spazio della morte o dell’inconscio. Non è in discussione la validità di questa interpretazione, ma l’autore vorrebbe aggiungere un’altra lettura, più consona al ragionamento svolto sin qui, e cioè: il buio non è altro che la cecità umana risultante dalla velocità della Tecnica. Quando il mondo altamente tecnologizzato ha acquisito una grandissima velocità, costantemente in accelerazione, l’uomo ha letteralmente “perso di vista” il mondo. Anzi, ha perso il contatto col mondo. Il buio significa questo. Beckett mette in scena l’uomo come un essere caduto in una specie di “buco nero” della Storia.

Commedia (1962) di Samuel Beckett con tre teste conficcate nelle giare appena visibili nel buio.

Messa in scena da Yosuke Taki.

Voci rubate dalla macchina

Parallelamente al manifestarsi di questo “buco nero della Storia”, i personaggi comici di Beckett iniziano gradualmente a cadere nell’afasia (ciò è evidente anche nelle prose), per mano della Tecnica che ruba loro la voce. Non parlano più, rimangono piuttosto costretti al ruolo di ascoltatori di voci (spesso le proprie voci) che provengono da un apparecchio meccanico (L’ultimo nastro di Krapp), dal mondo esterno o dall’interno della loro testa (Di’ Joe), per assillarli o addirittura per provocare la distruzione interna dell’individuo. In definitiva, per svuotarlo della sua umanità. Queste voci hanno a volte una dizione a velocità vertiginosa, a volte di una lentezza esasperante. Molte voci sono atone, ovvero infinitamente piatte, senza vita. Tutti i suoni naturali nascono, crescono e muoiono, in altre parole hanno vita, mentre le voci atone di Beckett non sembrano mai né nascere né morire, come il brusio di un apparecchio elettrico. La critica ha sempre interpretato queste voci come le voci dell’inconscio o della morte, ma associarle all’inconscio o alla morte sembra a mio avviso ricorrere a una chiave troppo umanistica. La loro qualità particolare ha qualcosa che va al di là della vita o della morte, sarebbe forse più corretto definirla “non biologica”, appunto come quei brusii elettrici. A questo punto l’autore suppone l’influenza della nuova sonorità portata dai dispositivi sonori elettrici (grammofono, radio, telefono, magnetofono, ecc.) inventati nel XX secolo, interrogandosi sul ruolo che questi possono aver svolto nella particolarissima qualità delle voci delle opere tardive di Beckett. Infatti, al di là del forte interesse del drammaturgo irlandese per le sperimentazioni radiofoniche e l’introduzione del magnetofono quasi come co-protagonista ne L’ultimo nastro di Krapp, le voci delle opere tardive hanno tutte le caratteristiche di una voce riprodotta elettricamente: schizofonia (vale a dire “separazione del suono dalla fonte”, da cui le voci senza corpo di queste opere), low-fi (impressione fantasmica, tipica delle voci atone), velocità e volumi anormali, ecc. Solo che Beckett non dichiara mai il gioco e fa indossare a queste terribili voci, presumibilmente penetrate dalla Tecnica, delle sembianze ancora umane. In questo modo Beckett scrive allegorie storiche mascherandole da vicende umanistiche. L’ultimo nastro di Krapp, dove un vecchio Krapp ascolta la propria voce che aveva inciso su un nastro magnetico trent’anni prima, arrivando così a capire qualcosa di terribile sulla propria esistenza, può essere benissimo recepito come il dramma della devastante distruzione interna di un individuo per mano del “tribunale del tempo”, ma possiamo leggerlo anche come un dramma allegorico che rappresenta l’umanità che si è fatta rubare la propria voce dalla macchina e perde il ruolo di protagonista sulla scena della Storia, e che non può far altro che commiserarsi nell’ascolto della propria voce riprodotta dalla macchina.

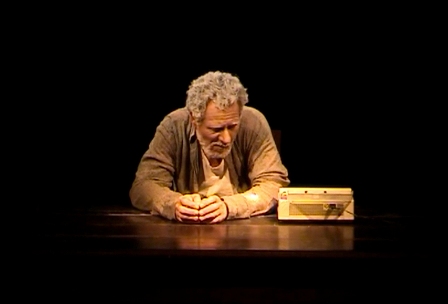

L’ultimo nastro di Krapp, messa in scena da Yosuke Taki con Gianlorenzo Brambilla

Luce-sguardo

Nelle opere scritte da Beckett dalla seconda metà degli anni Cinquanta, anche la luce non può più essere considerata come mero effetto scenico, ma partecipa come personaggio emblematico. Inizialmente si configura come un implacabile sguardo trascendentale, illuminando con luce abbagliante i personaggi come se fossero animali da laboratorio, come ne L’atto senza parole 1 (1956) o in Giorni felici (1960/61). È lo sguardo della Tecnica. Successivamente, questa spietata luce-sguardo si fonde con lo sguardo della cinepresa, simbolo della tecnica ottica moderna, e in un film e in alcune opere televisive arriva a scrutare e invadere con violenza l’intimità profonda degli esseri umani.

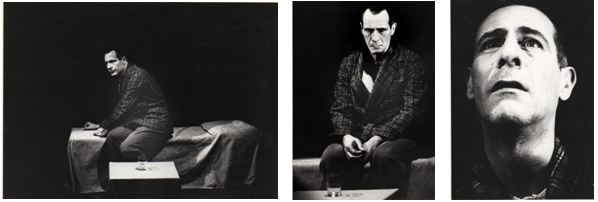

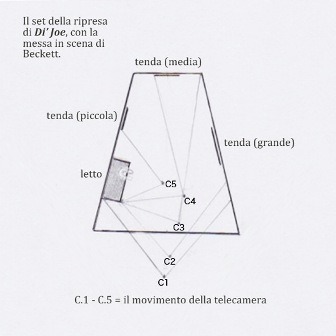

Nell’unico film di Beckett, Film (1963/64), che ha Buster Keaton come protagonista, il soggetto umano interpretato da Keaton cerca di sfuggire allo sguardo della macchina (cinepresa), ma alla fine viene catturato e scopre di avere lui stesso, incorporato dentro di sé, quello sguardo diffuso nello spazio della società moderna, della macchina. Di’ Joe (1965), scritta per la televisione, è di solito interpretata come la storia di un uomo che ascolta e combatte contro la voce della propria coscienza (Joe sente una voce femminile risuonargli nella testa), ma se osserviamo bene il movimento della telecamera che insegue, intrappola e alla fine inchioda il protagonista, approssimandosi a lui sempre di più, ci rendiamo conto che è altrettanto lecito leggerla come una messa in scena allegorica dell’offensiva della Tecnica che minaccia e mette alle strette l’uomo e lo trafigge gradualmente con il suo freddo sguardo meccanico.

Di’ Joe, messa in scena da Yosuke Taki con Gianlorenzo Brambilla.

In Di’ Joe la telecamera si avvicina sempre di più al soggetto, come se lo inchiodasse.

Quad

Al culmine della ricerca di questa serie di opere si arriva a Quad, opera scritta nel 1981 per la televisione. E’ questa un’opera che presenta un altissimo grado di astrazione e che ricorda le opere di Mondrian. È una specie di “balletto matematico” che si svolge su un’area quadrata bianca, dove quattro “camminatori” con indosso un lungo saio con cappuccio che ricopre tutto il corpo, ciascuno di colore diverso (bianco, blu, rosso, giallo), percorrono a velocità sostenuta i lati e le diagonali del quadrato fino all’esaurimento di tutte le combinazioni matematiche tra i quattro colori, seguendo un ritmo incalzante che spinge i camminatori ad avanzare ininterrottamente. L’aspetto astratto di quest’opera si presta a diverse interpretazioni. Beckett ha parlato di detenuti che camminano nel cortile di una prigione, ma potrebbero essere anche uomini che lavorano senza sosta, ripetendo l’infinita routine all’interno di un sistema che non deve mai interrompersi, in una alienante megalopoli contemporanea come Tokyo. Lo sguardo freddo della telecamera riprende da una posizione piuttosto alta tutti i loro movimenti, come se un essere trascendente, un angelo o un dio indifferente, guardasse dal cielo. Lo sguardo della telecamera, meccanico e teologico insieme, ricorda subito quello delle telecamere di sorveglianza o di un drone, ma più che altro bisognerebbe riconoscervi lo sguardo intrinseco alla cultura stessa del XX secolo che ha voluto allontanarsi sempre di più dal mondo reale, dal mondo della vita, cercando in questo modo di controllarla meglio. Ma allontanandosi si perdono i contatti, i dettagli. E’ difatti lo stesso sguardo che ha generato cent’anni fa l’arte astratta. Non è un caso che l’opera più astratta di Beckett sia dominata da questo sguardo. Beckett è ben conscio dell’enorme pericolo che rappresenta per l’umanità il rimanere a quella quota, a quella distanza, per non parlare dello spingersi oltre, ma senza emettere giudizi si limita a mostrarci la sua ultima prigione: una metafora del sistema della società della Tecnica portata all’estrema perfezione.

Quad, messa in scena da Yosuke Taki

Angeli scesi in mezzo alle macerie della Storia

La ricerca artistica di Beckett vede il suo culmine con Quad e poco più tardi, a dicembre del 1989, anche la sua vita si chiude. Ma subito dopo, sin dai primi anni Novanta, come abbiamo già ricordato, a cominciare da Susan Sontag arrivano alcuni registi e artisti che rovesciano completamente il percorso compiuto dallo stesso Beckett. Se il drammaturgo irlandese è salito infatti sempre più “in alto”, i nuovi arrivati lasciano la “postazione ad alta quota” e scendono giù per atterrare in mezzo alle macerie della Storia, per azzerare quella distanza creata tra la Tecnica (civiltà) e il mondo reale della vita. L’ultima parte della mia ricerca narra alcune vicende di questi “tuffatori” della nostra epoca. Quel gesto di lanciarsi giù è stato anticipato nel 1987 dal profetico film di Wim Wenders e Peter Handke, Il cielo sopra Berlino. Gli autori sembravano quasi rispondere al richiamo della Storia stessa, preoccupata seriamente dal comportamento umano, con un preciso gesto: un tuffo dell’angelo nel bel mezzo della Storia. Anche i nostri “tuffatori” beckettiani compiono un gesto identico per riportare le opere di Beckett verso la terra, verso l’umanità. E verso la vita.

Bibliografia

DUERFAHRD, Lance, The work of poverty, Columbus, The Ohio State University Press, 2013

MILLER, James, Michel Foucault, jōnetsuto juku (The Passion of Michel Foucault), Tokyo, l’edizione giapponese edita da Chikuma Shobo, 1998

TAKI, Yosuke, Fukashi no kangoku – Samuel Beckett no geijutsu to rekishi (Prigionie (in)visibili - l’arte di Samuel Beckett e la Storia), Tokyo, Suiseisha, 2016

Note

↑ 1 Mostra Prigionie (in)visibili – il teatro di Samuel Beckett e il mondo contemporaneo , presso la Casa dei Teatri di Roma, dal 6 novembre 2013 al 6 febbraio 2014.

↑ 2 Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Beckett lavorò per la Croce Rossa irlandese nella città di Saint Lô, in Normandia, letteralmente rasa al suolo dai bombardamenti.