Le corpus Ébullition : un outil pour l’analyse de la représentation de l’espace et du paysage linguistique dans la BD québécoise

Table

2. L’espace et la bande dessinée québécoise

3. Le corpus Ébullition et l’analyse de la représentation de l’espace

Abstract

Francese | IngleseCet article présente les emplois possibles du corpus Ébullition pour les recherches sur la représentation de l’espace, y compris du paysage linguistique, dans la bande dessinée québécoise. Le corpus Ébullition, grâce à l’encodage des textes des BD du corpus en langage CBML, permet d’effectuer des recherches avancées qui font ressortir les éléments linguistiques ayant trait à l’espace : non seulement les odonymes, mais aussi tout texte faisant partie du paysage linguistique (toponymes, noms de commerces, affiches, pancartes, etc.). Ces recherches permettront donc de faire ressortir, par exemple, le visage de Montréal à une époque donnée ou les rapports entre français et anglais, tels qu’ils sont représentés dans la BD québécoise.

1. Le FDLQ et Ébullition

Le corpus Ébullition : le français québécois dans les bulles est un corpus de bandes dessinées québécoises faisant partie du projet FDLQ (Fonds de données linguistiques du Québec, présenté plus en détail à l’adresse https://fdlq.recherche.usherbrooke.ca), en cours de réalisation au Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec (CRIFUQ) basé à l’Université de Sherbrooke. Le projet FDLQ vise à réunir, sur une seule plateforme numérique, un ensemble de corpus – certains déjà existants, d’autres en voie de constitution – qui rendent compte de la diversité des usages du français en contexte québécois, tant à l’écrit qu’à l’oral. Il s’agit en d’autres mots d’une initiative de mutualisation des corpus textuels et oraux, offrant ainsi, au milieu scientifique, un puissant outil pour la recherche sur le français en usage au Québec et, pour le grand public, un portail permettant de découvrir et de prendre conscience des différents emplois qui font toute la richesse de ce français. Le projet FDLQ dans son ensemble a pour but de conserver le patrimoine des corpus du français québécois (objectif de pérennisation), de le rendre accessible (objectif de diffusion), ainsi que de faire valoir la richesse et la légitimité de la langue française en contexte québécois (objectif de valorisation).

Au sein de ce gigantesque projet, la bande dessinée québécoise a trouvé sa place avec le corpus Ébullition1. Il s’agit de la toute première initiative de réalisation d’un corpus québécois consacré au médium de la bande dessinée. Le corpus se veut représentatif de la production québécoise, des origines jusqu’à nos jours. Grâce à son intégration au Fonds de données linguistiques du Québec, le grand public pourra lancer des recherches pour retrouver des mots et des expressions dans la composante textuelle des albums (que le texte provienne des phylactères, des récitatifs ou qu’il s’agisse d’autres éléments textuels caractéristiques de la BD, comme les onomatopées). Pour leur part, les chercheurs pourront effectuer des recherches plus complexes encore, grâce à l’utilisation d’un système d’encodage détaillé. Le corpus est préparé par une équipe de rédaction associée au FDLQ, incluant les auteurs de cet article, des auxiliaires et des professionnelles de recherche2. Sa réalisation est rendue possible grâce à la collaboration de nombreux éditeurs (notamment les maisons québécoises Mécanique Générale, La Pastèque, Pow Pow, ainsi que des éditeurs européens comme Casterman) qui ont accepté que les transcriptions des albums (autrement protégés par droit d’auteur) soient versées sur la plateforme.

Les détails de la constitution de ce corpus seront présentés dans une publication ultérieure qui paraitra dans un des prochains numéros de la Revue des Archives des lettres canadiennes (sous la direction de Sylvain Lemay et Philippe Rioux). Plus particulièrement, nous ciblons une sélection de 150 albums qui a été faite sur la base du dépouillement des principaux textes sur l’histoire de la BD québécoise (dont notamment Viau 2021 et 2022 ; Falardeau 2008 et 2020), en tenant compte de la notoriété et de la représentativité des auteurs. Ajoutons par ailleurs que nous considérons comme faisant partie de la BD québécoise des bandes dessinées créées par des autrices et auteurs vivant au Québec, peu importe leur origine, et qui écrivent (majoritairement) en français. Pour le moment, le corpus traité par notre équipe se compose d’une vingtaine de BD parues dans les journaux (notamment depuis le début du XXe siècle et jusque dans les années 1960 environ) ainsi que de plusieurs dizaines d’albums parus entre 1930 et 2022 (dont plusieurs albums montréalais, la métropole étant un centre de production très actif dans le domaine de la BD québécoise ; voir à ce sujet Giaufret 2021). L’analyse présentée ici s’appuiera principalement sur les œuvres déjà numérisées, encodées et entièrement révisées, à savoir le 7e Vert (2017) de Paul Bordeleau, Mile End (2011) de Michel Hellman, La Collectionneuse (2014) de Pascal Girard, Paul dans le Nord (2015) de Michel Rabagliati et l’œuvre collective Rues de Montréal (2019). En effet, la projet de numérisation étant encore en cours, ce que nous présentons ici n’est qu’une première étude exploratoire. Toutefois, nous avons choisi de travailler d’abord sur les albums dans lesquels l’élément spatial est particulièrement présent, tels que ceux que nous venons de mentionner.

Nous présenterons d’abord les spécificités de la représentation de l’espace dans la bande dessinée québécoise, puis nous expliquerons le fonctionnement de l’encodage des éléments spatiaux dans Ébullition et les recherches qui sont et qui seront possibles à partir de la plateforme.

2. L’espace et la bande dessinée québécoise

Les cases et les planches des bandes dessinées sont des espaces dans lesquels les auteurs représentent d’autres espaces. Le sujet de la relation de la bande dessinée à l’espace a déjà été abordé dans de nombreux ouvrages, parmi lesquels le numéro de la revue Between intitulé « Spazi tra le nuvole. Lo spazio nel fumetto » (Distefano, Guglielmi, Quaquarelli 2018). C’est par un jeu de découpage spatial (et temporel), de cadrages, de points de vue, de perspectives, etc. que l’art séquentiel peut construire de manière unique sa représentation de l’espace.

Dans Le printemps de la bande dessinée québécoise, Michel Viau en trace un panorama historique, qui montre bien que Montréal est l’espace urbain par excellence dans la BD québécoise, depuis ses origines, c’est-à-dire depuis 1904, lorsque paraissent, dans les quotidiens La Patrie et La Presse, Les aventures de Timothée, La Famille Citrouillard et Les aventures du Père Ladébauche, jusqu’à nos jours. Lieu d’émerveillement d’abord, de corruption et débauche ensuite, de contre-culture ou de misère, Montréal est caractérisée par le regard que les différents mouvements projettent sur la ville. Aujourd’hui encore, Montréal est une des capitales nord-américaines de la bande dessinée et la présence d’une importante communauté d’auteurs et d’autrices, de maison d’éditions spécialisées fait en sorte que la ville joue souvent le rôle non seulement de décor, mais parfois de protagoniste. En effet, on reconnait au fil des albums non seulement les lieux symboliques montréalais comme le stade olympique, le Mont-Royal, l’édifice Aldred, le pont Jacques Cartier et la Place Ville-Marie, mais aussi des éléments architecturaux associés typiquement à la métropole, comme les escaliers en colimaçon, les balcons, les nombreux clochers d’église, les bungalows des quartiers plus excentrés, etc. C’est sans compter qu’il existe des albums entiers qui sont consacrés à des quartiers montréalais, comme le Mile End, le Centre-Sud ou encore la Petite Patrie.

Si l’espace urbain est de toute évidence représenté visuellement, la dimension visuelle n’est pas la seule qui permet d’appréhender la représentation de l’espace dans la BD québécoise. Il existe en effet de nombreux indices textuels qui permettent au bédéiste d’ajouter des éléments de contextualisation à l’espace créé ou représenté et qui permettent au lecteur de se situer dans l’espace mis en scène. A travers l’interrogation du corpus Ébullition, les chercheurs pourront trouver, à l’intérieur des œuvres traitées, les éléments textuels qui représentent l’espace.

3. Le corpus Ébullition et l’analyse de la représentation de l’espace

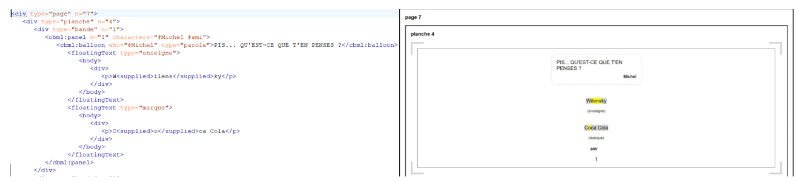

Dans le cadre de notre projet, la transcription des BD est directement réalisée en langage XML, grâce à l’utilisation du logiciel Oxygen ; nous nous servons plus particulièrement du métalangage XML-TEI qui s’est imposé comme le standard dans le domaine de la linguistique informatique3. Nous avons utilisé plus particulièrement une adaptation de ce langage qui a été élaborée spécifiquement pour le traitement de la bande dessinée. Il s’agit du langage CBML ou « Comic Books Markup Language », développé à l’Indiana University4. Cette adaptation de XML-TEI permet de tenir compte d’une variété d’éléments textuels et linguistiques ou encore de particularités graphiques (encodage CBML) que l’on associe habituellement aux bandes dessinées (pour l’instant essentiellement des albums) et d’obtenir une version XML dans laquelle tous les éléments de la BD sont identifiés et balisés. Le langage CBML permet entre autres de distinguer entre le texte utilisé dans les récitatifs et dans les dialogues, d’identifier différents types de bulles (énoncés, pensées, paroles chantées, etc.) ou encore de baliser les onomatopées. Le vocabulaire d’encodage CBML permet par ailleurs de générer une page HTML avec la transcription du contenu textuel de l’album dont la structure reproduit d’assez près celle de l’original. Cette possibilité est bien sûr utile dans la phase d’encodage, afin d’obtenir un visuel très proche de celui de l’album pour pouvoir vérifier facilement la correspondance entre la version XML et l’original, mais aussi pour les chercheurs qui ont la possibilité d’afficher la planche avec tous les éléments spatiaux sans avoir accès à l’œuvre complète, ce qui permet en même temps de respecter le droit d’auteur et d’avoir une version conviviale des éléments balisés.

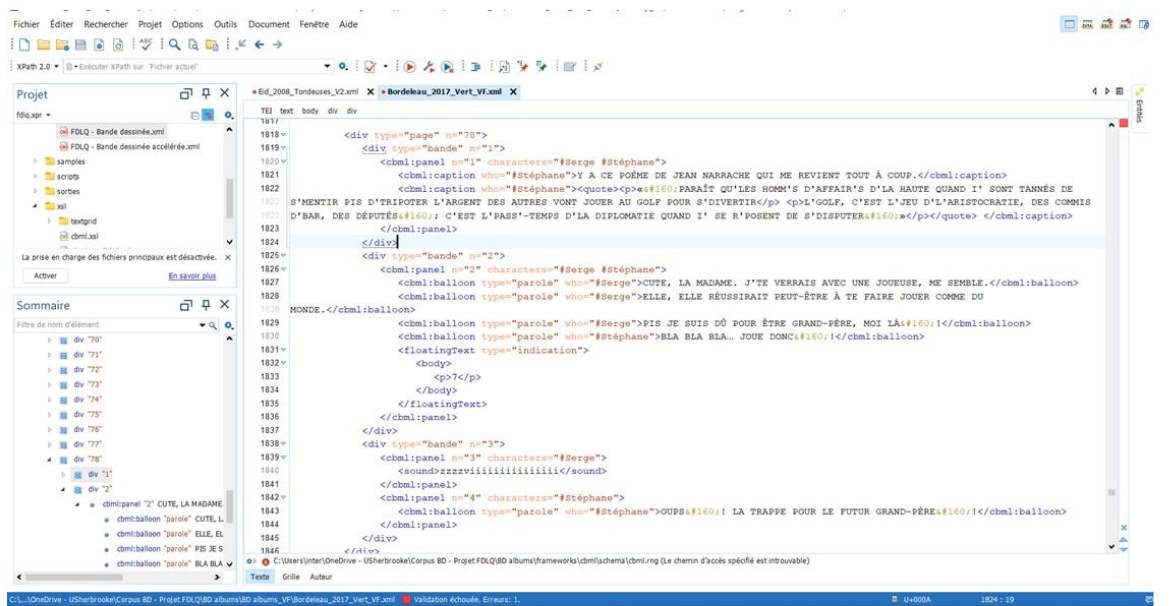

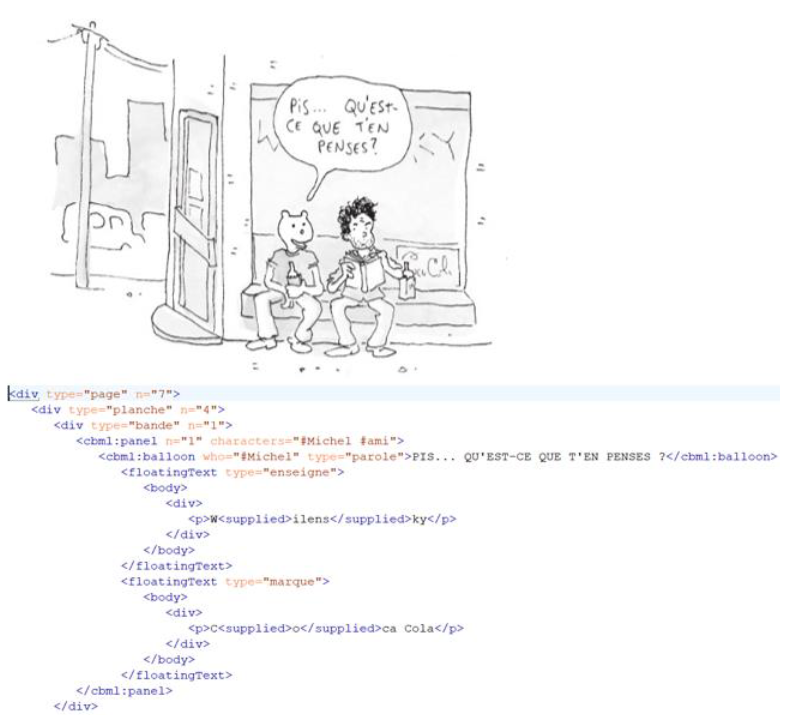

(Le 7e vert de Paul Bordeleau, p. 78)

Ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 1, qui présente une transcription de la page 78 de l’album Le 7e vert de Paul Bordeleau, la structure et le contenu textuel de la planche – son système spatio-topique, pour reprendre la terminologie élaborée par Thierry Groensteen (1999) – sont encodés de manière à respecter l’ordre dans lequel les éléments apparaissent et sont parcourus à la lecture : page («div type=page»), planche («div type=planche»), bande («div type=bande»), case («cbml:panel ), récitatif («cbml:caption»), bulle («cbml:balloon»), onomatopées («sound») et texte flottant («floatingText»)5. Ce dernier élément est particulièrement important pour l’élément spatial de la BD, puisqu’il regroupe, entre autres, les objets textuels qui font partie de l’environnement à l’intérieur duquel évoluent les personnages. Reprenons l’exemple précédent, en le présentant cette fois sous sa forme originale (à gauche) accompagnée de l’extraction en HTML (réalisée sur la base de la transcription en XML) du texte XML de la fig. 1 (à droite) :

(Le 7e vert de Paul Bordeleau, p. 78)

Dans cette planche, l’indication « 7 » (dans les encadrés rouges) est un exemple de « texte flottant » (traduction libre de la balise CBML « floatingText »), terme qui renvoie à « a single text of any kind, whether unitary or composite, which interrupts the text containing it at any point and after which the surrounding text resumes »6. Pour notre projet, nous retenons une définition encore plus restreinte en nous limitant au texte qui compose le paysage linguistique des cases, c’est-à-dire tout élément linguistique se trouvant hors des bulles et des récitatifs, et donc intégré dans l’image. Cela inclut les affiches, les pancartes, le texte sur les t-shirts des personnages, des couvertures de livres, des pochettes d’albums de musique, des graffitis, etc.

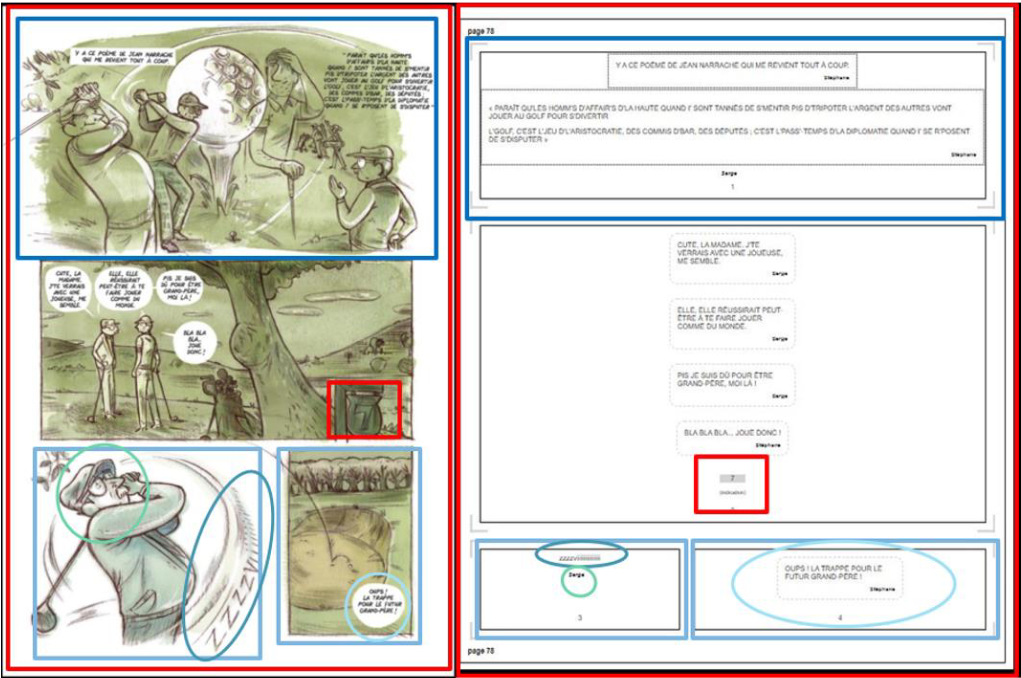

4. Espace et narration

Parfois foisonnant, parfois discret, comme dans Le 7e vert, le texte flottant contribue à contextualiser le récit. Par exemple, les disques de Beau Dommage et des Karrik que le jeune Paul reçoit en cadeau, dans Paul dans le Nord (Rabagliati 2015), nous renseignent sur l’espace-temps mis en scène (le Québec des années 1970) et la culture musicale d’une certaine époque.

(Paul dans le Nord de Michel Rabagliati, p. 52).

Sur le plan spatial, les panneaux qui jonchent le terrain de golf, dans la figure 2, servent quant à eux à situer le protagoniste du 7e vert, nommé Stéphane, et son père, Serge, à des endroits précis sur un terrain de golf (le premier trou, le deuxième trou, etc.). Ces chiffres peuvent paraitre peu importants et utiles seulement à donner une touche de réalisme à l’album, mais il n’en est rien, car l’apparition successive de ces indices géographiques témoigne du parcours – sportif, mais surtout émotionnel – suivi par les personnages, au fur et à mesure que leur partie progresse. À la fois factuelles et symboliques, les indications spatiales (et accessoirement temporelles) revêtent effectivement une importance de premier ordre en jalonnant la trame narrative. À chaque étape du parcours, la distance émotionnelle entre les personnages s’amenuise, malgré leurs personnalités opposées et leurs sentiments refoulés, que l’on découvre en cours de lecture. C’est finalement au septième vert que les révélations tombent : le congédiement de Serge et la mort prématurée de son premier fils, survenue juste après une querelle entre eux, l’ont plongé dans une dépression, expliquant son mutisme et son isolement.

A posteriori, on constate que le titre de l’album annonçait déjà ce moment de tension narrative et l’importance de l’espace en tant qu’actualisation d’un processus de guérison. Il est indiqué d’emblée que l’intrigue atteindra son point culminant à un endroit précis, le septième vert, point de bascule d’un double parcours : celui, spatial, inhérent au sport; celui, relationnel, entre un père et un fils qui surmontent leur malaise empreint de non-dits.

Dans la même veine, Mario Beaulac (2018) et Anna Giaufret (2021) ont montré que le carrefour routier représenté dans quatre planches successives de Paul dans le Nord (Rabagliati 2015 : 160-164) se présente simultanément comme un espace physique visité par le personnage et comme le point de bascule métaphorique du récit. Le cœur brisé après sa première rupture amoureuse, Paul traverse Montréal pour rentrer chez lui, bouleversé. Alors que l’intersection routière qu’il croise apparaît d’abord sous les traits détaillés auquel l’auteur nous a habitués – on discerne entre autres de nombreuses enseignes commerciales octroyant à la scène un aspect réaliste – elle est progressivement obscurcie par des cercles noirs concentriques. Ce brouillage du décor agit comme « un efficace télescopage des dimensions sociales et privées, externes et internes, du vécu de Paul à ce stade de son existence. » (Beaulac 2018) En effet, le procédé graphique employé par Rabagliati actualise l’espace en tant qu’unité spatiale et symbolique : à ce moment du récit, Paul se trouve littéralement et figurativement à la croisée des chemins, à tel point que la tornade d’émotions qu’il ressent envahit le lieu qu’il laisse derrière lui. Les conclusions tirées par Groensteen lors de l’analyse du style graphique déployé dans Asterios Polyp s’appliquent ici parfaitement : « Nous nous trouvons face à une synthèse qui peut être décrite comme relevant d’un régime d’objectivation subjectivée [mis en italique par l’auteur dans le texte original] : nous voyons les personnages de l’extérieur, mais à la façon dont eux-mêmes perçoivent le monde et s’y projettent. » (Groensteen 2011 : 144)

À partir de ces exemples, on conçoit donc que les informations spatiales, abondamment véhiculées par le texte flottant, ont une portée plurielle : leur dimension linguistique (qui inclut les inscriptions numérales) se double d’une valeur narrative. Parce qu’il traite et catégorise le texte flottant, composante mi-textuelle, mi-graphique de l’environnement représenté, le corpus Ébullition facilite le repérage de ces données à l’utilité herméneutique manifeste.

5. La mémoire de l’espace

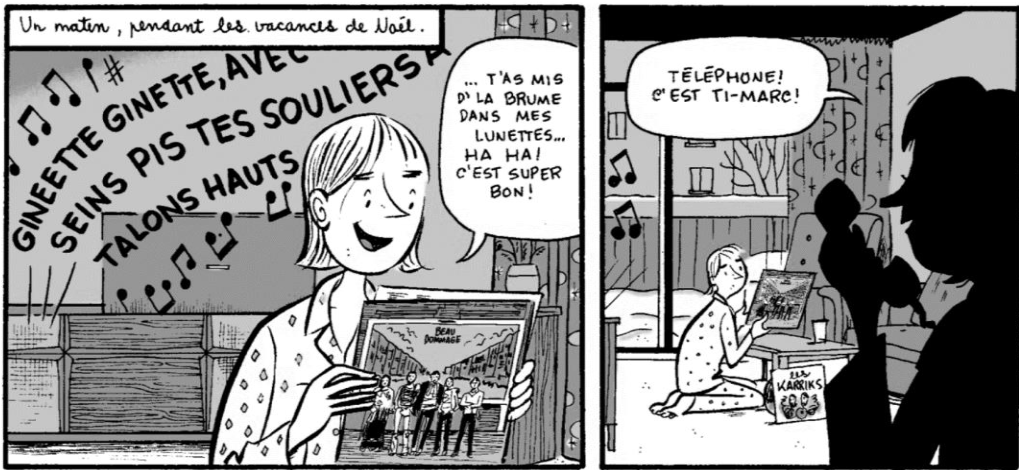

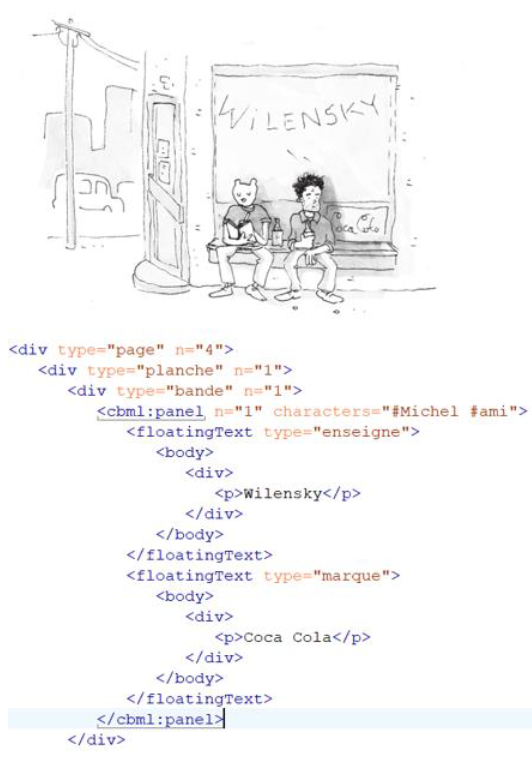

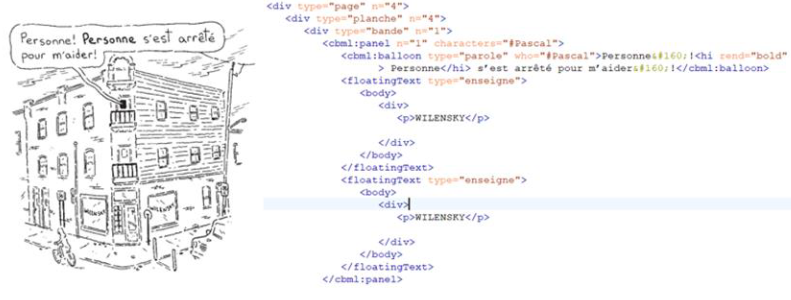

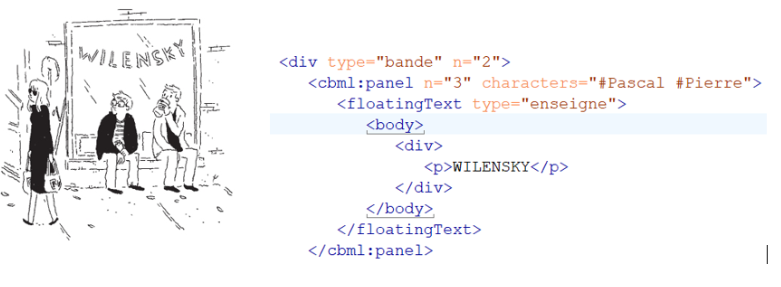

En plus des panneaux, il existe, ainsi que nous l’avons évoqué ci-dessus, plusieurs types de texte flottant, dont certains s’avèrent particulièrement intéressants pour la prise en compte de l’espace urbain : 'enseigne', 'pancarte', 'affiche', 'indication', 'adresse'7. Par exemple, dans les deux images suivantes (Hellman 2011 : 4, 7), on reconnait la devanture et le nom d’un célèbre restaurant de Montréal :

(La collectionneuse de Pascal Girard, p. 4 ).

(La collectionneuse de Pascal Girard, p. 12).

Lorsque la transcription XML est convertie en HTML, cela permet d’afficher les cases de la façon suivante (on remarquera que la transcription est accompagnée d’une indication qui renseigne sur la nature du texte et sur son statut dans la vignette) :

Les effets qui découlent de la reproduction d’enseignes existantes, sous forme de texte flottant, sont nombreux et varient évidemment selon les œuvres. De manière générale, nous pouvons postuler qu’elle contribue à l’identification des lieux fréquentés par les protagonistes et, plus encore, à l’atténuation de la frontière fictionnelle qui sépare les récits du monde réel habité par les auteurs et le lectorat. Il n’est pas anodin, d’ailleurs, que ces manifestations surviennent dans des récits relevant de l’autofiction, genre précisément fondé sur l’entrelacement des éléments avérés et inventés. Lorsqu’ils sont récurrents ou célèbres, les lieux ainsi esquissés gagnent une valeur métonymique, c’est-à-dire qu’ils en viennent à représenter quelque chose qui dépasse leur périmètre. Dans le cas qui nous occupe, c’est le Mile End en tant qu’espace culturel qui est cristallisé dans la devanture du restaurant Wilensky, rendue emblématique par le roman de Mordecai Richler The Apprenticeship of Duddy Kravitz et son adaptation cinématographique.

D’ailleurs, sur une note plus méthodologique, on voit bien dans ces exemples que le corpus Ébullition permet de rendre compte et d’encoder non seulement le texte parfaitement lisible, mais aussi un texte reconstitué même s’il n’est pas complet, ce qui veut dire qu’il peut être retrouvé par le moteur de recherche de la plateforme FDLQ qui diffuse le corpus. En effet, dans la figure 5 ci-dessus, les mots Wilensky et Coca cola sont partiellement cachés par les personnages assis devant la fenêtre du restaurant ; ces mots ont été complétés dans la transcription par la balise «supplied», comme on peut le voir dans la figure 78. Un tel atout est considérable dans la mesure où le cadrage, en bande dessinée, est bien souvent resserré autour des personnages, moteurs principaux de l’action. Cela implique que les panneaux, enseignes et autres affiches qui composent le décor subissent maintes amputations. En reconstituant les portions de texte flottant cachées par des éléments graphiques – comme les personnages ou les bulles de dialogue (fig. 3) – ou encore tronquées par les contours d’une case, le corpus Ébullition conserve la trace de ces inscriptions textuelles, qui sont autant d’indices quant aux lieux où se déroulent les récits. C’est pourquoi en effectuant une recherche avec le mot-clé « Wilensky » il sera possible d’obtenir une liste étendue, même si l’enseigne du restaurant n’apparaît entièrement qu’à de rares occasions dans les extraits concernés :

Le corpus Ébullition a donc la capacité de recenser les apparitions complètes et partielles d’un lieu donné dans un vaste ensemble d’œuvres à partir du texte flottant, ce qui peut aider à en mesurer l’importance historique, culturelle ou symbolique. C’est justement parce qu’il est évoqué à 22 reprises dans deux œuvres produites à une même époque, mais par deux auteurs différents, que le restaurant Wilensky se distingue des autres casse-croûte génériques répertoriés et qu’il a retenu notre attention.

À partir de cet exemple, on commence d’ailleurs à cerner le potentiel patrimonialisant du texte flottant, dont la dimension visuelle s’accorde bien avec des ambitions documentaires. Si, comme le postule Martine Robert, « [l]a bande dessinée permet de transformer la mémoire en image, et l’image à son tour en mémoire, par où il apparaît que l’image est à la fois œuvre et instrument du souvenir » (2003), on lira les multiples itérations du texte flottant urbain dans la série Paul, par exemple, comme les reconstitutions subjectives – et forcément connotées – d’un paysage icono-textuel marquant pour le narrateur. Il faut dire que le héros de la série est particulièrement sensible aux représentations graphiques du texte : son père est typographe de métier et il occupe lui-même un poste d’apprenti typographe durant ses études, avant de devenir graphiste et illustrateur publicitaire (Rabagliati 1999). Pour rappeler sa passion, citons seulement cet épisode où notre héros s’emporte contre le changement de police de caractère employée sur les panneaux routiers québécois, sujet qui méritera même une note à teneur historique à la fin de Paul à la maison (Rabagliati 2019 : 207). Garni de maints graffitis, affiches, enseignes commerciales et pancartes, l’environnement du personnage reflète ainsi cette attention spéciale accordée à la place du texte à l’intérieur de sa vie et de sa ville.

Sur le plan mémoriel, cette démarche en est aussi une de préservation des « lieux de mémoire topographiques », tels que théorisés par Pierre Nora (1997) et repris par Vincent Voyer (2017). Pierre Nora affirme qu’« un lieu de mémoire dans tous les sens du mot va de l’objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l’objet le plus abstrait et intellectuellement construit. » (Nora 1997 : 22) Voyer montre ainsi qu’en proposant au lecteur des clichés9 d’un lieu donné à un moment de son existence, le narrateur de la série Paul contribue à maintenir ce lieu vivant dans la mémoire collective et à « renforcer la fonction testimoniale du récit » (Voyer 2017 : 29). La Tosca, magasin de musique iconique de la rue St-Hubert aujourd’hui disparu, profite de ce traitement (Rabagliati 2015 : 92).

Saint-Hubert, à Montréal (Paul dans le Nord de Michel Rabagliati, p. 92).

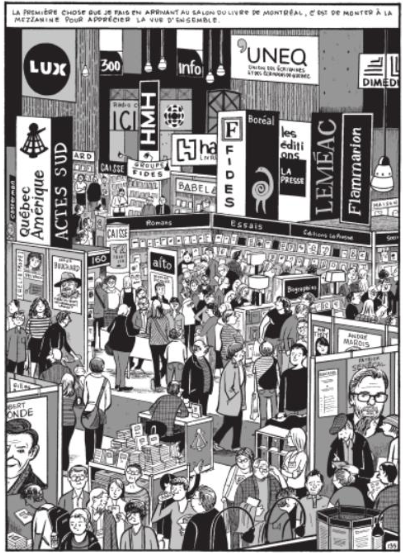

Il en va de même des lieux intérieurs, comme le plancher d’exposition de la Place Bonaventure, reconnaissable à ses murs de béton strié, à sa mezzanine et, en l’occurrence, aux dizaines d’affiches qui l’envahissent à l’occasion du Salon du livre de Montréal.

(Paul à la maison de Michel Rabagliati, p. 151).

On trouve ainsi, synthétisées en une seule planche, des informations précieuses sur l’architecture d’un lieu – faite de structures permanentes et temporaires, comme les kiosques –, sur l’organisation de son espace et ses possibles utilisations. Au premier coup d’œil, l’affichage publicitaire domine la moitié supérieure de la planche, où figurent de nombreuses bannières suspendues, dont les contenus constituent encore du texte flottant. Dans la partie inférieure de l’image, on dénote ensuite des lieux de rencontre ou de commerce, tous identifiables grâce à des indications textuelles (« dédicaces » et « caisse », par exemple). À cela s’ajoute un aperçu du milieu du livre québécois et de quelques-uns de ses acteurs principaux : auteurs (Robert Lalonde, Patrick Senécal, Serge Bouchard, Martine Delvaux, André Marois, Kim Thúy), éditeurs (Québec Amérique, HMH, Fides, Leméac…), médiateur (Ici Radio-Canada), distributeur (Dimédia), association professionnelle (UNEQ). L’ensemble de ces renseignements nous parvient sous la forme de texte flottant, ce qui rend possibles leur extraction et leur encodage en tant que données interrogeables dans notre base de données. La matière ainsi mise à disposition des chercheuses et chercheurs leur permettra de compiler et de comparer les différents contenus icono-textuels afin d’analyser les relations qu’ils entretiennent avec les espaces physiques et socio-culturels qu’ils occupent.

Les affiches, enseignes commerciales, pancartes ou graffitis reproduits dans les œuvres de notre corpus rappellent aussi parfois certaines particularités du paysage linguistique de Montréal. Celui-ci est marqué par une cohabitation du français avec l’anglais, variable dans le temps (la présence de l’anglais comme langue d’affichage était plus importante dans les années 1960 et 1970, avant l’adoption des lois linguistiques québécoises) et dans l’espace (certains quartiers étant plus francophones que d’autres), ainsi que, depuis les années 1990 surtout, par une cohabitation de plus en plus fréquente avec des langues issues de l’immigration. Ébullition offre de ce point de vue un corpus riche permettant de se pencher sur « l’utilisation des ensembles textuels/visuels dans la production et la réception des pancartes, notices et autres supports de l’aire urbaine » (Kelleher 2017 : 337), ainsi qu’ont pu le définir les études sur le paysage linguistique. Quelques exemples permettront d’illustrer comment la présence de certains textes flottants ancre le récit dans son contexte socio-linguistico-culturel et renforce le réalisme de la narration et de la mise en scène. Ainsi, on voit le personnage principal de Mile End, nom d’un quartier montréalais connu pour sa population bigarrée et multilingue, consulter une affichette bilingue, écrite à la main et collée sur un poteau électrique, où on peut lire « chambre à louer dans grand 6 ½ – room for rent » (Hellman 2011 : 15). Le fait d’insérer une affiche bilingue (fig. 13) dans la vignette rappelle au lecteur que ce quartier est fréquenté par des francophones aussi bien que par des anglophones, préfigurant ainsi la présence de quelques échanges en anglais qui viendront plus loin dans l’ouvrage (même si les personnages

s’expriment majoritairement en français dans cet album).

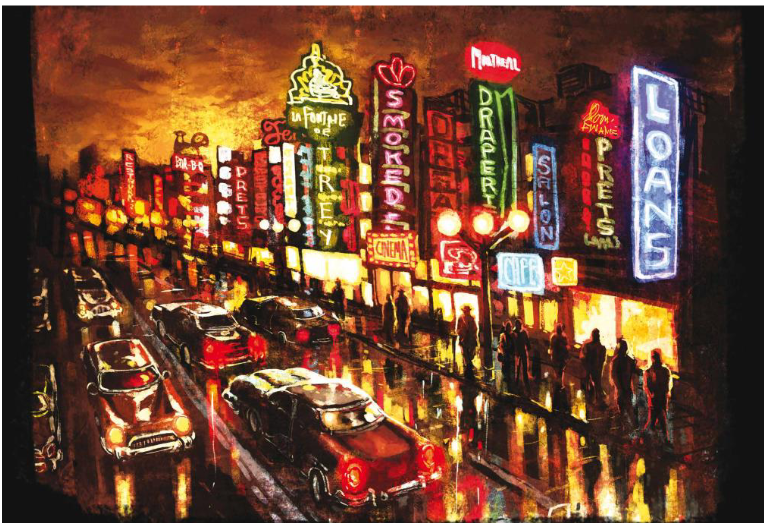

Dans Paul à la maison (Rabagliati 2019), le personnage principal se remémore quelques jalons importants ayant marqué la vie de sa mère tombée malade, ce qui permet à l’auteur de rappeler différentes époques dans l’histoire récente de Montréal, où la mère de Paul est née, et de sa banlieue. Les vignettes concernant les années 1970 contiennent quelques allusions discrètes à l’omniprésence de l’anglais sur des enseignes (on voit par exemple le mot shipping sur une porte d’entrepôt) ou encore dans les raisons sociales de certaines compagnies (« Hudson country homes », « Wallace footwear »), contrastant ainsi avec celles des albums dont l’histoire se déroule à l’époque actuelle (« Lucien Jutras meubles », « Tigre géant »). Le même phénomène s’observe dans l’album Rues de Montréal, composé de 13 récits de huit pages réalisés par autant d’autrices et d’auteurs à l’occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Parmi ces intrigues, celles qui se déroulent avant les années 1970 accordent une place plus importante au texte flottant anglais et témoignent ainsi de la réalité de l’époque. Dans un récit qui a lieu vers 1920, on retrouve par exemple une inscription bilingue sur la façade du Palais des nains, une demeure privée que pouvaient visiter les touristes, dont plusieurs provenaient des États-Unis : « Visitez notre palais / Visit Our Palace » (fig. 14). L’affichage bilingue peut aussi être aperçu dans l’édifice du bain Saint-Denis, tel qu’il est représenté par l’autrice Boum, qui situe son récit autour de 1910. Les pancartes qui rappellent les consignes aux baigneurs sont ainsi rédigées dans les deux langues, par exemple « Défense de courir / No running » (Collectif 2019 : 76) ou encore « Défense de jurer / No Swearing » (80). Plus près de notre époque, la Plaza St-Hubert dépeinte par Jeik Dion illustre tout aussi manifestement la cohabitation des deux langues dans le paysage urbain montréalais. Les nombreuses enseignes au néon qui illuminent l’artère commerciale (Collectif 2019 : 82-86), en 1959, s’adressent tour à tour aux clients en anglais (« Loans », « Super Loans ») et en français (« Prêts », « La Fontaine de Trevi »).

(« Le Palais des Nains » de Célia Marquis, dans Rues de Montréal, p. 32-33).

(« La Plaza St-Hubert » de Jeik Dion, dans Rues de Montréal p. 82-83).

Signalons d’ailleurs que le français est parfois complètement évacué du texte flottant au profit de l’anglais. C’est ce qui se produit dans « Les Shops Angus », récit de Cab illustrant le milieu et les conditions de travail des employés montréalais de la compagnie ferroviaire Canadian Pacific. Cab utilise le texte flottant pour symboliser le rapport de force qui existe, avant 1970, entre le patronat anglophone et les travailleurs francophones de la métropole québécoise. Ainsi, alors que la majorité des employés des Shops Angus est francophone, elle évolue à l’intérieur d’un paysage linguistique exclusivement anglais. Les enseignes « Exit », « Cafeteria » (sans accents) et « Steam Line » (Collectif 2019 : 94-95), entre autres, rappellent cet environnement professionnel que l’adoption de la Charte de la langue française10, en 1977, viendra modifier considérablement.

Ces quelques exemples montrent que la bande dessinée est un médium particulièrement apte à témoigner de la cohabitation de l’anglais et du français dans le paysage linguistique montréalais, et ce dans plusieurs sphères : privée (la maison des nains), publique (le bain St-Denis), professionnelle (les shop Angus) et commerciale (la Plaza St-Hubert). L’ensemble des allusions visuelles à des espaces, des édifices et des affichages linguistiques connus permettent au lecteur attentif de se reporter à une époque. En résumé, en adéquation avec l’effort mémoriel porté par les autrices et auteurs de bande dessinée, le corpus Ébullition consigne ainsi les inscriptions du texte dans l’espace urbain historique et contemporain.

6. Conclusions

Avec ces quelques exemples qui photographient l’état actuel de notre corpus ainsi que de la plateforme de diffusion, les deux étant encore en pleine évolution, nous avons voulu montrer les possibilités de recherche d’éléments spatiaux offertes par Ébullition, à savoir la reconstitution du paysage linguistique des bandes dessinées (constitué par plusieurs éléments textuels qui se trouvent en dehors des récitatifs et des dialogues, dont l’affichage, les devantures des magasins, les odonymes, etc.). Ces éléments étant identifiés comme tels par le langage CBML, grâce à la balise «floating text», le corpus pourrait faire l’objet de requêtes SQL (Structures Query Language). De telles recherches permettraient par exemple de repérer des mots dans le texte flottant, mais d’exclure les attestations du mot dans les dialogues.

La méthodologie appliquée à l’encodage des œuvres incluses dans notre corpus s’attarde avant tout à leur structure (page, planche, bande, case) et à leur contenu linguistique (bulles, récitatifs, onomatopées, texte flottant), tel que nous l’évoquions précédemment dans ce texte. Or, il va de soi que la représentation de l’espace en bande dessinée se produit à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur des balises que nous nous sommes fixées. Le décor strictement visuel de chaque récit, en ce sens, s’avère particulièrement riche. Il importe alors de signaler que le protocole d’encodage CBML prévoit le balisage des lieux qui ne sont pas explicitement nommés dans une œuvre (élément ), qu’il s’agisse de territoires (pays, villes…), d’espaces publics (parcs, écoles, rues, forêts…) ou privés (commerces, logis, lieux de travail…).

Cela laisse entrevoir les évolutions et les utilisations potentielles d’Ébullition. En intégrant ce balisage à nos transcriptions XML-CBML – qui demeurent malléables après leur insertion dans Ébullition – il serait possible de dégager un portrait plus net du contexte socio-culturel représenté et, ainsi, de peaufiner les analyses portant sur le texte lui-même. Le balisage des lieux pourrait aussi aider la compréhension des énoncés textuels en évitant les malentendus. Par exemple, le mot « Québec », qui traverse notre corpus, peut désigner aussi bien la province québécoise que sa capitale. En dotant chaque occurrence d’un attribut spécifique (« province » / « ville »), la distinction entre ces deux lieux serait opérée, ce qui aurait pour effet de clarifier les données susceptibles d’être manipulées par les chercheuses et chercheurs. Grâce à son aspect évolutif, à la flexibilité de ses assises techniques et la quantité croissante d’informations qu’il recèle (notamment sur le texte flottant), le corpus Ébullition peut s’adapter aisément à de tels développements et se pose en outil performant pour l’étude des représentations de l’espace en bande dessinée.

Bibliographie

Œuvres citées

BORDELEAU, Paul. Le 7e vert, Montréal, La Pastèque, 2017.

COLL. Rues de Montréal, Montréal, FBDM / Planches, 2019.

GIRARD, Pascal. La collectionneuse, Montréal, La Pastèque, 2014.

HELLMAN, Michel. Mile End, Montréal, Éditions Pow Pow, 2011.

RABAGLIATI, Michel. Paul à la maison, Montréal, La Pastèque, 2019.

---. Paul dans le Nord, Montréal, La Pastèque, 2015.

---. Paul à la campagne, Montréal, La Pastèque, 1999.

Sources

DISTEFANO, Giovanni Vito, GUGLIELMI, Marina, QUAQUARELLI, Lucia (dir.). Between, vol. VIII, no 15, 2018, «Spazi tra le nuvole. Lo spazio nel fumetto», [En ligne], https://ojs.unica.it/index.php/between/issue/view/106 (page consultée le 6 novembre 2022).

BEAULAC, Mario. « Le métadiscours formel de la BDQ actuelle », Voix et images, vol. 43, no 2 (128), hiver 2018, p. 33-47.

COLLECTIF. Text Encoding Initiative, [En ligne], https://tei-c.org/ dernière mise à jour le 25 octobre 2022 (page consultée le 11 novembre 2022).

FALARDEAU, Mira. L’Art de la bande dessinée actuelle au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020.

---. Histoire de la bande dessinée au Québec, Montréal, VLB éditeur, 2008.

GIAUFRET, Anna. Montréal dans les bulles. Représentation de l’espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessinée, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021.

GROENSTEEN, Thierry. Système de la bande dessinée, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.

GROENSTEEN, Thierry. Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée 2, Paris, Presses Universitaires de France, 2011.

KELLEHER, William (2017), « Les Linguistic Landscape Studies », Langage et société, no 160-161, p. 337-347.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. « Chapitre C-11. Charte de la langue française », Légis Québec, [En ligne] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-11, mis à jour le 15 octobre 2022 ».

NORA, Pierre (dir.). Les lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Quarto-Gallimard, 1997.

ROBERT, Martine. « Connaissance historique et bande dessinée. Propositions pour un savoir en images », Le Philosophoire, vol. 20, n0 2, 2003, 215-236.

VIAU, Michel. BDQ Tome 2. Le printemps de la bande dessinée québécoise : de 1968 à 1979, Montréal, Station T, 2022.

---. BDQ Histoire de la bande dessinée au Québec Tome 1. Les pionniers de la bulle : des origines à 1968, Montréal Station T, 2021.

VOYER, Vincent. Mémoire individuelle et mémoire collective chez Michel Rabagliati, Mémoire (M.A.) présenté à l’Université Concordia, août 2017.

WALSH, John A. Comic Book Markup Language, [En ligne], https://dcl.ils.indiana.edu/cbml/, dernière mise à jour le 24 mai 2022 (page consultée le 11 novembre 2022).

Note

↑ 1 https://fdlq.recherche.usherbrooke.ca/corpus/corpus-ebullition-francais-quebecois-dans-bulles.html

↑ 2 Nous tenons à remercier les transcriptrices qui collaborent ou ont collaboré au projet, Francesca Bagnasco, Cynthia Barré-Benoît, Andréanne Beaulieu, Aude Charrin, Chiara Martino, ainsi que Benoît Mercier, analyste de l’informatique responsable de l’architecture de nos plateformes.

↑ 4 https://dcl.ils.indiana.edu/cbml/

↑ 5 Chaque transcription s’accompagne aussi de métadonnées et d’une liste des personnages («catlist») qui sont ensuite récupérés par la balise «who».

↑ 6 https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-floatingText.html

↑ 7 Notons que l’encodage permet une déclinaison infinie des types de texte flottant. Nous avons établi la liste présentée dans ce texte en identifiant les types rencontrés les plus fréquemment dans notre corpus. Elle se veut délibérément restreinte afin de faciliter l’uniformité des transcriptions.

↑ 8 Dans l’extraction HTML, les caractères ajoutés à l’aide de la balise «supplie» sont surlignés en jaune, comme illustré dans la figure 8.

↑ 9 Le terme est choisi sciemment, puisque Rabagliati pousse l’exercice jusqu’à inclure, en annexe à certains albums, des photographies de lieux ou d’objets significatifs représentés dans le récit. Dans Paul à la maison, on retrouve ainsi une photographie de la façade extérieure de l’appartement où il a grandi, lieu qui surgit dans les souvenirs de Paul lorsqu’il se rappelle les beaux moments de jeunesse passés auprès de sa mère, désormais mourante.

↑ 10 La Charte de la langue française oblige les employeurs à « utiliser le français dans les communications écrites » (Chapitre C-11).

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Università di Genova

Open Access Journal - ISSN électronique 1824-7482