Mémoires photographiques de la terre – Phototexte et anthropocène

Table

Anthropocène et phototexte – Enjeux d’une rencontre

Typologies de phototextes qui mettent en jeu les thèmes de l’anthropocène

Abstract

Cet article entend réfléchir aux enjeux esthétiques qui sous-tendent la rencontre entre phototexte (dispositif éditorial mettant en tension textes et photographies) et anthropocène, ainsi qu’aux thématiques et axes de réflexion privilégiés par les auteurs contemporains dans le champ éditorial français. Une typologie de leurs approches se dessine, constituée de trois grands ensembles : une approche viatique, qui s’appuie sur le format traditionnel du récit de voyage pour explorer à travers le dialogue entre texte et photographie des trajectoires humaines dans un espace donné ; une approche territoriale, plus sédentaire sinon immobile, qui entend explorer les liens entre un individu et le territoire avec lequel il interagit ; enfin, une approche politique, qui expose les conséquences de l’usage humain de la terre, et les responsables politiques de ses mésusages.

Mots-clés: anthropocène, écologie, phototexte, photographie

Le phototexte, en tant que dispositif éditorial mettant en tension textes et photographies, a démontré, depuis ses débuts au XIXe siècle, sa formidable élasticité. Dans les dernières décennies, face aux nouveaux enjeux sociaux et environnementaux, ce format1 s’est également ouvert aux questions liées à l’écologie et l’anthropocène. Cet article entendra réfléchir aux enjeux esthétiques qui sous-tendent cette rencontre entre phototexte et anthropocène, aux thématiques et axes de réflexion privilégiés par les auteurs, et proposer une typologie de leurs approches. Comment la thématique de l’anthropocène, sinon renouvelle-t-elle, du moins nous permet-elle de relire à nouveaux frais certains sous-genres de phototextes ? La question transversale de l’anthropocène invite à repenser également la subdivision en différents genres : récit de voyage, autobiographie, essai politique.

Anthropocène et phototexte – Enjeux d’une rencontre

Le terme d’anthropocène, dans son acceptation actuelle, trouve son origine dans un article de Paul Crutzen et Eugene Stoermer, respectivement chimiste et biologiste, dans la Global Change Newsletter en 2000. Les deux scientifiques y esquissent la théorie d’une crise géo-historique qui serait en train de mettre un terme à l’époque géologique contemporaine, l’holocène (− 12000), période de réchauffement progressif et de disparition des « mégafaunes ». La nouvelle ère géologique serait caractérisée par l’impact de l’être humain sur l’environnement : l’homme y est donc conçu comme une force géologique.

Considering these […] major and still growing impacts of human activities on earth and atmosphere, and at all, including global, scales, it seems to us more than appropriate to emphasize the central role of mankind in geology and ecology by proposing to use the term “anthropocene” for the current geological epoch. The impacts of current human activities will continue over long periods. According to a study by Berger and Loutre, because of the anthropogenic emissions of CO2 , climate may depart significantly from natural behaviour over the next 50,000 years2. (CRUTZEN & STOERMER 2000: 17-18)

Le concept s’est rapidement imposé, bien que débattu parmi les géologues, en particulier sur les questions de datation. Crutzen et Stoermer proposent de dater le début de l’anthropocène à l’invention de la machine à vapeur en 1784 ; d’autres considèrent que ce sont les explosions atomiques qui sont les plus visibles dans les couches géologiques.

Dans le langage courant, l’anthropocène désigne désormais l’impact problématique de l’homme sur l’environnement, et la prise de conscience collective de l’urgence climatique : il est utilisé pour caractériser le sentiment d’une rupture historique.

Dans les sciences, l’anthropocène a permis non seulement d’ouvrir un champ de réflexion thématique, mais aussi méthodologique. En effet, en suggérant l’interdépendance entre systèmes naturels et systèmes sociaux, en invitant à penser de façon globale l’« histoire » et la « nature », le concept bouleverse les façons de comprendre le monde et ouvre la voie à une nécessaire interdisciplinarité, puisque l’influence de l’homme doit être aussi bien mesurée par la sociologie, l’économie, l’histoire, etc. Ce faisant, le concept d’anthropocène met le doigt sur les problèmes, méthodologiques et intellectuels, qui régissent notre façon de réfléchir aux causalités. Le terme est parfois critiqué pour son apolitisme : le cadre géologique, qui suggère un mouvement naturel et inévitable, ne détournerait-il pas la réflexion des causes politiques et économiques de la destruction des milieux naturels, et ne vaudrait-il pas mieux parler de « capitalocène »3 ?

Ces interrogations sont sensibles dans les œuvres phototextuelles contemporaines. Mais qu’est-ce qui rend le phototexte pertinent à accueillir des réflexions sur l’anthropocène ? Premièrement, paysage et environnement constituent, depuis les débuts, un des thèmes de prédilection du phototexte. L’abondance des travaux passé et en cours en témoigne4. Avec le réchauffement climatique, le paysage devient objet de préoccupation, ce qui accentue et reconfigure son traitement par le phototexte. Deuxièmement, comme dit précédemment, le concept d’anthropocène nous invite à réfléchir à la façon dont nous percevons le réel et comment nous agissons sur lui. Or la photographie, et donc le phototexte, sont fortement liées à la mimésis, à la représentation de la réalité, même si celle-ci s’en trouve déformée par la subjectivité de l’artiste. Jean-Pierre Montier écrivait en 2008 :

Parmi toutes les images, la photographie possède une valeur sémiotique particulière, […] participant à la mise en question ou en perspective du statut de l’œuvre d’art, de la notion d’identité, des approches du portrait, du paysage, et plus généralement de la mimesis même. […] Il n’est d’ailleurs nullement indifférent que les ouvrages photo-littéraires [posent] des questions essentielles à notre Modernité : comment se pensent les identités, singulières ou collectives, les frontières ou leur éclatement, le paradigme du sacré et du pragmatique, etc. ? (MONTIER 2008 : 9)

Au-delà de la photographie, c’est même le mode de lecture phototextuel qui impliquerait le lecteur, plus directement que les autres formes d’art, dans un rapport à ce qui l’entoure :

Le fait de regarder des assemblages phototextuels implique le regardeur dans une forme de projection inclusive (il s’agit bien, malgré la transformation par le médium, d’une relation au monde même dans lequel nous évoluons) (FOUCHER, ZARMANIAN & NACHTERGAEL 2021 : 14)

Il est donc logique que les œuvres phototextuelles accueillent les réflexions environnementales, et interrogent la façon dont nous nous représentons notre environnement, y compris d’un point de vue ontologique. Le phototexte devient alors un lieu privilégié pour porter un regard sur le monde, et observer les mutations de celui-ci.

Troisièmement, le phototexte est, en lui-même, un genre organique. Nombreux sont les chercheurs qui mettent en avant le rapport dynamique qui se met en œuvre entre texte et photographie, rapport souvent décrit par des métaphores organiques. Ainsi, pour Danièle Méaux,

L’« iconotexte » […] est un tout organiquement lié, qui évite l’inféodation d’un mode d’expression à l’autre. L’entre-deux est espace de respiration, d’inventivité. Davantage encore que dans d’autres types d’ouvrage, la lecture se fait événement ; elle est un processus organique et créatif, toujours renouvelé. (MEAUX 2009 : 164-165)

Giuseppe Carrara va jusqu’à assimiler le phototexte à un « écosystème » dans la conclusion de son livre de 2020 : il reprend le terme à Daniela Brogi (BROGI 2018) et l’applique à l’objet du phototexte, qu’il assimile à une « structure complexe, ouverte et formée d’un réseau d’éléments »5 (CARRARA 2020 : 370). Assimilant indirectement le phototexte à un espace parcouru de différentes formes de vie, il affirme que :

L’idea di ecosistema, infatti, presuppone il dialogo, il conflitto e la costante co-implicazione di tutti gli elementi, in un continuo interscambio che permette la vita (in biologia) e la creazione di un significato (in letteratura)6. (CARRARA 2020 : 370)

Le phototexte constitue donc un lieu idéal pour réfléchir sur les rapports dynamiques entre l’homme et son environnement.

Typologies de phototextes qui mettent en jeu les thèmes de l’anthropocène

L’étude d’un corpus extensif de phototextes contemporains nous permet de catégoriser les approches actuelles de la thématique de l’anthropocène dans le phototexte selon trois grands groupes, ni exhaustifs, ni totalement étanches les uns des autres.

L’approche viatique : phototexte et voyage

Premièrement, les carnets de voyages constituent une bonne partie des phototextes publiés, bien qu’évoluant souvent loin des radars des études littéraires. Ceux-ci mettent pourtant en jeu non seulement la question du paysage, mais surtout l’usage du monde fait par le ou les voyageurs, leur place dans celui-ci, et leur impact sur celui-ci. Cette littérature de voyage, lorsqu’elle est abondante, est rarement le fait d’écrivains professionnels, mais plus souvent de photographes écrivant avec leurs photographies.

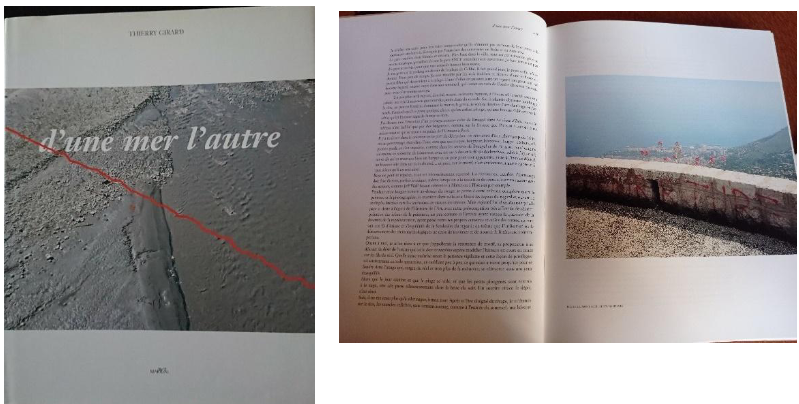

C’est le cas de Thierry Girard, auteur de très nombreux albums et livres qui relatent de ses voyages , et témoignent d’une recherche structurelle sur les liens entre textes et photographies, tous deux de la main de l’auteur. L’un de ces livres, D’une mer l’autre. Un voyage à travers la France de la Méditerranée à la mer d’Iroise, publié chez Marval en 2002, album grand format d’environ 200 pages, relate « [u]ne traversée de la France depuis le cabanon Le Corbusier au bord de la Méditerranée jusqu’à l’île d’Ouessant à l’extrême atlantique »7. L’ouvrage suit la traversée diagonale de la France, proposant au lecteur une alternance de pages uniquement iconographiques, composées de photos en couleurs, grand format, prises pendant la « traversée », et de pages iconotextuelles, qui voient cohabiter le carnet de voyage de l’auteur, daté, énoncé à la première personne, et entouré de vignettes, placées en marge, souvent en noir et blanc, représentant d’autres époques et d’autres lieux (Chine, Londres, etc.).

L’album constitue un exemple très ambivalent du traitement de la thématique de l’anthropocène. En effet, partant d’une situation de confrontation directe du photographe avec le paysage, l’ouvrage suggère une attitude de découverte et d’observation centrée sur les éléments naturels (la première phrase du carnet de voyage est « le ciel au-dessus de la Méditerranée a une couleur d’huître »). Cependant, le texte, presque immédiatement, rend compte d’un voyage fait de rencontres humaines, auquel se mêlent considérations photographiques, personnelles, et souvenirs d’autres voyages. Les paysages des photos sont tous des lieux habités, marqués par la présence humaine, chacun à leur façon ; par ailleurs, le voyage de Girard est marqué par les rencontres, et par la multiplicité des rapports humains qui peuplent ces paysages. C’est à travers cette confrontation des mémoires et des histoires qu’il donne une lecture particulière du territoire, et le dote d’une identité. Au-delà de la complexité du dispositif photo-textuel mis en place par l’auteur pour réfléchir sur l’empreinte humaine sur les territoires, il est cependant intéressant de s’intéresser à la stratégie éditoriale, qui entre presque en confrontation avec l’approche de l’auteur. En effet, une préface signée de la secrétaire générale de la fondation d’entreprise Gaz de France, qui finance probablement le projet et/ou la publication, présente l’ouvrage comme une « quête d’une nature préservée et vivante » et un « plaidoyer pour la sauvegarde des milieux naturels sensibles », simplifiant jusqu’à la contradiction la réflexion de Thierry Girard. Au-delà de l’ironie de ce qui apparaît comme un green-washing opportuniste de la part d’une entreprise qui instrumentalise un texte pour sa propre communication politique, il est intéressant de noter que le format même du carnet de voyage phototextuel, la photographie de paysage, et le format éditorial du « beau livre » de photographie semblent ici suffire à doter l’ouvrage d’un ethos écologique pour des observateurs extérieurs

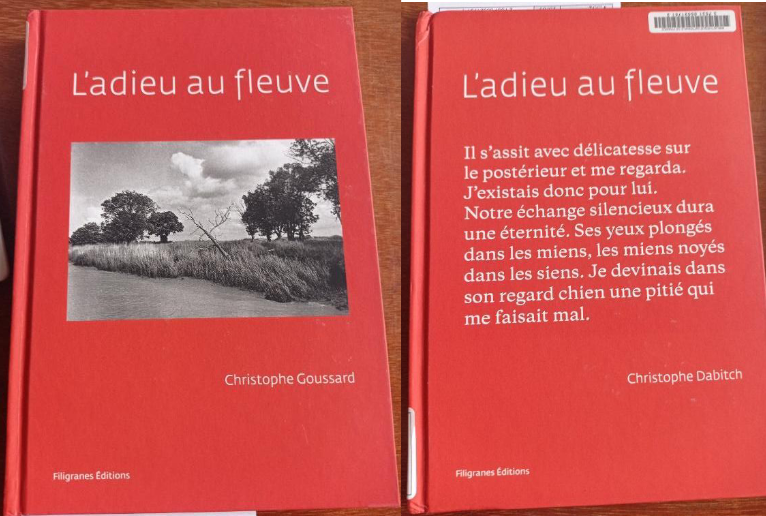

Le carnet de voyage phototextuel peut aussi prendre la forme d’un dialogue. C’est le cas de L’Adieu au fleuve, de Christophe Goussard et Christophe Dabitch (GOUSSARD & DABITCH 2015), qui retrace le parcours des deux auteurs, de l’estuaire de Royan à Bordeaux pour l’un, et de Bordeaux à l’estuaire de Royan pour l’autre. Le livre écrit à quatre mains propose donc la rencontre avec un même paysage (les rives de la Garonne), vu de deux façons différentes, grâce à un dispositif éditorial original : le lecteur doit faire pivoter le livre au milieu pour reprendre la lecture du deuxième récit ; le parallélisme du trajet recoupe le parallélisme du livre, et la maquette transcrit formellement l’expérience vécue à travers le paysage.

Ce paysage donné à voir à travers les photos est un paysage marqué par la présence humaine, mais de façon plus indécise que chez Thierry Girard. En effet, les deux photographes jouent sur la dimension abstraite et géométrique de certains éléments du paysage, dont on ne saurait dire s’ils sont d’origine naturelle ou artificielle, ni, dans le dernier cas, quelle peut être leur fonction, s’ils en ont encore une. Certaines photographies reproduites en noir et blanc possèdent même un caractère particulier, car issues d’une pellicule argentique endommagée. Malgré cet incident technique, découvert lors du développement, le photographe choisit de conserver les images, qui, par leur caractère fantomatique, parfois flouté, sont parfois extérieurement assimilées à des images d’archive, mettent en question la fonction mimétique et référentielle du carnet de voyage.

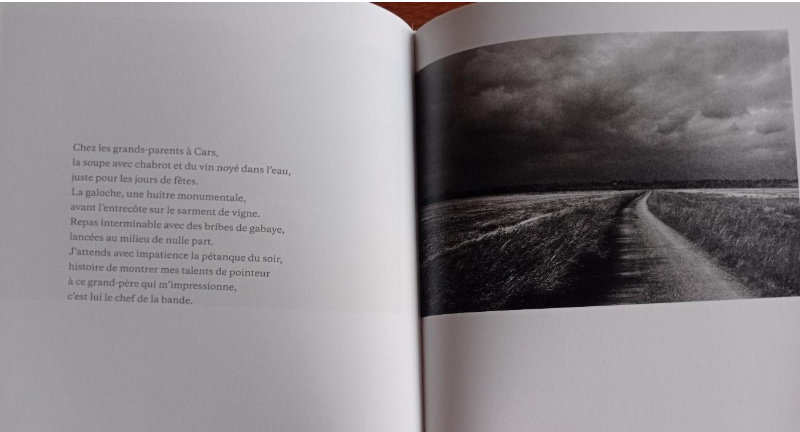

L’ouvrage développe, comme celui de Girard, le caractère autobiographique du carnet de voyage, à la différence que dans ce cas, les récits d’enfance sont précisément liés au territoire parcouru, terre d’origine des deux auteurs, et ne renvoient pas à des lieux et paysages externes, comme chez Girard. Dans l’exemple reproduit ci-dessus, on peut noter l’accumulation de termes régionaux, ou renvoyant à des réalités culturelles girondines : « chabrot », « galoche », « sarment », « gabaye », « pétanque ». La quatrième de couverture insiste d’ailleurs sur cette dimension d’attache au territoire.

Deux hommes reviennent sur leurs traces le long de l’estuaire de la Gironde. De l’océan, ils en remontent le cours jusqu’à Bordeaux par les routes et les chemins, à vélo, chacun sur une rive.

L’un, Christophe Goussard, fait ce voyage en images noir et blanc, rive droite, dans le Blayais, lieu de naissance et de jeunesse. L’autre, Christophe Dabitch, en un récit personnel, dans le Médoc, lieu d’attaches familiales et de souvenirs d’enfance. (GOUSSARD & DABITCH 2015 : 4e de couverture)

Si la vogue éditoriale du « retour à » concerne en général davantage les ouvrages plus directement autobiographiques que les carnets phototextuels de voyage, on peut noter ici qu’elle est enrichie et augmentée par ce croisement entre les genres.

L’approche territoriale : représenter son milieu

La deuxième catégorie qui nous semble concerner un nombre important d’œuvres regroupe des livres qu’on pourrait qualifier de « territoriaux », dont le but est de représenter le paysage non plus en tant que toile de fond d’un passage, mais en tant que milieu de vie et lieu d’expression d’une identité8. Jean-Pierre Montier, dans la citation donnée en introduction, évoquait les « questions essentielles » que le phototexte posait « à notre Modernité : comment se pensent les identités, singulières ou collectives, les frontières ou leur éclatement, le paradigme du sacré et du pragmatique, etc. ? » (MONTIER 2008 : 9)

Parmi ses « frontières », le phototexte thématise fortement la frontière entre l’être et son environnement, et entre l’humain et le non-humain. L’un des représentants de cette tendance est Jean-Loup Trassard, qui documente depuis des décennies le territoire mayennais dans lequel il vit. Son travail se caractérise, à l’opposé des carnets de voyage, par une grande staticité apparente. Il donne à voir son habitat immédiat, son environnement et les rapports dynamiques qu’il entretient avec l’écrivain et l’écriture. Dans Nuisibles, par exemple (TRASSARD 2005), le lecteur est plongé dans le récit d’une chasse au renard9, vécue du point de vue conjoint de l’animal et des hommes qui le chassent. Ce jeu énonciatif, qui peut s’assimiler au narrateur flottant du Nouveau-Roman, est redoublé par le jeu d’association entre les passages narratifs et les photographies en noir et blanc avec lesquelles ils sont mis en regard. Celles-ci représentent tantôt des éléments du paysage complètement naturels (si tant est que cette expression ait un sens), tantôt des paysages marqués par la présence humaine, bien que toujours vides d’hommes. Elles posent à chaque page la question du point de vue, humain ou animal : mises en regard avec des passages narratifs situés par exemple à l’intérieur des terriers, les photographies prises à hauteur d’homme semblent presque incongrues, indécentes, allogènes.

Interrogeant elle aussi les territoires et les êtres qui y évoluent, Suzanne Doppelt a développé depuis longtemps une esthétique phototextuelle propre, de prose poétique associée à des vignettes photographiques, qu’elle produit et dispose elle-même, comme Jean-Loup Trassard. Dans Le Pré est vénéneux (DOPPELT 2007), le lecteur se confronte à des micro-récits qui mêlent, comme chez Trassard, les niveaux de narrations, animaux et humains, mais aussi végétaux et minéraux, ainsi que les échelles d’observation, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Ce décentrement du regard, qui place les vers de terre ou les champignons au centre des micro-récits, passe aussi à travers les photos qui, non situées mimétiquement, obligent le lecteur/spectateur à parcourir mentalement les diverses possibilités d’échelle et de représentation, comme autant de voyages potentiels. De même que le dispositif oblige le lecteur à être acteur de la production des images mentales, il déploie une poétique de la transformation perpétuelle, du paysage, des éléments, des êtres. C’est d’ailleurs ce qu’affirme l’autrice dans le paratexte :

comme celui qui le traverse, le paysage se transforme, les perspectives se défont – des images fantômes. Des épreuves supposées, une initiation au terme de laquelle on ne sait rien de plus ni de moins. (DOPPELT 2007 : 4e de couverture)

Ainsi, dans une approche complètement différente au territoire que celle des carnets de voyage, dont elle détourne certains codes (comme le flou des paysages qui semblent photographiés depuis un train en marche), Doppelt abolit la frontière entre le voyageur et le paysage. Ou plus exactement, met en mouvement, de façon conjointe, le voyageur et le territoire : le paysage lui aussi semble voyager.

Ou plus, mouvements et visions, vertige et convulsions, le pré est vénéneux sous la lune en fleur et le ruisseau se promène lentement sur la molle arène avec des pierres, des mottes, des tiges, des veines et une punaise, le lit, sale chemin, la terre. Vous la plantez dans un certain terreau et tout d’un coup elle se met à proliférer, à varier, mauvaise herbe, en rupture, court toujours, l’herbe rouge et fumante partout comme les cailles amenées par le vent, il faut les bannir de la table, elles rasent le sol, elles aiment beaucoup les grandes vénéneuses. (DOPPELT 2007)

En renversant ainsi les perspectives, Doppelt thématise l’idée d’une crise de la représentation du monde, de la connaissance que l’on en a, et de l’interconnexion entre le vivant et le territoire, dans la droite ligne des réflexions de l’anthropocène.

L’approche politique : le phototexte engagé

Enfin, la prise en charge des questions soulevées par la théorie de l’anthropocène par le phototexte peut prendre une forme plus explicitement politique. Le travail d’Antoine d’Agata nous semble particulièrement intéressant pour illustrer cette tendance. Nous évoquerons ici deux ouvrages, Virus et Psychogéographie. Né en 1961, d’Agata a milité très jeune dans les mouvements anarchistesà Marseille. À vingt ans, il perd un œil dans une manifestation antifasciste, blessé par un tir de policier., avant de découvrir ensuite la photographie à New York dans les années 1990 et de devenir photographe pour la prestigieuse agence Magnum. Ses œuvres photographiques et phototextuelles sont marquées par une forte dimension militante, anticonventionnelle, alternative. Il défend une approche radicale de la photographie : refus de l’image commerciale froide, et éthique de l’expérience vécue. Il exige ainsi de vivre lui-même les situations représentées, faisant de la photographie « le moyen d’une implication radicale au sein du réel » (PARADIS 2017 : 65) :

La prise de vue est ainsi vue comme un moment d’engagement dans le réel, un moment privilégié de mise en contact entre le système du monde et les désirs les plus profonds du photographe. Cet engagement dans le réel va conduire d’Agata à se dédoubler dans sa photographie : il s’autorisera à être à la fois photographe et modèle d’un certain nombre de ses images. (PARADIS 2017 : 68)

Les thèmes de travail d’Antoine d’Agata sont souvent extrêmes : drogue, prostitution, catastrophes naturelles, etc. Dans Ice, il relate les quelques mois passés dans les maisons closes de Bangkok, à travers des photos qui cohabitent avec des extraits de son journal, et des mails qu’il échange avec sa famille, posant ainsi un regard cru et sans concession sur lui-même. Dans les deux exemples que nous voudrions évoquer à présent, c’est la pandémie de Covid-19 et la rénovation urbaine de Marseille qui sont au centre des phototextes qui réfléchissent aux thématiques propres à l’anthropocène.

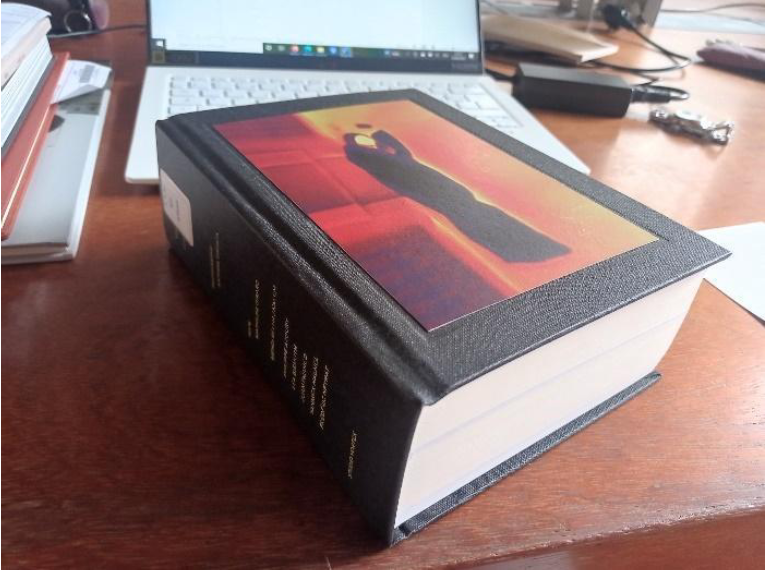

Virus (D’AGATA 2020) par exemple, qui traite la pandémie du Covid du point de vue de l’influence humaine sur l’environnement, présente un dispositif collectif : les photos de D’Agata dialoguent avec des textes d’autres artistes, tous produits pendant le confinement de 2020 lié à la pandémie de Covid-19. Le format imposant (plus de 800 pages, photographies en couleur, usant de papiers différents selon les séries) marque une volonté de s’extraire de l’actualité pour fixer l’image dans un format livresque. L’ensemble propose à la fois une issue à l’expression de l’angoisse et de la solitude propres à la période de la pandémie, mais aussi de réflexion des causes environnementales et politiques de celle-ci. Les titres des chapitres sont en ce sens éloquents, qui mêlent les problématiques sanitaires, territoriales et sécuritaires : « État d’urgence », « Virus », « L’invention d’une épidémie ? », « Contagions », « Le dehors », « La séparation du monde », « Coma », « Langage des corps », « Le silence », « Résistances », « La vie nue ».

Si les séries de photos sont toutes signées D’Agata, en revanche les textes émanent d’auteurs très variés, entre lesquels sont aussi reproduites un certain nombre de citations. Dans le texte liminaire, qui fait aussi office de paratexte en ce qu’il commente le dispositif paratextuel, Mehdi Belhaj Kacem écrit que « ce livre a la structure d’une installation » (BELHAJ KACEM 2020 : 31). Selon lui, aussi bien les textes que les photographies se montrent plastiquement élastiques, voire interchangeables entre eux : en effet, les poèmes de Mathilde Girard constituent des « instantanés » du confinement et sont ainsi assimilables à des photographies, tandis que les textes « sollicités par D’Agata à des contributeurs disparates » peuvent se lire comme des « tracts » (BELHAJ KACEM 2020 : 31), format lui-même ambigu entre image et texte. Le volume s’inscrit donc dans le cadre de l’« artivisme » (LEMOINE & OUARDI 2010) et correspond à un phototexte engagé « collaborateur », comme défini par Andy Stafford (STAFFORD 2021 : 28).

Les textes du volume présentent une grande variété de formes, de contenus, de positions auctoriales ou narratives ; formes qui vont de la poésie au pamphlet, en passant par le journal de bord ou l’essai. Si le rapport entre les textes apparaît complexe pour le lecteur, il en de même pour le rapport des textes aux photos. Alors que certains textes semblent évoluer sur un plan distinct, d’autres constituent des commentaires directs des séries de photographies, ou dialoguent avec elles, parfois par le biais d’une distanciation ironique, comme c’est le cas de Mehdi Belhaj Kacem et Philippe Azoury :

N’obéissant qu’à son tempérament de rebelle et d’aventurier (les gens n’aiment les rebelles et les aventuriers que dans les films), Antoine d’Agata choisit de ne pas se plier aux injonctions, et de passer son temps dehors (lui qui n’a pas de permis de conduire…). Il photographie les passants, les files distanciées aux supermarchés, les clochards, les malades, le personnel soignant… (BELHAJ KACEM 2020 : 31)

Mardi 1er septembre. Je demande à Antoine s’il sait si le dehors existe encore.

En retour, il m’envoie un dossier de 3000 images. (AZOURY 2020 : 742)

Au-delà de la complicité dont témoignent ces commentaires facétieux entre le photographe et les auteurs, ceux-ci permettent aussi au lecteur de confronter sa propre lecture des images à celles des écrivains, qui en proposent aussi une ekphrasis. Philippe Azoury continue ainsi son journal de bord :

[Ces 3000 images] témoignent toutes de la même… couleur.

Une orgie de rouge et d’ocre, pris dans une chaleur de fournaise telle que les corps ont dorénavant adopté les couleurs du ver luisant, de la luciole.

Tout a donc tourné ainsi ? Dissous dans l’air viral devenu bouillant ? (AZOURY 2020 : 742)

A propos de la même série de photos enregistrées avec un filtre infrarouge, Yannick Haenel mêle ses impressions de spectateur à l’interprétation politique :

Dans les photographies d’Antoine d’Agata, je vois surgir depuis le noir de notre époque – depuis la nuit qui double le temps – une flamme rouge qui incendie les procédures politico-sécuritaires, et qui, sur un plan plus intime, brûle le corps de chaque personne. (HAENEL 2020 : 766)

La série de photographies avec filtre infrarouge est en effet la série la plus imposante et significative du livre, à qui elle impose sa marque esthétique, notamment en couverture.

En réalité, le photographe utilise un appareil thermographique qui donne aux photos ce flou et ces tons rouges. Cet effet est utilisé pour des prises de vues de l’intérieur de l’hôpital (soins aux malades, opérations chirurgicales, salles de réveil, scènes de deuil familial), ou pour des prises de vues faites en extérieur, de sans-abris qui semblent recouverts d’un linceul, par exemple dans le cas de la photographie reproduite sur la couverture,. La mise en relation de ces photos, et le jeu narratif instauré par la répétition des mêmes images en focalisation de plus en plus rapprochée, construit progressivement un discours non seulement ontologique, qui a trait à la condition humaine et au contact avec la mort, mais aussi un discours politique : ce sont les mêmes types de décisions politiques qui aboutissent à la crise de l’hôpital et à la crise du logement. Dans un entretien donné à Octave, le magazine vidéo de l’Opera de Paris, à propos du film tiré de cette série de photographies, Antoine D’Agata explique que le but de l’appareil thermographique est de rentrer au cœur des êtres et des formes, au cœur de la douleur. Comme souvent, dans son travail, il a pour but de réfléchir sur sa position physique de photographe, ici au sein de ces espaces vides, afin d’en rendre compte (D’AGATA 2021).

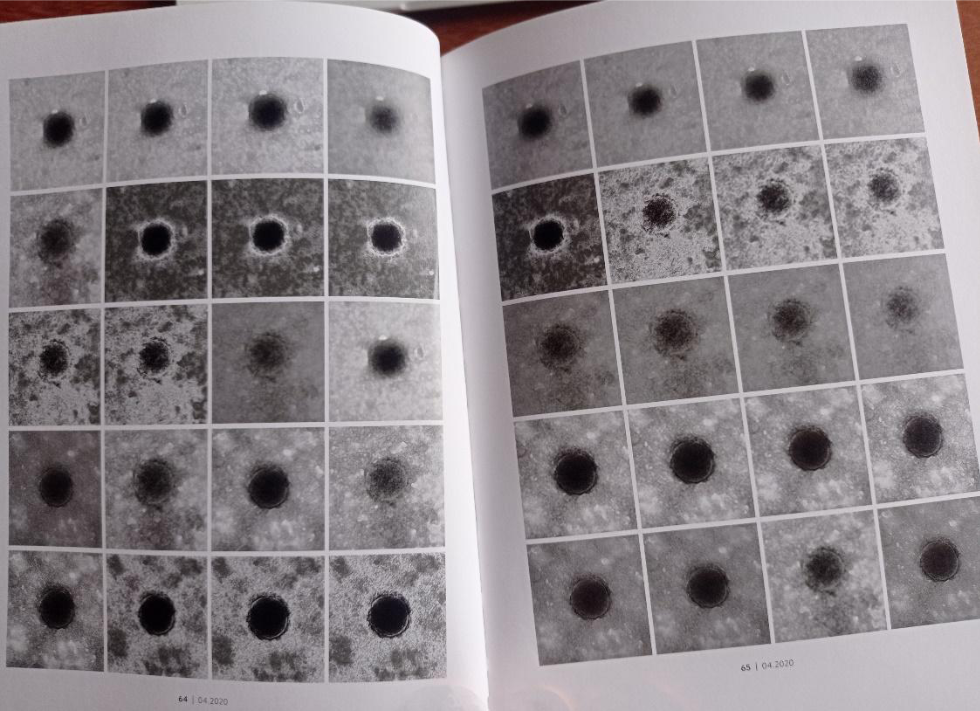

Cette réflexion sur « la vie nue » (D’AGATA 2021), sur l’essence de la condition humaine au sein de son environnement, est développée notamment dans deux autres séries présentes dans le volume : l’une représente ce qui pourrait être un virus, ou du moins des organismes microscopiques, sans pour autant donner d’échelle de grandeur, poussant le lecteur à s’interroger sur l’objet représenté. Cette démarche est très proche de celle de Suzanne Doppelt, évoquée plus haut, mais joue en outre sur la répétition, qui la charge d’une dimension obsessive, presque violente, qui retrouve la réflexion sur le traitement autoritaire de la pandémie. Ces points noirs, répétés à longueurs de page, ne seraient-ils pas des impacts de balles ?

Le schéma répétitif, et le travail sur la disposition de photographies similaires en grille sur une même page, concerne quasiment toutes les séries, mimant le rythme monotone de la vie confinée, et le décompte obsédant des morts. L’environnement immédiat du photographe durant cette période donne lieu à une série en couleurs représentant des pavillons de zones résidentielles, peut-être d’un même lotissement, tous également cachés derrière des haies ou des clôtures standardisées.

A travers les yeux du photographe, et du dispositif phototextuel, la pandémie met donc en lumière la standardisation de l’environnement de l’individu contemporain, pourtant constamment renvoyé à sa fragilité et à la condition de mortel qu’il partage avec les autres êtres vivants, comme en témoigne une autre série, également en couleurs, représentant la dépouille d’un animal difficilement identifiable, et sa lente décomposition au fil des jours et des promenades du photographe.

A l’échelle du livre entier, le malaise créé par ces répétitions visuelles se retrouve dans la complexité du montage entre textes et images : l’ensemble ne forme jamais une image synthétique et voue le lecteur à une impression de diffraction, qui fait écho à la diffraction sociale de la pandémie.

Virus donne corps à une réflexion entamée depuis déjà longtemps par D’Agata sur les rapports de l’individu au territoire, et sur l’impact des décisions politiques sur l’un et l’autre. Quinze ans plus tôt, il avait détourné avec son collègue Bruno Le Dantec une commande de la mairie de Marseille visant à documenter la « réhabilitation » urbaine liée au projet « Euroméditerranée », en une critique de politiques de la ville aboutissant à un appauvrissement social et à la gentrification. Le phototexte issu de ce travail, Psychogéographie (D’AGATA & LE DANTEC 2005), est présenté dans « l’avertissement » liminaire comme n’étant

pas un ouvrage savant, neutre et exhaustif, mais une œuvre artistique mettant en forme certains éléments du réel pour en donner une vision nécessairement subjective. En affirmant cette liberté, les auteurs revendiquent un acte politique en faveur d’une ville ouverte, du respect de l’autre, et de l’égalité sociale. (D’AGATA & LE DANTEC 2005)

Le dispositif est moins complexe que celui de Virus : les trois séries de photographies alternent avec deux doubles-pages de montages de citations d’hommes et femmes politiques sur la ville Marseille, dont les références (énonciateur, date) ne sont données qu’en fin d’ouvrage. Un texte de Bruno Le Dantec, « La Ville sans nom », clôture l’ensemble, qui n’est pas paginé. La première série de photos consiste en 27 portraits en pied de personnages, pour la plupart des femmes racisées, visiblement pauvres, dans des décors urbains dégradés, périphériques, industriels (axes routiers, façades lézardées, décor industriel), sous un ciel gris. Le spectateur a immédiatement l’impression que les personnages n’appartiennent pas à cet environnement mais que les silhouettes sont comme « plaquées », ajoutées dans le décor.

De fait, il ne s’agit pas de prises de vue mais d’un montage photographique, qui provoque un sentiment de déplacement. Bruno Le Dantec explique dans la postface :

Sur cette désolation post-industrielle sont posés des êtres humains. Des êtres épinglés à la surface du monde comme des phalènes à la lueur d’un néon. Humanité déplacée, en suspens, encore présente et déjà absente. Humanité à la fois fragile et redoutée, qu’un coup de vent ou une décision politique peuvent emporter loin. (LE DANTEC 2005)

En effet, à ces images désolantes s’oppose le cynisme et la froideur des citations reproduites dans le premier montage, « un certain discours sur la ville, éclaté en même temps qu’univoque », une « avalanche de paroles » qui « stigmatisent une ville inadéquate » et qui, remplissant aussi un rôle plastique, « expose quasi photographiquement une pensée dévastatrice, devenue collégiale et anonyme à force d’idées reçues, de cynisme et d’hypocrisie. » (LE DANTEC 2005)

La deuxième série de photos, plus courte, représente sur sept doubles-pages des décors urbains vides d’homme, dégradés. La troisième série répond à la première, mettant en scène 29 portraits en pied, plus resserrés, de travailleurs vêtus de noir ou de gris, la mallette à la main, devant un même mur couleur rouille (un containeur ?) qui expriment l’interchangeabilité et l’uniformisation des nouveaux habitants du quartier.

Une série de portraits anodins, exemplaires du repeuplement souhaité par les rénovateurs. Portrait-robot de ce qu’on appellera une population de substitution. Style de vie standardisé dans un secteur tertiaire sans ancrage local. Néo-habitants et néo-jobs promis à un séjour passager. (LE DANTEC 2005)

On mesure l’opposition entre ce livre et les livres de voyage présentés plus haut où les plaies infligées au paysage, si elles n’étaient pas toujours masquées, étaient du moins esthétisées. Chez D’Agata et Le Dantec au contraire, nous sommes face à une exhibition crue de la laideur du monde. Ce travail correspond à la tendance qu’évoque Danièle Méaux dans son introduction sur les « livres-territoires »

Dans les guides touristiques qui font injonction à la visite, les « plaies visuelles » se trouvent généralement évitées. Bien au contraire, dans un certain nombre de livres actuels de photographie, sont exhibés des hangars en ruine, des friches, des chantiers, des zones industrielles… Dans la filiation du courant américain des New Topographs se manifeste la volonté d’enregistrer le paysage, tel qu’il est fabriqué par l’homme, sans occulter les aménagements fonctionnels qui le scarifient, les constructions décaties ou vernaculaires qui constituent son ordinaire. Le territoire se donne alors comme un ensemble hybride et changeant, où le « naturel » ne peut être départagé de « l’artificiel ». (MEAUX 2017 : 8)

Malgré sa singularité, le travail de D’Agata, qui met au centre de sa pratique une subjectivité bien différente de la méthode des « News Topographs », n’est cependant pas sans rapport avec cette tradition photographique profondément liée à la problématique de l’anthropocène, non seulement en enregistrant et témoignant des traces humaines sur les territoires, mais aussi en pointant du doigt, dans une démarche militante, les responsabilités effectives de ces destructions.

Conclusion

Notre parcours a mis au jour trois tendances dans les phototextes contemporains qui réfléchissent aux liens entre l’homme et son environnement : une approche viatique, qui s’appuie sur le format traditionnel du récit de voyage pour explorer à travers le dialogue entre texte et photographie des trajectoires humaines dans un espace donné ; une approche territoriale, plus sédentaire sinon immobile, qui entend explorer les liens entre un individu et le territoire avec lequel il interagit ; enfin, une approche politique, qui expose les conséquences de l’usage humain de la terre, et les responsables politiques de ses mésusages.

Ce parcours nous a permis de constater, malgré la grande variété de registres et de styles rencontrés, la récurrence de certaines thématiques. Premièrement, l’omniprésence de l’humain dans les espaces « naturels », y compris dans les photographies les plus « paysagères », présence plus ou moins interrogée, plus ou moins critiquée, mais toujours tangible. Deuxièmement, le caractère « sculptant » du regard humain sur le paysage : selon la perspective, cartographique, géographique, ou anthropocentrée, ce sont des paysages différents qui se déploient devant le lecteur. Troisièmement, l’interdépendance entre les systèmes naturels et sociaux, et le caractère souvent problématique de celle-ci. Enfin, la perturbation des échelles, notamment entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, qui vient souvent nourrir la réflexion sur l’interdépendance entre les systèmes.

Bibliographie

Azoury Philippe, « Running.speed. », dans D’Agata Antoine et. al., Virus, Marseille, Studio Vortex, 2020, p.736- 742.

Belhaj Kacem Mehdi, « Algèbre de la tragédie (2) », dans D’Agata Antoine et. al., Virus, Marseille, Studio Vortex, 2020, p.30-33.

Brogi Daniela, Un romanzo per gli occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo, Roma, Carocci, 2018.

Carrara Giuseppe, Storie a vista. Retoriche e poetiche del fototesto, Milano, Mimesis, 2020.

Crutzen Paul J. et Stoermer Eugene F., « The ‘Anthropocene’» Global Change Newsletter n°41, mai 2000.

D’Agata Antoine, Le Dantec Bruno, Psychogéographie, Cherbourg, Le Point du jour, 2005.

— Virus, Marseille, Studio Vortex, 2020.

— Entretien avec Marie D’Harcourt, Octave, le Magazine de l’Opéra national de Paris, 18 janvier 2021. URL de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2tWg7CN8Mmw

Doppelt Suzanne, Le Pré est vénéneux, Paris, P.O.L, 2007.

Foucher Zarmanian Charlotte et Nachtergael Magali, « Le phototexte engagé. Un siècle de luttes en mots et en photographies », introduction à Foucher Zarmanian Charlotte et Nachtergael Magali (dir.), Le phototexte engagé – Une culture visuelle du militantisme au XXe siècle, Dijon, Les Presses du réel, 2021, p.7-22.

Girard Thierry, D’une mer l’autre, Paris, Marval, 2002.

Goussard Christophe et Dabitch Christophe, L’Adieu au fleuve, Trézélan, Filigranes editions, 2015.

Haenel Yannick, « La réquisition virale », dans D’Agata Antoine et. al., Virus, Marseille, Studio Vortex, 2020, p.762-767.

Le Dantec Bruno, « La Ville sans nom », dans D’Agata Antoine, Le Dantec Bruno, Psychogéographie, Cherbourg, Le Point du jour, 2005, s.p.

Lemoine Stéphanie et Ouardi Samira, Artivisme. Art militant et activisme artistique depuis les années 60, Paris, Alternatives, 2010.

Méaux Danièle, Voyages de photographes, Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2009.

—, « Introduction. Des « livres-territoires » », dans Antoine P., Méaux D., Montier J.P. (dir.), La France en albums (XIXe-XXIe siècles) », Paris, Hermann, 2017.

Montier Jean-Pierre, « Avant-propos » dans Montier Jean-Pierre, Louvel Liliane, Méaux Danièle et Ortel Philippe (dir.), Littérature et photographie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p.7-14.

Paradis Clément, « De positions en situations, Antoine d’Agata au prisme de la philosophie de la praxis », Image and Narrative, vol 18, n°2 : (Re)politiser le discours sur la photographie, Leon V., Mauuarin A., De Larminat E. et Morin A. (dir.), 2017, p. 62-82.

Stafford Andy, « Centenaire engagé : vers le phototexte « collectiviste », dans Foucher Zarmanian Charlotte et Nachtergael Magali (dir.), Le phototexte engagé – Une culture visuelle du militantisme au XXe siècle, Les Presses du réel, 2021, p. 23-45.

Trassard Jean-Loup, Nuisibles, Cognac, Le Temps qu’il fait, 2005.

Merci aux auteurs et aux éditeurs pour leur aimable autorisation de reproduction : Christophe Goussard, Thierry Girard, Patrick Le Bescont (Filigranes Editions) et Antoine D’Agata.

Note

↑ 1 Le phototexte est-il un « format », ou un « genre » littéraire ou éditorial à part entière ? Cette question, soulevée dès qu’il s’agit de catégoriser les phototextes, fait débat au sein des spécialistes. S’agissant d’un dispositif souple, qui accueille lui-même des genres littéraires bien identifiés (autobiographie, récit de voyage, essai, mémoires familiales, etc.), il ne semble pas toujours opportun d’utiliser le terme de « genre ». Dans cette étude qui traitent de différents genres littéraires, nous préférons donc, par souci de clarté, les termes se référant à la matérialité du livre-phototexte, comme « format » ou « dispositif ».

↑ 2 La GCN est la revue de l’IGBP (programme international sur la géosphère et la biosphère), qui existe depuis 1986.

↑ 3 Voir notamment Andreas Malm and Alf Hornborg, « The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative », The Anthropocene Review, vol. 1, n°1, p.62-69, 2014, ; Andreas Malm, L’Anthropocène contre l’histoire : le réchauffement climatique à l’ère du capital, Paris, La Fabrique éditions, 2017 (recueil d’articles traduits de l’anglais par Etienne Dobenesque); Armel Campagne, Le Capitalocène : aux racines historiques du dérèglement climatique, Paris, Editions Divergences, 2017.

↑ 4 Citons parmi d’autres le récent colloque qui s’est tenu à Bruxelles le 9 décembre 2022, organisé par Anne Reverseau et Alexander Streitberger, « Transformations du paysage, manipulation de l’image ».

↑ 5 “struttura complessa, aperta e reticolare di elementi” (notre traduction).

↑ 6 « L’idée d’écosystème, en effet, présuppose le dialogue, le conflit et la co-implication constante de tous les éléments, en un échange continuel qui permet la vie (en biologie) et la création d’un sens (en littérature) » Notre traduction.

↑ 7 Présentation du livre par Thierry Girard sur son site personnel, http://www.thierrygirard.com/artworks/mers/pagesmers/mer-intro.htm.

↑ 8 Danièle Méaux parle de « livres-territoires » pour l’usage non-touristique du paysage et sa fonction identitaire (Danièle Méaux, « Introduction. Des « livres-territoires » », dans Antoine P., Méaux D., Montier JP (dir.), La France en albums (XIXe-XXIe siècles) », Paris, Hermann, 2017. Voir aussi de la même autrice Géo-photographies. Une approche renouvelée des territoires, Trézélan, Filigranes, 2015, ou les travaux historiques d’Odile Parsis-Barubé, notamment « De l'itinéraire muséographique au paysage archéologique. Mutation des objets du pittoresque dans la culture du voyage en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », dans Lethuillier (Jean-Pierre), Parsis-Barubé (Odile), Le Pittoresque. Métamorphoses d'une quête dans l'Europe moderne et contemporaine, Paris, Garnier, 2012, p.101-116. Notre ambition n’est pas ici de forger une nouvelle catégorie, ni de discuter des catégories déjà existantes, comme celle de « portraits de pays » (David Martens, Anne Reverseau) parfaitement fonctionnelles pour les corpus concernés, auxquels n’appartiennent pas complètement les textes des auteurs cités ci-dessous.

↑ 9 Ou d’un autre animal fouisseur : l’espèce en question n’est jamais précisée, et il n’est pas évident non plus qu’il s’agisse d’un seul animal ou d’une seule espèce tout au long du livre.