«La terre : scène, cartes et narrations». Entretien avec Frédérique Aït-Touati

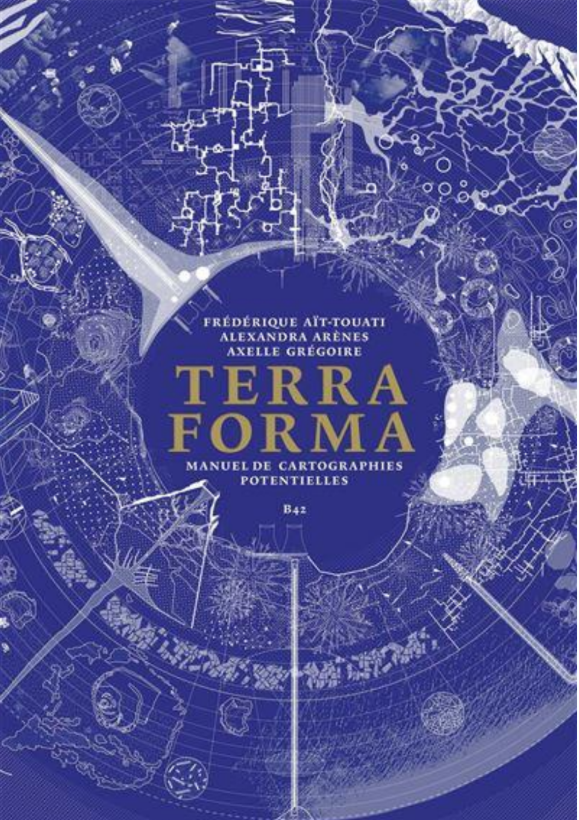

Introduction : Frédérique Aït-Touati est une historienne des sciences, chercheuse au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et metteuse en scène de théâtre. Après un doctorat en littérature comparée et un diplôme de l'Université de Cambridge, elle a enseigné à l'Université d'Oxford avant de devenir chercheuse au CNRS. Membre du Centre de recherches sur les arts et le langage à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, sa recherche se concentre sur la relation entre littérature et sciences à l'époque classique. Son premier livre explore les usages scientifiques de la littérature et le rapport entre fiction et connaissance (AÏT-TOUATI 2011, MLA Prize). Ses recherches ont également fait l'objet d'un essai sur le rôle de la fiction et du récit en astronomie (AÏT-TOUATI 2011[2024], Prix Gegner de l'Académie des sciences morales et politiques). Sa recherche actuelle se concentre sur la pensée du théâtre, conçu comme un dispositif heuristique et épistémique. Partenaire de Bruno Latour (1947-2022) dans une série d'aventures théâtrales (Inside, Moving Earths, Viral), en 2019 elle a publié Terra Forma. Manuel de cartographies potentielles en collaboration avec deux architectes, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire (AÏT-TOUATI et al. 2019). Avec Emanuele Coccia, elle a publié Le cri de Gaïa. Penser la Terre avec Bruno Latour (AÏT-TOUATI et COCCIA 2020).

L'entretien s'est déroulé en ligne le 20 janvier 2022.

Elisa Bricco : Pour ouvrir notre conversation, je voudrais vous demander comment avez-vous commencé à aborder le sujet de l'Anthropocène dans vos études et dans vos travaux ?

Frédérique Aït-Touati : L'anthropocène, qui est un sujet dont on a tous entendu parler et maintenant depuis une bonne dizaine d'années, je l'ai rencontré grâce à Bruno Latour. J'allais dire évidemment, parce que vous avez expliqué et raconté à quel point effectivement mes travaux sont liés à lui, mais de manière plus spécifique, c'est la question géologique qui nous a frappés d'abord. Parce que l'anthropocène, comme vous le savez, est une définition d'un nouveau moment géologique et c'est finalement par cet angle-là que nous l’avons abordé, en travaillant avec des chercheurs et collègues, comme Jan Zalasiewicz à Leicester University, qui s'intéressaient vraiment à la définition technique de l'Anthropocène. L'autre voie d'accès pour moi était la question des représentations et des images de l'anthropocène. On connaît tous cette série de graphes, de la grande accélération. Vous savez ce tableau où tout accélère brusquement ? On connaît tous aussi des coupes géologiques qui décrivent le sol à l’ère de l’anthropocène. Voilà donc ces questions-là m'intéressent : le lien entre la géologie et les manières de représenter la terre, puisque c'est cela notre sujet aujourd'hui et comment l'anthropocène modifie profondément et nous oblige à modifier notre conception de la terre, notre définition même du sol terrestre.

Chiara Rolla : Puisque je m’intéresse à la littérature française du XVIIe siècle, je voudrais vous demander comment vous êtes parvenue à aborder l'anthropocène après vos études doctorales sur la prose narrative de ce qu’on appelle le Grand Siècle. Est-ce qu’il y a des parallèles, des analogies entre la période qui a vu la révolution galiléenne et ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui ?

Frédérique Aït-Touati : Le lien entre le développement de la science moderne au XVIIe siècle et ce qu'on pourrait appeler des questions de poétique, au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire comment le roman se développe au XVIIe siècle, comment la question du récit et de la fiction s'articulent avec l'histoire de l'astronomie, est le sujet du livre issu de ma thèse (AÏT-TOUATI 2024 [2011]). Dans cet ouvrage, j’ai essayé de faire le lien entre des domaines que normalement on n’associe pas, c'est-à-dire en l'occurrence l'histoire de la fiction, la théorie de la fiction, et puis la question de la révolution astronomique. Mon hypothèse de l'époque, c'était que – loin d'être en opposition comme on voudrait nous le faire croire quand on travaille d'un côté sur la littérature et de l'autre sur les sciences – on trouve des textes qui montrent à quel point l'écriture narrative, voire fictionnelle, avait été un instrument pour les astronomes de l’époque. Galilée, évidemment, mais également des ouvrages assez techniques comme ceux de Kepler, de Huygens, de Tycho Brahe, de Descartes. Je me suis intéressée à cette connexion apparemment improbable, mais en fait extrêmement ancienne, liée à l'histoire de la rhétorique, aux usages de la fiction et de l'hypothèse qui font qu’au XVIIe siècle, l'histoire de la littérature et l'histoire des sciences se rencontrent. Et cette rencontre ne se limite pas simplement à l’usage classique de la fiction pour dissimuler une science qui serait un peu trop révolutionnaire. J'avais envie de dépasser cette vision de l'articulation littérature et science et de montrer à quel point l'écriture, la fiction, le récit pouvaient être au cœur d'une transformation cosmologique. Ce mot va me permettre de faire le lien avec aujourd'hui. Ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'était comment on accompagne, comment on saisit, comment on représente un bouleversement cosmologique, un bouleversement du monde. Et je ne m'intéressais pas seulement aux récits, aux fictions et aux histoires de voyages lunaires, mais aussi aux images, aux images du cosmos et aux différents modèles cosmologiques.

Quand j'ai commencé à travailler avec Bruno Latour sur des questions liées à l'écologie, je n'ai pas tout de suite vu le lien avec mes recherches. Je faisais déjà du théâtre à l'époque et j'avais ma compagnie. On a commencé à travailler pour la scène avec Bruno, et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait un lien très fort entre les deux époques, c'est-à-dire que dans les deux cas il s'agit d'un moment de bouleversement profond des représentations du monde. Quand on fait ce genre d'analogie il faut être très précis et prudent en dix-septièmiste, il faut tenir compte des contextes historiques, il faut essayer de concilier la posture de chercheuse en histoire de la littérature et des sciences et celle de quelqu'un qui travaille sur les marges de l'université avec sa compagnie de théâtre, dans des domaines qui ne sont pas mes domaines d'expertise et de recherche : la biologie contemporaine, le théâtre contemporain, l'écologie politique.

Finalement, ce n'est pas tout à fait le même statut de recherche pour moi, même si au fond ce sont des questions proches. Oui, il y a une analogie entre la révolution cosmologique du XVIIe siècle et ce que nous vivons, quel que soit le nom que nous lui donnons. Et Bruno Latour utilise sans scrupules ce terme de « bascule cosmologique ».

Après il est intéressant de voir les différences et les ressemblances lorsqu’on rapproche deux époques d'un point de vue intellectuel : cela sert à s'équiper en quelque sorte, à faire des hypothèses. Et pour faire cela, on a choisi le médium théâtral : on construit les hypothèses sur scène, dans le cadre d'un spectacle qui est une conférence performance et qui s'assume comme expérience de pensée. Il s’agit d'un usage de l'histoire des sciences, de la recherche qui me permet de pousser un peu plus loin certaines hypothèses et de les mettre en scène, de les exposer à mes contemporains, à mes collègues, mais aussi à un public de théâtre, sans prétendre à asseoir une thèse historique ou historiographique.

Ce qui m’intéresse, c’est de remarquer à quel point des sujets qui m'ont passionnée il y a dix ou quinze ans qui sont des questions d'interdisciplinarité, de liens entre philosophie, sciences, arts, littérature sont posés de manière extrêmement forte aujourd'hui. La crise écologique que nous traversons nous oblige à associer les disciplines et à déployer ce que j'appellerais une inventivité et une créativité cosmologiques. Et là on peut aussi faire le lien entre Terra Forma (AÏT-TOUATI et al. 2019) et les pièces de théâtre. Terra Forma constitue un saut en avant, encore une fois entre le travail de l'historienne des sciences et une activité qui est plus de l'ordre du prospectif, de la recherche expérimentale. Et pourtant il s’agit du même processus, c'est-à-dire comment on invente des formes théâtrales, graphiques, textuelles, comment on renouvelle nos formes d'expression pour capter quelque chose que l'on perçoit tous, confusément, comme un nouvel état du monde.

Elisa Bricco : Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Terra Forma et de l’organisation du travail avec vos deux co-autrices ?

Frédérique Aït-Touati : À partir de la première question, c'est-à-dire quel est le lien avec le XVIIe siècle je vais vous présenter le projet parce que le lien est évident. Le sous-titre de ce livre est Manuel de cartographies potentielles. Comme je vous disais, la question des représentations du monde, des représentations de la terre est centrale pour moi et plus largement l'histoire de la cartographie, l'histoire de l'optique, comment on s’est équipé pour commencer à tracer le visage de la terre et le visage des autres planètes. Le point de départ de Terra Forma c’est Robert Hooke. Lorsque j'ai travaillé sur le XVIIe siècle, je me suis beaucoup intéressée à l'astronomie, mais aussi à la microscopie et à cet extraordinaire livre qui s'appelle Micrographia de Robert Hooke, un texte de 1665, pratiquement l’ouvrage fondateur de la Royal Society. Pourquoi fondateur ? Parce que dans cet ouvrage Hooke, expérimentaliste de l'Académie Royale des sciences de Londres, met en relation l'observation, l'expérimentation, les instruments optiques et la description. J'ai ainsi proposé à mes collaboratrices de prendre Hooke comme modèle : en effet dans la préface il affirme que nous ne connaissons pas la terre sur laquelle nous habitons et que l’observation microscopique nous permet de découvrir une nouvelle terre. Cette proposition est assez merveilleuse parce qu'elle advient après les grandes découvertes. Dans l'époque où se développe une réflexion autour du Nouveau Monde, Hooke nous dit qu’autour et en dessous de nous il y a un monde inconnu à explorer, à découvrir, et qui est merveilleux. La catégorie du wonder est très puissante au XVIIe siècle, et ce monde peut être découvert si on s'équipe de ses lentilles.

Le point de départ de Terra Forma est très similaire et d’ailleurs on cite Hooke dans l'introduction. On pourrait résumer l’ouvrage comme une série de sept lentilles, un chiffre tout à fait arbitraire qui signifie que le livre n'est pas clos et qu'il invite à démultiplier les optiques. C’est-à-dire que ce sont plutôt des schèmes conceptuels et graphiques par lesquels on essaie de renouveler nos conceptions du monde et nos manières de le représenter. Il est clair qu’on est très loin de la littérature du XVIIe siècle, mais j'emprunte à mes auteurs de chevet une forme de liberté, une espèce de créativité cosmologique, avec l’envie de reconsidérer nos normes, nos codes et nos conventions, en se rappelant à quel point elles sont arbitraires.

L'histoire de la cartographie est merveilleuse et fascinante, néanmoins nous avons produit de nouvelles sortes d'images. Pour faire cela il fallait des compétences spécifiques et une alliance entre des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble dans nos universités contemporaines. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec les architectes Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, une ancienne élève du SPEAP (Sciences Po École des Arts Politiques, fondée par Bruno Latour).

Je vous montre quelques images et après, on pourra rentrer un petit peu dans le détail de comment on les a fabriquées, comment on a pensé ces modèles, ces optiques.

L'image de la couverture est une étrange carte parce que c’est un dessin du sol.

On avait envie de sortir de la référence normale et de notre optique habituelle de la surface terrestre qui est surplombante et on a essayé de faire l'inverse, puisqu’on s’est en quelque sorte plongé à l'intérieur de l'espace terrestre. L’intérieur noir c’est l'atmosphère : on a retourné le globe comme un gant en créant une espèce d'anamorphose puisque l'intérieur du globe se retrouve cette fois dans les marges. Par exemple, on voit le volcan en profondeur avec la lave. Ainsi les profondeurs du bloc terrestre se retrouvent dans les marges : le sol brusquement prend tout l’espace, il est comme déplié et étalé. C'est une espèce de jeu optique et graphique, et aussi une manière d'interroger nos représentations et de donner à voir des choses qu'on ne voit pas forcément.

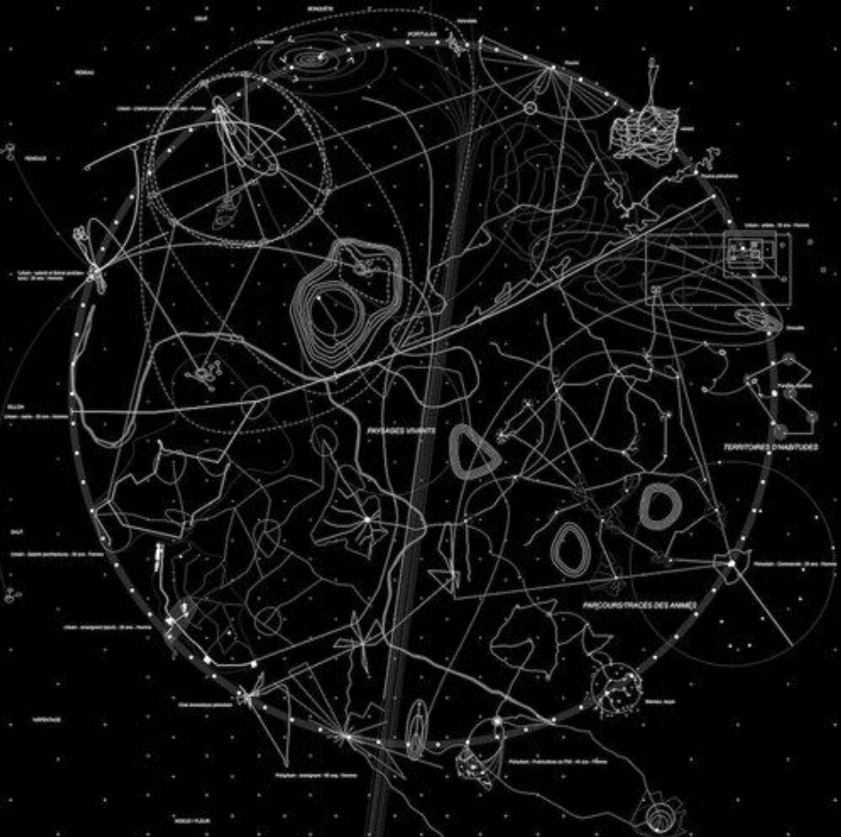

Je vous montre une autre de ces cartes parce qu'elle est aussi au cœur du projet Terra Forma : en effet, dans les cartes classiques, il y a quelque chose qu'on ne voit pas : les vivants. Les vivants, humains ou non humains, d'habitude n'apparaissent pas. On s’est demandé alors comment faire des cartes qui donnent une place centrale aux vivants, et qui montrent à quel point ils contribuent à la fabrication du monde. Pour faire ce travail, j'ai proposé à Alexandra et Axelle d'utiliser comme modèle graphique les portulans, ces fameuses cartes de navigation qui depuis l’antiquité tentent de représenter l'irreprésentable, les trajets de la navigation, grâce à la figuration des ports, des courants marins, de la rose des vents, etc. Ainsi on a décidé de faire un portulan du Grand Paris et les petits points blancs tout autour sont les ports d'attache des êtres que nous avons suivis grâce à des données. C'est une carte du Grand Paris extrêmement incomplète, mais on a récupéré toutes les données de déplacement qu'on a pu. L'idée est que les animés – comme on les appelle car on n’a pas différencié les humains, les non humains, les virus, les rivières, tout ce qui produit le paysage – tous ces êtres ont un territoire de vie, un territoire d'habitude qu’on peut tenter de dessiner et d'en faire de petites typologies traduisant les manières de bouger des uns et des autres (en balançoire, en sillon, en éventail…) qui deviennent comme des signatures.

Terra Forma est donc une proposition un peu folle et en même temps fondée sur la liberté du XVIIe siècle, sur cette profusion de propositions graphiques visuelles et sur l'envie de redéployer nos possibilités formelles.

Chiara Rolla : Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous avez conçu le livre ?

Frédérique Aït-Touati : Ce livre est vraiment un drôle d'objet. Depuis le début, on s’est rendu compte de l’extraordinaire potentiel de production de ces alliances interdisciplinaires au-delà de la répartition binaire des rôles et des compétences. Nous avons travaillé ensemble au-delà de nos expertises, on a toutes les trois participé à la rédaction des textes et à l’élaboration des images.

En ce qui concerne les images, je peux vous expliquer par exemple que cette carte du sol reproduite sur la couverture a été faite à partir d'un lieu précis, la vallée de la chimie à Lyon, un lieu extrêmement pollué, où Alexandra et Axelle ont travaillé en tant qu’architectes paysagistes pendant dix ans en accumulant une énorme quantité de données. Donc la base même de Terra Forma est l'anthropocène : deux jeunes architectes qui travaillent depuis des années dans une agence d'architecture, avec la mission de trouver des moyens d'habiter une terre en ruine, dévastée par l’industrie. Cela a été l’occasion pour elles d’exploiter enfin ces données graphiques et leur savoir sur ces paysages permettant la représentation de la pollution. Nous nous sommes rencontrées et elles m’ont montré des images très impressionnantes des endroits sur lesquels elles avaient travaillé et elles m’ont demandé si on pouvait penser de faire un livre sur la Terre vu que j’en avais déjà fait un sur la Lune. Elles envisageaient une espèce de récit de science-fiction, mais en regardant leurs images d'architectes, je leur ai dit qu'on aurait pu faire plutôt des cartes avec leurs données de terrain.

Elisa Bricco: Et comment sont nées les images ?

Frédérique Aït-Touati : Chaque image est un modèle, un espace de proposition, une lentille optique. Pour chacune on donne le mode d'emploi exactement comme Hooke au début de Micrographia. Vous trouvez les clés de lecture dans des pages bleu clair, qui expliquent la raison et le fonctionnement. Le modèle, la lentille peut être appliquée à n'importe quel espace, et la carte que nous donnons n'est qu'une possibilité parmi de nombreuses autres possibles de représentation de la vallée de la chimie à Lyon. L’image ressemble à un globe, à une carte globale, mais en réalité c'est l'inverse, il s’agit d’une carte locale. C'est aussi une carte qui me fait penser à un œil, à une forme de dissection ; c’est aussi l'œil de Kepler, parce qu’il y a quelque chose d'organique dans cette image, qui touche l’observateur.

L'autre origine de cette image est le Mundus subterraneus de Athanasius Kircher (1665), lequel a vécu la grande majorité de sa vie à Rome et a beaucoup voyagé en Sicile et en Campanie à l'époque des grands tremblements de terre, et qui est même descendu dans le cratère du Vésuve. Les images extraordinaires de Kircher ont une analogie assez assumée avec la nôtre : elles manifestent un effort pour conceptualiser une nouvelle manière de représenter le sol et en même temps de se laisser happer par un souci esthétique. En effet, la question de la beauté de ces images n'est pas secondaire, et cela fait partie presque de la recherche et de l'outillage nécessaire pour se rendre sensible aux terrestres autrement.

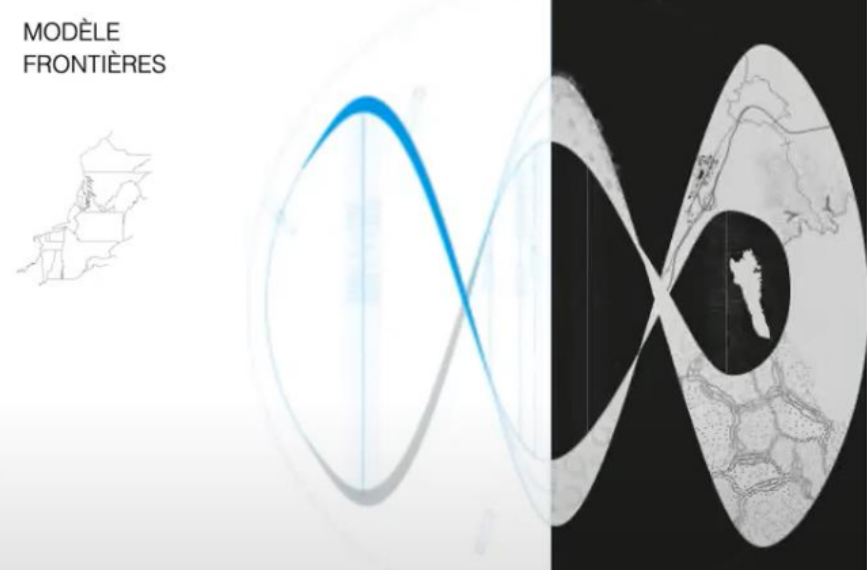

Voici d’autres images tirées du livre mais que je vous présente de manière différente. En effet, vous trouvez à gauche le modèle et à droite la carte entre guillemets. La première reproduit le modèle « frontière » qui traduit une autre manière de proposer l’idée de la frontière, à partir de l’expérience d’Axelle qui a passé beaucoup de temps dans les Pyrénées pour un projet professionnel. D’un côté on a la représentation linéaire historique, mais on avait envie de la représenter différemment, pas comme une ligne de séparation, mais comme une zone. En lisant les anthropologues, les éthologues, les ethnologues, les biologistes, les géologues, tous nos collègues des sciences sociales, on apprend que la frontière est une zone, donc on avait envie de la représenter comme une espèce de ruban. Alors, j'ai proposé à Axelle et Alexandra le ruban de Möbius comme représentation mentale commune et magiquement une semaine plus tard, elles sont arrivées avec cette image. Elles ont travaillé sur cette idée d'un ruban un peu infini et cela leur a permis de faire varier l’épaisseur des frontières, et de réfléchir à des questions d'interaction, de polarisation, de répartition des territoires à l'intérieur de la frontière.

Chiara Rolla : Comment êtes-vous parvenues à saisir et à intégrer les gestes et les mouvements dans les cartes ?

Frédérique Aït-Touati : On a beaucoup travaillé sur la question des mouvements des loups, des usages de ces territoires que Peter Galison appelle la Trading Zone. Cela permettait de capter un certain nombre de sujets.

J'aime bien aussi l'histoire du modèle « espace/temps » parce que cela relève des questions de notation : il permet d’inclure la question de la temporalité dans les cartes, un grand problème pour les urbanistes, qui sont obligés de faire des plans, des projets, qui n'intègrent pas forcément la variabilité des temps dans la ville. On avait ainsi trouvé un moyen de capter cette variabilité et Axelle a proposé d'utiliser les partitions de musique contemporaine et aussi toute la tradition des notations chorégraphiques. Le résultat de ces réflexions sont des figures qui ne sont pas simplement topographiques ou toponymiques, mais relèvent plutôt de la Data Visualisation. En tant qu’architectes urbanistes, elles avaient un problème : comment inclure le temps dans le projet en se servant d'une référence graphique contemporaine, pour inventer une autre manière de raconter l'occupation de différents lieux de la ville qui ont des temporalités différentes. Un quai de gare, un trottoir ou un marché, une école, une rue, une maison privée, n’ont pas les mêmes temporalités.

Elisa Bricco : Ce mélange des disciplines et des approches et aussi ce regard sur la réalité concrète sont très intéressants et captivants. Je suis aussi frappée par la quantité de données que vous avez intégrées, comme celle sur la pollution.

Je voudrais passer maintenant à l'autre grand sujet qui vous occupe, celui de l'activité théâtrale pour la divulgation de contenus scientifiques. Comment s’est produit ce passage à la scène ?

Frédérique Aït-Touati : Vous avez dit divulguer, vous avez dit contenu ? Vous connaissez un peu mon travail et évidemment, pour moi, il ne s'agit pas tellement de divulguer ou de médiatiser ou de vulgariser un contenu qui serait existant, parce que finalement, cela voudrait dire que la scène, l'art, le théâtre, les images viennent après la conceptualisation. On le voit avec Terra Forma où j'ai essayé de montrer à quel point l'image intervient au moment même de la conceptualisation.

Les universitaires ont généralement un rapport à l'image particulier : ils l’utilisent dans un second temps pour illustrer éventuellement leur pensée. En revanche, je suis intéressée au moment où elle est forgée et formée à partir d’autres images. Quand j’ai écrit Contes de la lune, j’ai bien compris que la pensée des savants se développait par le récit et par la fiction. Donc on pourrait dire que c'est la compétence épistémique des images au sens large – graphique, théâtral, scénique, littéraire – qui m'intéresse. Ce petit préalable me permet de faire le lien avec l'étrange théâtre que j’ai fait avec Bruno Latour, où il n’y a jamais l'idée de prendre les théories ou les textes de Latour et de les mettre en scène. Ensemble, nous avons plutôt pris la scène comme un laboratoire et considéré des problèmes qui sont posés par l’actualité. Le théâtre devient l’endroit privilégié pour saisir certains de ces problèmes.

J'ai l'impression qu'il n’y a pas tellement de séparation pour moi entre tout ce que je viens de vous présenter sur Terra Forma et ce que je fais au théâtre. Par exemple, Inside est pour moi une sorte d’introduction à Terra Forma, on pourrait dire une espèce d'entraînement, un prolégomène.

Avec Inside, pour la première fois Bruno Latour a accepté de venir jouer en scène une conférence performance. On avait reçu la proposition de Philippe Quesne, le directeur du théâtre des Amandiers à Nanterre, d'occuper le grand plateau, une des plus grandes scènes de France en termes de taille. Pour moi comme metteur en scène, c'était une proposition extraordinaire. Là-dessus j'ajoute que je ne distingue pas mon statut d'universitaire et celui d'artiste entre guillemets, puisque les distinctions ne m'intéressent pas, mais comme j'ai une compagnie de théâtre je suis bien obligée d'avoir aussi un statut de metteur en scène professionnel, pour avoir le droit de jouer dans les théâtres et d’accéder à des subventions publiques. Donc j'ai une compagnie depuis vingt ans et j'ai proposé à Bruno Latour à la fin des années 2000 de commencer à travailler ensemble sur des pièces sur le climat.

Je ne vais pas refaire l'historique de notre travail ensemble commencé en 2009, mais je vous parlerai de Inside qui concerne la question des représentations de la terre. Inside est composé en deux mouvements, la dramaturgie est très simple : Bruno Latour est à l'intérieur de son PowerPoint. Au début, j'avais une idée scénique très modeste, parce que je ne voulais pas trop le perturber. Je voulais qu'il se sente à l'aise, donc je l’ai laissé jouer son rôle de philosophe pendant une conférence et il ne devait pas jouer comme un acteur. Il était sur scène comme dans une conférence classique avec des projecteurs et des images. Il était positionné derrière un tulle et les images de trente mètres, retravaillées et projetées, devenaient des images scéniques. Ces espèces de textiles transparents permettent de créer des cycloramas qui font toute la scène : on peut jouer avec les échelles, avec l'apparition, la disparition et avec la voix, on jette le son. Tous ces outils merveilleux du théâtre permettent non pas d'aider le spectateur à comprendre une pensée difficile, mais à la pensée difficile de se formuler autrement. Voilà pourquoi Inside et toutes les conférences performances qu'on a faites ensuite avec Bruno, se présentent comme des expériences de pensée. Bruno ne lit pas un texte, il improvise en suivant une espèce de dramaturgie qu'on a composée ensemble.

Toute la première partie de Inside n'est que la déconstruction de nos images du globe classique. Les questions auxquelles on répondait étaient par exemple : pourquoi on est fasciné par la Blue Marble, pourquoi on est fasciné par le lever de terre ? Et quelles sont les limites des représentations classiques de la terre ? Dans la seconde partie, on commence à rentrer à l'intérieur d'autres formes de représentation scientifique, notamment celles de la zone critique. On s’est demandé : comment peut-on imaginer de représenter la terre ? Alexandra Arènes a fait ces dessins avant Terra Forma à partir de ses intuitions, sans aucune donnée spécifique. On est parti du constat qu'on n'a pas d'autres images que celles du globe, que les images de Gaïa manquent. Inside peut paraître assez déceptif pour le public, parce qu’il met en scène le questionnement, la prise de distance des images du globe classique. On montre, par exemple, le point de vue supposé de Sirius. Il est donc évident que Inside se situe dans la préhistoire de la réflexion de Terra Forma.

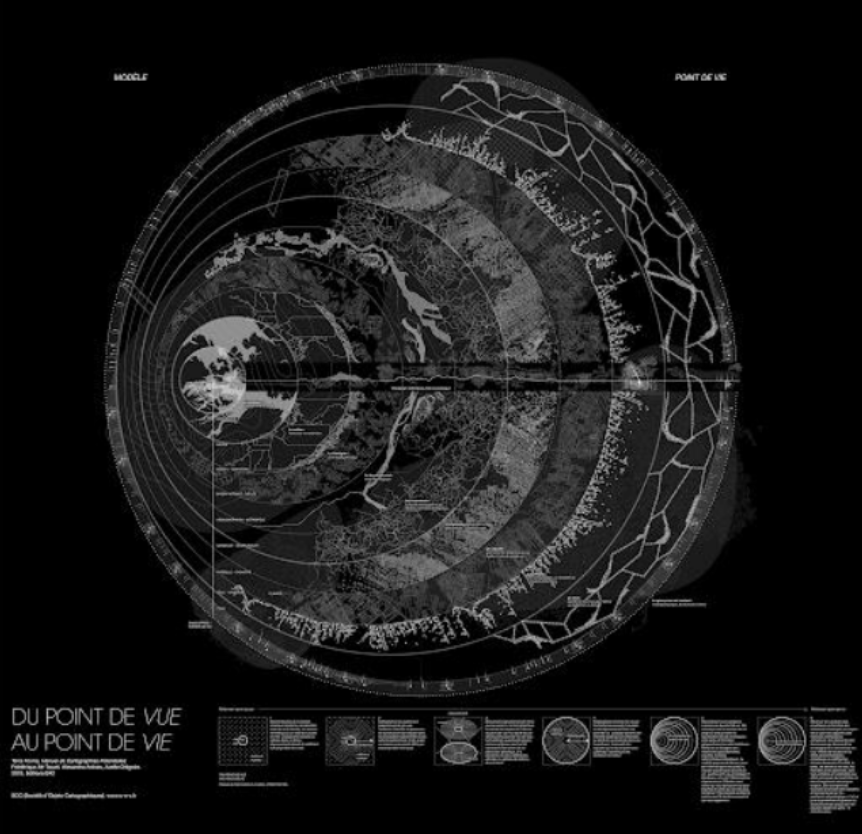

Chiara Rolla : Je trouve crucial dans Terra Forma et dans les conférences performances ce regard positionné à l’intérieur de la Terre. C'est vraiment un changement de point de vue ou mieux de “point de vie”. Est-ce que vous voulez expliquer cette définition que vous avez empruntée à Emanuele Coccia ?

Frédérique Aït-Touati : Pour vous répondre je vous montre cette carte que Frank Lestringant m'avait fait découvrir et qui représente un globe ouvert. Vous avez tout à fait raison de souligner ce lien entre point de vue, point de vie et théâtre, puisqu'on sait bien qu’au théâtre cette question du point de vue est essentielle. On est dans l’héritage de l'histoire de l'art, de la philosophie d'une très longue histoire occidentale de notre manière de regarder, parce qu’il s’agit de la question de la représentation. Dans ce travail très concret avec les scientifiques du système terre, on opère une transformation du regard et du point de vue, en essayant de sortir du regard extérieur qui était imaginaire au XVIIe siècle. C’est le point de vue de Cyrano, de Wilkins, de Godwin. Avant la célèbre image de la Blue Marble, on l’a imaginée.

Mais ce n'est pas simplement cela et vous avez raison de citer Emanuele Coccia et son livre La vie des plantes (2016), puisque c'est à lui qu'on emprunte le troisième modèle que je vous montrerai. Ce modèle correspond au point de vie, un modèle qui essaye d'inverser le rapport entre le fond et l'extérieur. L'univers est à l'intérieur du point de vie et l'extérieur, c'est sa peau. L’idée c'est que chaque point de vie est un corps-perspective. Ce concept magnifiquement développé par Coccia nous permet de recomposer autrement ce qu'on appelle des paysages vivants, c'est-à-dire des paysages qui sont constitués par les vivants et pas par un point de vue extérieur. Encore une fois il s’agit d’un renversement, d’une transformation de nos habitudes cartographiques et de nos habitudes de regard. Avec Inside on dépasse la perspective cartographique avec l'idée que les cartes elles-mêmes sont faites par les vivants, que l'espace n’est pas seulement un contenant mais qu’il est produit par les vivants.

Elisa Bricco : J’aimerais revenir aux performances pour savoir comment les projets se sont développés après Inside.

Frédérique Aït-Touati : Je vous parlerai de Moving Earths pour reprendre la première question sur le XVIIe siècle. Les différentes conférences-performances ont une mise en scène très sobre. Ce sont des dispositifs très explicites, qu'au départ je propose à Bruno Latour, pour faire son expérience de pensée.

Dans Inside, c'était le dispositif du PowerPoint transformé en images cycliques et dans Moving Earths, qui est donc le deuxième volet de la trilogie de ce qu'on appelle maintenant la Trilogie terrestre (2022), c'est le bureau du philosophe en train de faire des hypothèses comme d'habitude. J'avais envie de partager avec un public au théâtre de l'Odéon, ce moment passionnant d'élaboration de la pensée quand on travaillait avec Bruno. À chaque fois il y a quelque chose qui se joue dans la proposition de l'expérience, qui peut aussi ne pas aboutir. La proposition de Moving Earths était : si on faisait l'hypothèse que l'époque dans laquelle nous sommes est aussi révolutionnaire que celle de Galilée ?

J'ai alors proposé à Bruno ce dispositif avec un bureau peint en noir, filmé par une caméra zénithale, sur lequel il pouvait écrire à la craie. Pendant tout le spectacle, il jouait avec ce parallélisme qui est assez fantaisiste du point de vue de l'historiographie, mais du point de vue de la dramaturgie, il est assez amusant. On s’est dit : à gauche, on met la Vie de Galilée de Brecht et, à droite, on pose le livre Le contrat naturel de Michel Serres (2020 [1990]), et on commence la réflexion. Et ainsi de suite on a créé des analogies, des liens apparemment discutables entre le passé et le présent : du côté gauche, on a montré le carnaval de 1632 et les révoltes éclatées à l'annonce de Galilée ; du côté droit, on a mis les manifestations de 2009, lorsque les enfants sont descendus dans la rue dans le monde entier pour protester pour le climat.

Ainsi on a creusé le lien et Bruno a commencé à s'amuser, et c'est là qu'il y a de l'expérimentation et commence l’aventure théâtrale. Nous sommes conscients que cette forme est différente de la conception classique du théâtre, et que l’on peut préférer d’aller voir Tchekhov, mais si on accepte cette définition un peu large, on travaille sur la pensée en train de s'élaborer. On s’appuie donc sur Le Galilée de Brecht, qui est déjà un peu réinterprété. Puis aussi, c'est le Galilée de Biagioli, le Galilée courtisan, revu et corrigé par l'histoire des sciences de ces vingt dernières années, le personnage qui avait des liens compliqués avec les puissants. Et Lovelock ce n’est pas du tout une espèce de génie pur, de héros. C’est quelqu’un qui a travaillé avec les services secrets britanniques et avec les grandes industries polluantes dans les années 70 et 80. On sort ainsi de ces grandes images et on commence à créer des liens intéressants. Ce qui passionnait Bruno dans ce parallèle entre Galilée et Lovelock, c'était que Galilée transforme notre rapport du monde avec un instrument très simple, et le scientifique britannique, avec son hypothèse Gaïa, transforme de la même manière notre rapport au monde. Lovelock avec sa proposition, avec cette espèce de petit gribouillis, comme dit Bruno dans la conférence, qui est le premier schéma qu’il conçoit du système Gaïa, c’est-à-dire cette espèce d'autorégulation thermique, comme un thermostat de la terre avec ses vivants, et c'est la vie « Life », marqué en bleu qui propulse la terre. Moving Earths est une réflexion sur les différentes manières qu'a la terre de tourner : elle tourne avec Galilée et elle tourne encore autrement avec l'enveloppe, mais elle est Moving aussi au sens où elle nous touche, au sens où elle réagit à nos actions. C'est toute cette histoire à la fois ancienne et récente de notre rapport à cette Moving Earth.

J'interviens un peu dans cette histoire, parce que je dis à Bruno qu'il est bien de parler de Lovelock, mais il y a Lynn Margulis aussi qui a été essentielle. Ainsi, j'en fais un personnage dans le spectacle parce que je la trouve passionnante, comme figure de grande scientifique. Dans la très grande salle du théâtre des Amandiers, Bruno regarde l’image de Margulis avec cet effet d'échelle que j'aime bien. Elle est là, –vu qu’on a utilisé des documents de Lynn Margulis au travail –, en train de nous montrer ce qu'elle appelle la « texture » de Gaïa : les filaments des bactéries qui ont fabriqué la fine couche de Gaïa, et qui, au fur et à mesure des milliards d'années, petit à petit, a commencé à prendre de l'épaisseur et est devenue la zone critique, cette fameuse zone critique dont on parle tout le temps.

On a trouvé aussi un magnifique dessin de l'époque de Humboldt, qui est simplement une coupe de la couche terrestre, mais qui pour moi dit quelque chose de cette zone critique fabriquée par les vivants. Dans cette scène de la pièce, Bruno est au travail sur son bureau en train de se débrouiller avec tous ces documents hétérogènes : la vie de Galilée, une pièce de théâtre, des documents, des photos personnelles, des images tirées de l'histoire des sciences, des lettres de Margulis et de Lovelock, et aussi des extraits de films documentaires, et des extraits du film Galilée par Joseph Lozey. Celui-ci est un drôle de document à mettre à côté de tous les autres : c’est un film fait à partir d'une pièce de théâtre à partir d'une figure historique : il y a une espèce de stratification qui m’intéresse beaucoup.

Chiara Rolla : J'ai une toute petite question peut être banale à propos de Moving Earths : pourquoi vous utilisez le pluriel dans le titre ?

Frédérique Aït-Touati : C'est un étrange pluriel effectivement, il y a différentes manières de tourner dont je parlais tout à l'heure : la terre qui tourne de Galilée n'est pas tout à fait la même terre qui tourne de Lovelock, qui n'est pas tout à fait la même terre de l'Anthropocène qui réagit, qui nous émeut et nous terrorise.

Mais Moving Earths se termine par une espèce d'étrange Planétarium politique. C'est une des hypothèses de Bruno et c'est pour ça que j'avais besoin d'un tableau noir et d'une craie. Et c'est aussi quelque chose qu'il a ensuite utilisé dans Où atterrir ? (LATOUR 2017), parce que le théâtre parfois précède les livres, puisqu’il élabore sur scène certaines de ses idées. La fin de Moving Earths, propose l'idée des sept planètes – qui se trouve dans le texte Où atterrir ? – une idée très simple et très étrange aussi qu’on n’habite pas tous sur la même planète. Bruno dessine sept planètes qui se succèdent : la première, c'est la planète de l'ancestralité, la planète archaïque, dont on s’est échappé, dont on a tout fait pour s'échapper, avec d'abord la planète galiléenne qui se met en place grâce à la révolution cosmologique et ensuite la planète globale qui est la planète moderniste. Donc il y a une première ligne de trois planètes avec la flèche du progrès et ensuite cette flèche se courbe et Bruno continue à dessiner ces petites planètes à la craie. Chacune a un petit peu sa forme spécifique et à partir de la planète Anthropocène tout se complique, il y a plusieurs planètes qui partent : il y a une planète Exit, la planète de Elon Musk et compagnie, qui veulent aller –une fois que la terre est bien polluée – ailleurs dans l’espace, et puis il y a la planète Sécurité, celle de tous ceux qui ne peuvent pas aller sur Exit. Et puis il y en a une septième ou huitième qui est la planète terrestre ou Gaïa, celle qu'on essaye de définir en cette espèce de petit dessin très naïf, et qui constitue la dernière scène de Moving Earths. Elle réunit pour moi assez bien ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire une pensée assez expérimentale, prospective, qui ne prétend pas faire une carte politique définitive, mais qui joue avec ces images de la science comme un planétarium et qui, en même temps, dit quelque chose de la puissance de la pensée de Latour, de la manière qu'il avait de nous donner des repères assez simples sur des questions politiques.

Bibliographie

AÏT-TOUATI F., Fictions of the Cosmos. Science and Literature in the Seventeenth Century, The University of Chicago Press, 2011.

— Contes de la Lune. Essai sur la fiction et la science modernes, Paris, Gallimard, 2024, [2011].

AÏT-TOUATI F., ARÈNES A., GRÉGOIRE A., Terra Forma. Manuel de cartographies potentielles, Paris, éd. B42, 2019.

AÏT-TOUATI F., COCCIA E., Le cri de Gaïa. Penser la Terre avec Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2020.

AÏT-TOUATI F., LATOUR B., Trilogie Terrestre (Inside, Moving Earths, Viral), Paris, éd. B42, 2022.

COCCIA E., La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Paris, Rivages, 2016.

LATOUR B., Où atterrir ? Comment s'orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.

SERRES M., Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020 [1990].