La migration légale et illégale dans la bande dessinée francophone : le cas de Comment réussir sa migration clandestine de S. Zerrouki et L’arabe du futur. Tome 1 de R. Sattouf

Table

2. La migration dans la bande dessinée

3. Le traitement des frontières géographiques

4. Le traitement des frontières linguistiques et culturelles

Abstract

Francese | IngleseCet article traite de la manière dont la bande dessinée aborde la thématique de la migration, en explorant les parcours de migrants, qu'ils soient légaux ou clandestins. En tant que médium hybride, la bande dessinée utilise à la fois l’image et le texte pour raconter ces trajectoires transfrontalières, souvent marquées par des difficultés liées aux frontières géographiques, culturelles et linguistiques. Nous allons comparer deux albums : Comment réussir sa migration clandestine de S. Zerrouki et L’arabe du futur, Tome 1 de R. Sattouf. Zerrouki utilise un humour noir pour dénoncer les horreurs vécues par les migrants clandestins, tandis que Sattouf raconte son propre parcours de migrant légal. Nous allons explorer les différences dans le traitement de la migration légale et illégale, en analysant les dessins, les textes, ainsi que la structure narrative des albums, pour comprendre l'impact de ces récits sur la représentation de la migration.

Introduction

La migration est définie comme « un ensemble de déplacements ayant pour effet de transférer la résidence des intéressés d’un certain lieu d’origine ou lieu de départ à un certain lieu de destination ou d’arrivée, la résidence étant le lieu où les individus ont coutume d’habiter » (HENRY, 1981, 105). Elle peut être interne1 ou internationale2. Quand il est interne, ce transfert n’implique pas de grands changements : les migrants internes continuent à parler la même langue et ils possèdent la même culture. Mais quand ils franchissent des frontières internationales, ils se retrouvent parfois confrontés à des barrières linguistiques (BENARAB, 2012 ; HARF et coll., 2012) et culturelles (COHEN-EMERIQUE, 2016 ; CALONNE, 2004).

La bande dessinée a abordé ces trajectoires transfrontalières. Elle le fait de manière percutante par les images et par les textes : « La force narrative de la bande dessinée vient d’une segmentation retenant les étapes les plus significatives d’une vie ou d’une action pour transformer les images et les objets en signes. La bande dessinée est un des arts les plus créatifs et apparaît comme un puissant vecteur pour témoigner des migrations.» (MARIE, 2013, 89).

La bande dessinée a traité la thématique de la migration dès la fin du XIXe siècle (MARIE, s.d.) car les premiers bédéistes du comic strip américain étaient des migrants, à l’instar de Richard Felton Outcault (Yellow Kid) ou Rudolph Dirks (Katzenjammer kids). Sur le plan international, de nombreux auteurs abordent le sujet de la migration, sans être nécessairement des migrants eux-mêmes: nous pouvons citer le cas du Japonais Henry Yoshitaka Kiyama avec son album intitulé The Four Immigrants Manga (1931) ou celui de l’Italien Angelo Agostini cofondateur du magazine O Tico-Tico. Plus récemment, Farid Boudjellal a publié plusieurs BD consacrées au thème de l’immigration (Les Soirées d’Abdullah 1985, Mémé d’Arménie 2002). Pour résumer, de « George McManus à Bilal, en passant par Hugo Pratt, Uderzo et Goscinny, ou plus récemment Zeina Abirached ou Clément Baloup, nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigration au cœur de leur œuvre.» ( PETITJEAN, 2016). S. Zerrouki et R. Sattouf font partie de la génération actuelle de bédéistes, ayant publié au XXIe siècle, qui se sont penchés sur la migration dans quelques-unes de leurs œuvres.

La bande dessinée en traitant la thématique de la migration le fait souvent de manière très contrastée. Les bédéistes abordent le parcours de différents migrants, racontant parfois leur propre parcours migratoire ou celui d’autres personnes, que cela soit dans le cadre d’une migration clandestine, illégale, ou dans le cadre de celle qui se fait de manière légale. Dans les deux cas, les bédéistes racontent les difficultés rencontrées par ces personnages entre deux, voire plusieurs frontières.

S. Zerrouki dans son album dénonce par le biais d’un humour noir, sans complaisance, les horreurs vécues par les migrants clandestins avant et durant les traversées de la méditérrannée en partant de l’Afrique vers ce qu’ils pensent être des terres salvatrices à savoir les pays européens. R. Sattouf décrit quant à lui son parcours personnel de migrant légal de la France vers la Libye et la Syrie. Le rapport à la migration n’est pas le même et de ce fait le traitement ne peut être le même que cela soit sur le plan du rapport au migrant, à la culture de l’autre, à cet autre espace géographique 3.

Comment ces deux bédéistes ont-ils traité ces migrations transfrontalières légale et illégale ? En quoi ont résidé les différences et les convergences ? Le cadre de la migration, qu’il soit légal ou illégal et par delà les différences individuelles entre les auteurs, a-t-il un impact sur la construction de ces récits ?

Pour répondre à ces questions, nous avons organisé notre article autour de quatre axes : les frontières géographique, linguistique, culturelle et la structure narrative des deux albums. Nous y avons étudié les dessins (types de plans utilisés, la représentation des personnages et des lieux, l’analyse de certaines couleurs) et les textes extraits des deux albums en focalisant notre attention principalement sur le discours des personnages. L’analyse de la structure narrative et du parcours migratoire se fera quant à elle dans le but de comprendre l’impact qu’a la thématique du franchissement des différentes frontières sur la construction narrative de ces albums.

1. Présentation du corpus

Riad Sattouf est un auteur de bande dessinée et réalisateur franco-syrien, né en 1978 à Paris. Il se fait connaître dès les années 2000 grâce à ses albums Les Pauvres Aventures de Jérémie (2003-2005), Pascal Brutal (2006-2014), La Vie secrète des jeunes (2007-2012). Il est aussi connu pour les albums intitulés Les Cahiers d’Esther (2016-2024).

Les six tomes de L’Arabe du futur de Riad Sattouf racontent son parcours de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Il a commencé à les dessiner en 2011 suite au déclenchement de la guerre en Syrie et au mouvement migratoire massif de Syriens qui en découla. Profondément touché par leur situation, il a voulu à travers ces albums raconter son parcours en tant que franco-syrien. Dans le premier tome, il relate son vécu en tant qu’enfant issu d’un mariage mixte entre un père syrien et une mère française. Nous nous sommes uniquement intéressée au tome 1, L’Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984), qui raconte sa prime enfance et les déplacements de sa famille de la France vers la Libye et la Syrie. La période décrite s’étend de la fin des années 1970 jusqu’au début des années 1980 (1978-1984). Ce qui nous a poussée à choisir cette partie du récit c’est le fait que cette migration, faite dans un cadre légal4 n’a pas mis en danger la vie de Riad et sa famille ce qui tranche avec la vision beaucoup plus sombre de Zerrouki dans son album.

Salim Zerrouki est né à Alger en 1978. Il a étudié à l'École des Beaux-Arts d'Alger avant de s'installer en Tunisie. En 2011, il débute avec des caricatures quotidiennes publiées en ligne autour du personnage Yahia Boulahia5. En 2014, il publie ses dessins humoristiques TA7RICHA6. Il publie ensuite son premier album intitulé Comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur en 2018. Comment réussir sa migration clandestine publié en 2021 est son deuxième album. Cet album donne une représentation différente de celle de Sattouf car englobant une migration clandestine, violente, inhumaine vécue par des migrants noirs africains lors de leur traversée du désert, de la Libye entre autres et enfin de la Méditerranée. Son album regroupe huit récits, un dossier intitulé ‘Survival kit’, deux planches décrivant des astuces et une affiche publicitaire7. Il s’est appuyé sur les témoignages de migrants et de journalistes8.

Sattouf, à travers le regard d’un jeune enfant, décrit son parcours migratoire en soulignant les différences entre les pays, principalement celles d’ordre socio-culturel : c’est l’enfant qui raconte les événements et son ressenti. Le style de Zerrouki est incisif, cynique, témoignant d’une réalité crue où existe un trafic d’êtres humains source de leurs misères.

2. La migration dans la bande dessinée

La migration est une thématique traitée par la bande dessinée dès ses débuts. Elle est toujours récurrente ces dernières décennies à cause, entre autres, de la crise migratoire que connaît le monde et la catastrophe humanitaire qu’elle représente avec le nombre de migrants décédés rien qu’en tentant de franchir la Méditerranée :

si la question des migrants est de plus en plus abordée dans la BD dès les années 1980, elle l’est déjà avec parcimonie, directement ou indirectement, dès le début du XXe siècle. Car la BD se développe avec les grands mouvements de population, particulièrement ceux de l’Europe vers l’Amérique, dont les États-Unis. Elle entretient dès lors des rapports graphiques et narratifs avec les migrations, les secondes pouvant nourrir la première par l’histoire personnelle de certains auteurs.(MARIE & OLLIVIER, 2013)

Vincent Marie et Gilles Ollivier (2013) relèvent ainsi une différence dans le traitement du migrant en fonction des périodes migratoires. Au sein d’une période allant de 1913 à 2013, ils dégagent quatre phases. Dans la première période (1913-1950), ce sont les parcours individuels des migrants qui sont les plus traités. Dans la seconde période (1950-1960/70), le migrant est utilisé comme figure de l’étranger et est souvent relégué aux seconds rôles. Cela pourrait être expliqué par le « silence des migrants » qui n’avaient pas droit à la parole ou n’osaient pas la prendre comme le souligne Maaroufi (2013). La troisième période (fin des années 1970 jusqu’en 2000) donne plus de profondeur au personnage du migrant qui devient le personnage principal. La quatrième et dernière période (2000-2013) connait un approfondissement de la notion de migration et de sa complexité ainsi qu’un enrichissement de la palette des migrants (des femmes, des sportifs, des sans-papiers, etc.). Ces changements sont en grande partie dûs au fait que, au fur et à mesure, les récits sont pris en charge soit par des migrants soit par des descendants de migrants. Ils sont touchés par cette thématique de manière profonde qui les pousse à en parler et à donner ainsi un peu plus de complexité à la figure du migrant parfois mal/traitée par les médias. C’est ainsi le cas des deux auteurs étudiés qui appartiennent à la quatrième période. Ces périodes complètent les travaux en sociologie et les réflexions sur les différentes vagues et générations de migrants. A. Sayad (1977), par exemple, l’aborde dès ses premières recherches en parlant de trois âges de l’émigration des Algériens en France. Le premier âge renvoie à une émigration temporaire et morcelée qui permet au migrant de gagner de l’argent afin d’aider son village natal. Les séjours étaient courts. Le deuxième âge connaît le passage d’une migration de travail à une migration de peuplement. Les migrants s’installent désormais dans le pays d’accueil. Le lien avec le pays d’origine se distend et peut même être rompu. Certains d’entre eux connaissent des crises identitaires, ne se sentant admis ni en France ni en Algérie. Le troisième et dernier âge selon Sayad concerne ceux qui à leur arrivée sont directement intégrés à une communauté préexistante qui les aide à s’installer. Les migrants ne sont plus majoritairement paysans mais viennent de milieux différents et profitent de formations scolaire et universitaire9. Sayad pose ainsi la question du rapport à la migration quand elle est considérée comme temporaire (sur le court ou long terme) ou définitive donnant lieu à des générations d’enfants partagés voire déchirés entre des parents qui se sentent exclus et eux-mêmes qui veulent être intégrés à la société qui les a vus grandir ou naître. Ces différences de perception peuvent influencer les bédéistes issus des migrations ou désirant en parler en se basant sur les témoignages des migrants qui appartiennent aux trois âges de la migration. Ainsi dans l’album de Sattouf, il s’agit d’une migration multiple et temporaire qui se fait pour des raisons idéologiques : former l’arabe du futur. Dans celui de Zerrouki, les raisons des départs des migrants ne sont pas évoquées (on ne sait pas si c’est pour des raisons économiques ou pour échapper à une guerre par exemple). Néanmoins, ils sont très déterminés à migrer malgré le danger.

Pour G. Ollivier (2011), deux grands axes de récit peuvent se dégager dans la bande dessinée traitant de la migration : la BD (auto)biographique et la BD de reportage. Dans la première catégorie, les auteurs parlent de leur propre vécu en tant que migrant. Certains auteurs racontent le parcours d’autres personnes ayant migré, on parlera dès lors de BD biographique. L’intérêt réside dans le fait que ce type de récit donne une vision plus intime et personnelle de la migration. C’est le cas ainsi pour l’album l’Arabe du futur dans lequel Sattouf raconte, dans un récit rétrospectif à la première personne, son parcours et son évolution dans le cadre d’une migration vers les pays arabes. Mais son angle d’attaque est original dans le sens où, comme l’indique Vincent Brunner (2014) dans son article, il « explore la voie de l’autobiographie orientée et non autocentrée ». Sattouf, interviewé par Brunner, explique ainsi : «Je n’ai pas voulu d’une autobiographie nombriliste qui parlerait de mes ressentis» (BRUNNER, 2014). Il a donc adapté l’autobiographie à ses besoins créatifs en mettant en place un récit construit par le regard de l’enfant qui découvre les choses à sa hauteur d’enfant.

Dans la seconde catégorie du reportage, ce n’est plus le récit du parcours personnel de l’auteur mais de personnages inspirés des parcours de migrants. La bande dessinée de reportage englobe deux aspects. Le premier concerne l’enquête qui précède tout reportage impliquant des lectures et/ou des déplacements sur place. C’est le cas par exemple avec Zerrouki qui a beaucoup lu d’articles et a discuté avec des personnes ayant aidé des migrants. Le second aspect concerne le désir du bédéiste de témoigner d’une réalité qu’il veut dénoncer : « Enfin, avec la BD reportage comme l’élabore Jean-Philippe Stassen dans Les visiteurs de Gibraltar, (XXI, L’information grand format, hiver 2008), la volonté de témoigner de l’actualité rencontre la volonté d’être solidaire dans une humanité commune.» (OLLIVIER, 2011). Zerrouki dénonce ainsi les horreurs et les violences subies par les migrants noirs lorsqu’ils veulent atteindre l’Europe : « Par ces procédés, la bande dessinée transforme les images en un récit graphique durable, capable de rester passionnant bien après les événements qu’il décrit» (MARIE, 2013 : 89). Zerrouki touche de ce fait à l’une

des vocations essentielles de la littérature [qui] est de donner accès à des expériences humaines échappant aux normes du connu dans une société donnée. La littérature migrante n’y échappe pas et cette potentialité la fait précisément muer en littérature exilique. Elle devient patrie des sans-patrie, offrant l’hospitalité à ceux que la loi repousse. Trois fonctions lui reviennent : témoigner quant à la nature des parcours migratoires ; mettre en mots leur part d’indicible ; rendre visible ce que les pouvoirs souhaitent conserver invisible. (A. NOUS, 2018)

Nous allons maintenant passer à l’étude comparative des deux œuvres en focalisant notre attention sur quatre éléments : les frontières géographique, linguistique, culturelle et enfin la construction narrative du parcours migratoire.

3. Le traitement des frontières géographiques

Chez Zerrouki les frontières géographiques sont représentées par deux espaces naturels vastes à savoir la mer (p.12) et le désert (p.45). Les moyens de transports utilisés sont le bateau/barque ou la voiture. Zerrouki décrit aussi la manière avec laquelle se fait cette migration, ce franchissement des frontières, dans plusieurs récits et à chaque fois de manière différente :

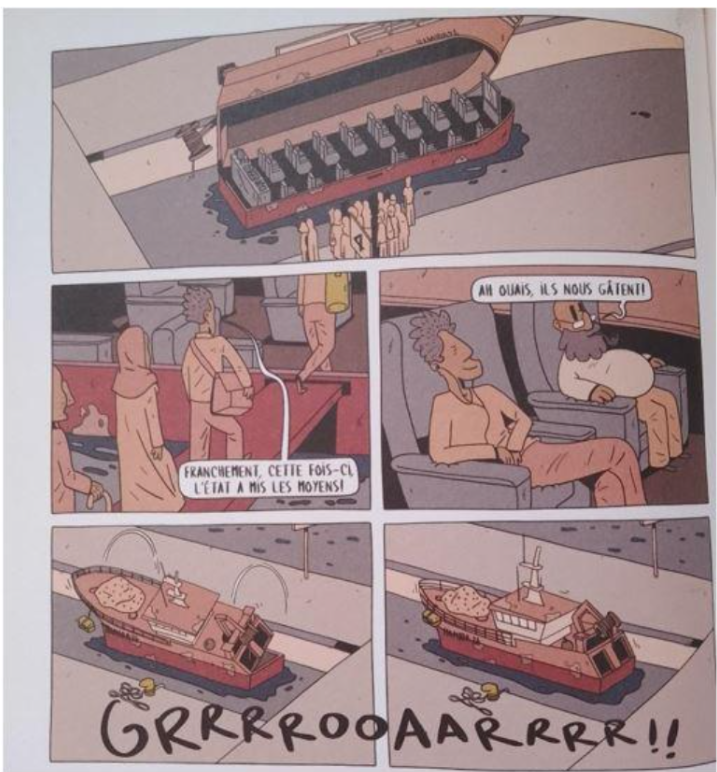

- une migration de luxe (p.56 ; cf. Figure 1) organisée par le gouvernement tunisien qui décide de rentabiliser cette migration illégale en proposant un voyage luxueux dans un chalutier à double fond complètement réaménagé pour que cela soit confortable (sièges passagers confortables, écran télé, table avec du café et des collations) :

- une migration violente (p.44) où les femmes subissent des agressions sexuelles et où les hommes sont roués de coups.

- une migration qui se fait dans le 4e récit dans le cadre de la science-fiction (pp.38-39) par le biais de l’utilisation de la téléportation. Dans cette histoire, l’Italie téléporte un bateau de migrants dans la mer du Nord vers les pays scandinaves, « délocalisant » ainsi le problème : « On n’est pas des barbares ! On a juste délocalisé le problème » (p.38).

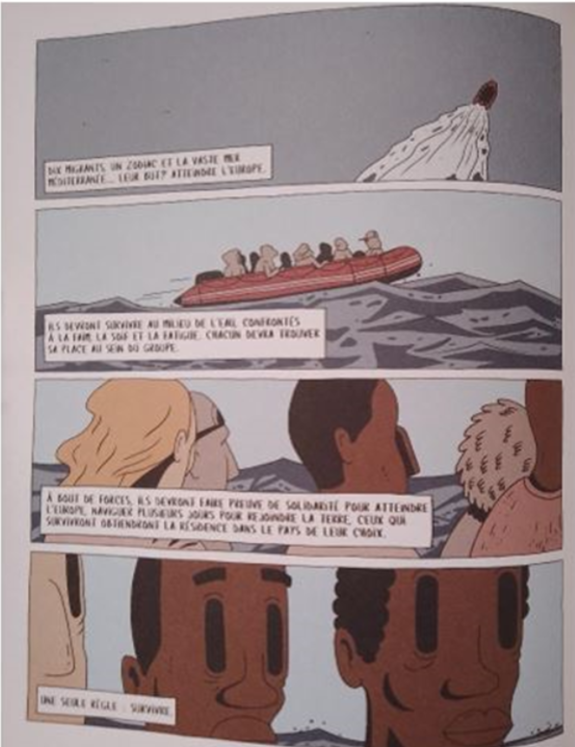

- une migration qui, dans le second récit (p.20-21 et 25), prend la forme de la téléréalité de survie (à l’instar de l’émission Koh Lanta) et dont le titre est The Migrants pour mieux dénoncer le fait que la migration soit filmée mais sans que cela mène à l’aide des migrants. Zerrouki, dans ce récit, a travaillé sur différents éléments pour donner le plus de vraisemblance possible à son récit. D’abord le titre en anglais, qui, en termes de marketing, permet de vendre l’émission sur le plan international. Ensuite la voix off qui introduit l’émission : son discours emprunte la structure de celui déclamé par Denis Brogniart10 :

Dix migrants, un zodiac et la vaste mer Méditerranée... Leur but ? Atteindre l’Europe. Ils devront survivre au milieu de l’eau, confrontés à la faim, la soif et la fatigue. Chacun devra trouver sa place au sein du groupe. A bout de forces, ils devront faire preuve de solidarité pour atteindre l’Europe, naviguer plusieurs jours pour rejoindre la terre, ceux qui survivront obtiendront la résidence dans le pays de leur choix. Une seule règle : survivre. (p.20).

La mise en scène aussi ressemble à celle de Koh Lanta :

Nous avons ainsi, dans la première vignette constituée d’une case rectangulaire, un plan zénithal du canot des migrants qui apparaît sur la droite. Ce type de plan a pour effet d’écraser les personnages et de donner un effet de solitude et de détresse. Zerrouki reprend ainsi cette technique cinématographique et télévisuelle pour garder cette impression de fragilité des personnages et accentuer le sentiment de danger auquel ils sont exposés. La deuxième vignette consiste dans un plan général (Duc, 1982) qui permet d’avoir une première vision des migrants. Les troisième et quatrième vignettes représentent les personnages à travers un gros plan permettant de voir les visages : d’abord de dos puis de face avec des visages émaciés et fatigués (cernes, les os apparents au niveau du visage, etc.). Cette succession entre les plans donne l’impression de zoomer sur les personnages créant un effet dramatique accentuant la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvent.

- une migration par le biais d’un récit fantastique dans la première histoire dans laquelle un migrant s’habitue à boire de l’eau salée tous les jours jusqu’au moment où il mute (p.8) : perte de cheveux, apparition d’ouvertures sur le cou faisant penser à des bronches, les mains deviennent palmées… Ces éléments lui permettent ainsi de survivre et de réussir sa migration mais pour cela il deviendra un monstre, un mutant rejeté par les Humains.

Dans l’Arabe du futur, les frontières géographiques sont d’abord représentées par des couleurs : la France par le bleu (p.51) symbolisant peut-être le froid et l’absence de soleil ; la Libye par la couleur jaune (p.11) symbolisant la présence du soleil ; et la Syrie par une couleur rose (p.72) qui pour l’auteur évoquait la couleur de la terre : « Pour moi, la Libye c’est jaune. La Syrie c’est rose-rouge, à cause de la couleur de la terre. La France, elle, m’évoquait le gris-bleu. Ce sont les couleurs de l’émotion.» (BRUNNER, 2014). Les frontières sont aussi marquées chez Sattouf par les aéroports. Ces derniers apparaissent comme la caractéristique principale définissant la nature légale de cette migration. Alors que les déplacements par avion sont totalement absents de l’œuvre de Zerrouki dans laquelle le bateau est central, suivi par la voiture pour le désert.

4. Le traitement des frontières linguistiques et culturelles

Chez Sattouf, les frontières linguistiques sont indiquées par les passages en arabe qui ne sont pas toujours traduits, impliquant ainsi le lecteur non arabophone dans un bain linguistique inconnu qui crée le dépaysement et le franchissement des frontières. C’est également une façon de confronter le lecteur non arabophone aux difficultés que rencontrent les arabophones en arrivant dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue. Le sens est donc dans ces cas-là déduit par le contexte, même s’il n’est au final bien assimilé que par les lecteurs bilingues.

Zerrouki, quant à lui, écrit un récit autour de l’expression ‘Allah ghaleb’ (p.47) qu’un migrant clandestin noir en Algérie apprend, sous les conseils d’une vieille dame algérienne ne supportant pas qu’il se fasse maltraiter. Cette expression lui permettait de passer pour un Algérien pour ne plus subir le racisme dont il était souvent victime et qui l’empêchait de réunir la somme nécessaire à son voyage pour l’Espagne. A chaque utilisation de cette phrase, il est pris pour un Algérien et les racistes arrêtent dès lors de le maltraiter.

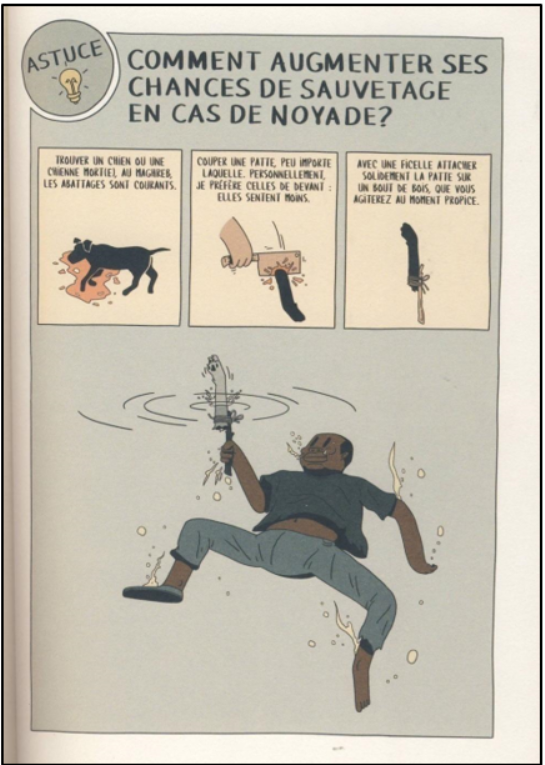

Concernant les frontières culturelles, Zerrouki les représente dans une planche donnant une astuce pour survivre en mer et intitulée : « Comment augmenter ses chances de sauvetage en cas de noyade » (p.57).

Dans ce cette planche, l’auteur décrit différentes étapes afin d’augmenter ses chances d’être sauvé en pleine mer : couper pour cela la patte avant d’un chien mort et l’attacher à un bout de bois qu’il faudra agiter afin d’attirer l’attention des sauveteurs. L’aspect culturel est souligné par le fait que certains Européens privilégient la vie des animaux au détriment de celle des migrants. Zerrouki pastiche ici des fiches astuces qui sont généralement anodines afin de les transformer en un moyen pour dénoncer le fait que l’Europe se préoccupe plus des vies des animaux que de celle des migrants. L’auteur utilise ici l’humour noir (MIMOUNI-MESLEM, 2023) voire acide qui peut être mal interprété, pour tout lecteur qui en ignore les codes mais qui sont nécessaires pour dénoncer de manière forte les injustices et les horreurs subies par les migrants clandestins.

Chez Sattouf, les éléments culturels renvoient à plusieurs catégories (traditions, plats, logement et éducation) et témoignent ainsi du franchissement des frontières :

- les youyous et la joie exprimée, par les Syriens uniquement, lors de l'atterrissage réussi de l’avion suite à des turbulences (p.151) ;

- le père, voulant faire découvrir la culture syrienne à son fils, lui fait goûter le plat makdous (p.83). Riad apprécie alors le mets, contrairement à sa mère. Son père en ressent alors un sentiment de fierté car il y voit la prégnance de l’identité syrienne chez son fils. L’aspect culinaire apparaît comme un héritage social et paternel, constituant une partie de l’identité socioculturelle de Riad ;

- la culture française dans la campagne (p.54) où Sattouf reproduit l’habitat d’une vieille dame en Bretagne : le sol était en terre battue, le lit sur lequel était posé un édredon géant, sans eau ni électricité ce qui avait surpris Riad.

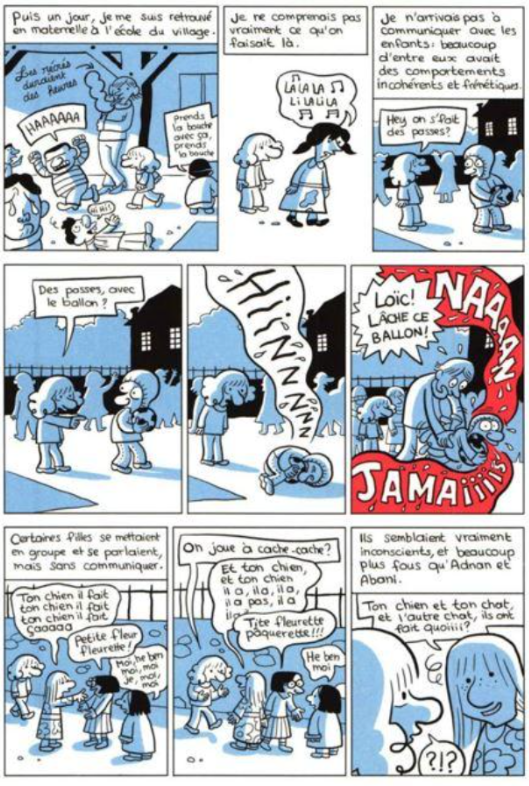

- les différences en termes d’éducation entre enfants français et syriens (p.56). Ce thème de l’éducation est cher à Sattouf :

Ce qui m’intéressait, comme dans toutes mes BD, c’était le rapport à l’éducation. (…)Pour moi, les petits gamins en France c’étaient pas vraiment les mêmes qu’en Syrie. Ils se roulaient par terre, c’était difficile de communiquer avec eux et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça… C'étaient encore des bébés. En Syrie, les enfants que je connaissais, c'était déjà des petits adultes. (BRUNNER, 2014).

Sattouf l’exprime très bien à deux moments du récit. Le premier renvoie à la période où il est intégré temporairement à une maternelle en France : « Je n’arrivais pas à communiquer avec les enfants : beaucoup d’entre eux avaient des comportements incohérents et frénétiques » (p.56). Ceci fait régresser Riad. Avant la maternelle, il s’exprimait bien et dessinait très bien pour son âge et après son passage à la maternelle son niveau de communication baisse et il ne fait plus que des gribouillis. La figure 4 (p.56) montre les types de comportements qui perturbaient Riad : ils étaient très possessifs avec leurs affaires et hurlaient quand l’enseignant essayait de les leur enlever (« NAAAAN JAMAIIIIS») ; des dialogues incohérents entre les petites filles qui ne permettent pas de réelle communication (cf. les trois dernières cases), elles ne répondent d’ailleurs pas aux questions que leur pose Riad.

Le second moment est celui où il est confronté à ses cousins en Syrie : quand il rejoint la Syrie avec sa famille, il rencontre pour la première fois ses cousins. La première chose qu’il les voit faire en guise de jeu, c’est se bagarrer. C’est ce qui avait fasciné Riad : « Bien qu’ayant eu très mal, j’avais quand même envie d’y retourner ! J’étais attiré, aimanté par la violence !» (p.78). Loin d’être surprotégés comme l’étaient les enfants français, ceux-ci se préparaient déjà à être des adultes. Dans les deux cultures, les enfants étaient aimés et calinés mais là où l’éducation française avait tendance à surprotéger, prolongeant ainsi l’enfance, l’éducation syrienne préparait les enfants à la dure réalité de l’âge adulte : « “Kids in France seem eddim to me,” he says. “They were overprotected, excluded from confronting reality. The children in Syria and Libya were left to their own devices and were far more autonomous. There was a great difference in maturity.”»11 (R. SATTOUF dans Snaije, 2015).

5. Structure narrative du parcours migratoire

Dans les récits migrants, trois temps forts rythment généralement les récits : le départ, le voyage et l’arrivée. Étudier ces deux albums implique de

montrer la place qu’occupent ces différents moments dans l’imaginaire des auteurs et a fortiori dans l’imaginaire collectif. L’imaginaire aquatique pour le trajet, le contrôle de police pour la légalité et l’intégration sont les moments métonymiques des migrations révélés par les planches. Mais leurs traitements peuvent être différents selon les auteurs, dont le point de vue évolue en fonction du contexte spatio-temporel. (MARIE & OLLIVIER, 2013 : 9).

Le phénomène migratoire, sous ses différentes formes, doit être étudié « à partir d’espaces particuliers définis par rapport à une installation plus ou moins longue : les espaces de départ, les espaces d’arrivée, les espaces de transit… autant de points qui ponctuent le déplacement.» (BOYER, 2010).

Chez Zerrouki, les huit récits constituant son album contiennent une, deux ou ces trois phases de la narration du récit de migration :

Récits12 | Départ | Voyage/transit | Arrivée |

Récit n°1 (pp.5-17) | + | + | + |

Récit n°2 (pp.19-25) | - | + | - |

Récit n°3 (pp.27-31) | + | - | - |

Récit n°4 (pp.33-39) | - | + | + |

Récit n°5 (pp.41-48) | + | + | + |

Récit n°6 (pp.51-56) | + | - | - |

Récit n° 7 (pp.59-65) | - | + | - |

Récit n°8 (pp.73-87) | - | + | - |

Tableau : Les trois phases du récit migratoire dans l’album de S. Zerrouki

Concernant la phase du départ, quatre récits, sur les huit constituant cet album, la traitent. Cinq récits décrivent la phase du ‘voyage’ et trois récits contiennent la phase ‘arrivée’. Les récits qui ne traitent qu’un seul temps du récit migratoire, le font pour focaliser l’attention du lecteur sur les difficultés inhérentes à chaque phase. Par exemple, dans le récit du trafic d’organes (récit n°3), ils ne quittent même pas leur pays, l’auteur ne traite ici que les prémisses de la phase de départ : anticipation, paiement et mort. Dans d’autres récits, seule la phase du voyage est décrite mettant ainsi au centre des récits les dangers (la noyade, la capture pour être vendu comme esclave…) auxquels sont confrontés les migrants.

Enfin, trois récits seulement traitent de l’arrivée des migrants dans le pays désiré. Le fait qu’il n’y ait que trois récits sur les huit qui abordent cette phase finale permet à Zerrouki d’accentuer la nature tragique de la migration clandestine : malgré les souffrances et les sacrifices consentis, ils ne réussissent pas à migrer. Cet aspect devient ainsi un facteur de dramatisation du récit.

Sattouf reproduit, quant à lui, les trois étapes à chaque déplacement : départ de France, voyage par avion et arrivée en Libye ou en Syrie et inversement. Le voyage se fait en sécurité avec peu de stress et rapidement, cette phase prend dès lors très peu de place dans son récit. Alors que chez Zerrouki le voyage (traversée du désert ou de la mer) est la phase la plus longue, la plus dangereuse et la mieux décrite : noyade en Méditerranée, agressions dans le désert, séquestration, meurtres… C’est la phase de tous les dangers, de toutes les peurs et désespoirs.

Felici (2014) ajoute aux trois temps du récit de migration l’étape de l’installation du migrant dans le pays d’accueil. Cette étape, qui est énormément abordée chez Sattouf, ne l’est à aucun moment par Zerrouki. Sattouf développe assez peu les étapes du départ et du voyage, il est beaucoup plus intéressé par l’installation et les échanges culturels qu’elle implique. Il traite ainsi en détail les chocs culturels auxquels Riad est confronté en comparant la culture française aux cultures libyenne et syrienne. On voit ainsi que le traitement narratif varie aussi en fonction du fait que la migration soit légale ou clandestine : chez les migrants clandestins l’étape du voyage est centrale et difficile à cause des dangers qu’elle recèle ; chez les migrants légaux, c’est l’installation qui peut poser problème car ils rencontrent assez peu de difficultés avant.

Conclusion

Le traitement de la migration légale et illégale via le franchissement de frontières géographique, linguistique et culturelle varie entre R. Sattouf et S. Zerrouki dans ces deux albums. C’est ce que nous avons pu observer lors de cette analyse comparative de ces deux œuvres de Zerrouki et Sattouf. Le franchissement de l’espace géographique chez Zerrouki se fait par les voies maritime et désertique là où il est aérien chez Sattouf. L’avion devient le symbole d’une migration légale et sûre là où le bateau par exemple sera celui de tous les dangers rencontrés par le migrant clandestin. Sur le plan linguistique, le franchissement des frontières apparaît à travers l’utilisation de différentes langues, en l’occurrence l’arabe et le français. La barrière linguistique devient un facteur qui isole voire exclut le migrant d’une nouvelle réalité appartenant au pays d’accueil ou de transit. L’aspect culturel de la migration est abordé par Sattouf comme élément de comparaison entre la culture française et les cultures libyenne et syrienne. Les trois cultures étant à chaque fois comparées l’une à l’autre sous le regard de Riad enfant, tantôt fasciné ou choqué. Chez Zerrouki, l’aspect culturel n’est utilisé que pour critiquer les facteurs qui rendent la migration difficile et inhumaine. Enfin, les étapes (départ, voyage, arrivée et installation) de la construction narrative des récits de migrations sont reprises de différentes manières chez les deux auteurs. Sattouf les reprend toutes dans son album mais c’est l’étape de l’installation qui prend le plus de place étant celle qui permet cette confrontation et cette rencontre interculturelle. Zerrouki n’aborde pas toutes ces étapes dans ses huit récits qu’il adapte en fonction des dangers qu’il veut dénoncer. C’est ainsi la phase du voyage qui est la plus traitée puisqu’elle est celle de tous les dangers, de toutes les horreurs. L’arrivée n’est décrite que dans trois récits accentuant de ce fait le côté tragique de la migration clandestine.

Le rapport à la migration ne peut que différer dès le moment où les personnages migrants subissent le voyage ou en profitent. Les enjeux sont radicalement différents puisque le clandestin risque sa vie à toutes les étapes, alors que le migrant légal profite et enrichit sa vie que ce soit lors du voyage, à l’arrivée ou durant le séjour même s’il peut rencontrer quelques difficultés d’adaptation. Il serait ainsi intéressant de se pencher sur d’autres bandes dessinées qui traitent de migrations clandestine ou légale afin de voir si ces éléments différentiels sont reproduits et comment ils le sont.

Bibliographie

Monographies

DUC B., L’art de la BD – Tome 1 – Du scénario à la réalisation, Glénat, 1982.

HENRY L., Dictionnaire démographique multilingue : volume français, Ordina, Liège, 1981.

SATTOUF R., L’Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-2011), Allary Editions, 2014.

ZERROUKI S., Comment réussir sa migration clandestine, Editions Encre de nuit, 2021.

Articles parus dans des revues

BENARAB A., « Migration : langue, identité et pouvoir », in Pensée plurielle, n° 29(1), 143-148, 2012. https://doi.org/10.3917/pp.029.0143, consulté le 17.11.2024.

BOYER F., « Observer et décrire le sujet-migrant en mouvement », in Cahiers de géographie du Québec, 54(153), 445–458, 2010. https://doi.org/10.7202/1005604ar, consulté le 30.06.2024.

CALONNE S., « Conflits entre identité et travail chez les femmes immigrées », in Empan, no53(1), 27-32, 2004. https://doi.org/10.3917/empa.053.0027, consulté le 17.11.2024.

COHEN-EMERIQUE M., « Le choc culturel : révélateur des difficultés des travailleurs sociaux intervenant en milieu de migrants et réfugiés », in Les Politiques Sociales, n° 3-4(2), 76-87, 2016, disponible en ligne : https://doi.org/10.3917/lps.163.0076, consulté le 17.11.2024.

FELICI I., « L’émigré ce héros: Les étapes du parcours migratoire dans les récits d’émigration », in GHIDINA J.-I., VIOLLE N., Récits de migration en quête de nouveaux regards, Presses universitaires Blaise Pascal, pp.19-27, 2014, disponible en ligne : hal-03056802, consulté le 30.06.2024.

HARF A., SKANDRANI S., SIBEONI J., REVAH-LEVY A. et MORO M., « L'enfant adopté à l'étranger, entre langue maternelle et langue d'adoption », in La psychiatrie de l'enfant, Vol. 55(1), 315-338, 2012. https://doi.org/10.3917/psye.551.0315, consulté le 16.11.2024.

LORCERIE F., « A propos du modèle des « Trois âges de l’émigration algérienne en France », in Sidi Mohammed MOHAMMEDI, coord.

Abdelmalek Sayad, Migrations et mondialisation

, Oran, éd. CRASC, 295-312, 2014.

MAAROUFI S., « Le silence d’une génération à une autre : une étude psycho-éducative sur les immigrés et leurs enfants en France », in INSANIYAT / إنسانيات [En ligne], 59 | 2013, mis en ligne le 31 janvier 2016 URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/13871 ;

DOI :https://doi.org/10.4000/insaniyat.13871, consulté le 15.07.2024.

MIMOUNI-MESLEM L.D., « La migration dans la bande dessinée algérienne Comment réussir sa migration clandestine de S. Zerrouki : l’humour noir comme ultime moyen de dénonciation », in AL-MUKHATABAT, issue 45/january-mars 2023, pp.105-122, disponible en ligne :

https://www.academia.edu/92644070/AL_MUKHATABAT_ISSUE_45_JANUARY_MARS_2023, consulté le 12.05.2024.

SAYAD A., « Les trois âges de l’émigration algérienne en France » (1977), Actes de la recherche en sciences sociales, repris dans A. SAYAD, La Doule absence, Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, pp.53-98, 1999.

Ressources en ligne

BRUNNER V., SATTOUF R., « La mémoire vive de L’Arabe du futur », disponible en ligne : https://www.slate.fr/story/87757/riad-sattouf-bd-arabe-futur (2014), consulté le 30.06.2024.

MARIE V., « Migrants », disponible en ligne : https://www.scribbr.fr/uncategorized-fr/citer-sources-internet/ (s.d.), consulté le 20.11.2024.

MARIE V. & OLLIVIER G., « Bande dessinée et immigration : une histoire de contacts », in MARIE V. et OLLIVIER G. (dir.), Albums. Des histoires dessinées entre ici et ailleurs. Bande dessinée et immigration 1913-2013, catalogue d’exposition, Musée de l’immigration/Futuropolis, pp. 6-10, disponible en ligne : https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/intro_catalogue_albums.pdf(2013), consulté le 30/06/2024.

MARIE V., « Quand la bande dessinée témoigne des migrations : entre autobiographie et reportage », in MARIE V. et OLLIVIER G. (dir.), Albums. Des histoires dessinées entre ici et ailleurs. Bande dessinée et immigration 1913-2013, catalogue d’exposition, Musée de l’immigration/Futuropolis, pp. 82-89, disponible en ligne : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/article_catalogue_albums.pdf&ved=2ahUKEwjOj7Pe94KHAxWcTKQEHb_DAAMQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1wZT994GjLrQmEA96precL (2013), consulté le 30.06.2024.

NOUS A., « Littérature, exil et migration », in Hommes & migrations [Online], 1320 | 2018, Online since 01 January 2018, connection on 05 November 2022, disponible en ligne : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/4091;

DOI: https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.4091, consulté le 30.06.2024.

OLLIVIER G., « L’immigration dans la BD française », in Hommes & migrations [En ligne], 1294 | 2011, mis en ligne le 29 mai 2013, disponible en ligne : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/586 ;

DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.586(2011), consulté le 30.06.2024.

ORGANISATION INTERNATIONALES POUR LES MIGRATIONS (OIM), « Termes clés de la migration », disponible en ligne : https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration, consulté le 22.11.2024.

PETITJEAN M., « Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) », in Hommes & migrations [en ligne], 1311 | 2015,

http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3337;

DOI: https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3337 (09.02.2016), consulté le 20.11.2024.

SNAIJE O., « Riad Sattouf draws on multicultural past for The Arab of the Future », in The Guardian, disponible en ligne : https://www.theguardian.com/books/2015/oct/28/riad-sattouf-draws-on-his-own-multicultural-past-for-the-arab-of-the-future-books(2015), consulté le 30.06.2024.

Note

↑ 1 La migration interne est définie comme : « Mouvement de personnes à l’intérieur d’un État aux fins d’y établir une nouvelle résidence, temporaire ou permanente.»(L’organisation Internationale pour les Migrations, https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration).

↑ 2 La migration internationale est définie comme : « Mouvement de personnes qui quittent leur lieu de résidence habituelle pour se rendre dans un pays dont elles n’ont pas la nationalité, franchissant par conséquent une frontière internationale.» (L’organisation Internationale pour les Migrations, https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration).

↑ 3 Nous reprenons ici les définitions de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des termes de migrants en situation régulière et irrégulière pour différencier la migration légale et illégale caractérisant notre corpus. Un migrant en situation régulière est une « personne qui franchit ou a franchi une frontière internationale et est autorisée à entrer ou à séjourner dans un État conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels il est partie.» Le migrant en situation irrégulière est une personne « qui franchit ou a franchi une frontière internationale sans autorisation d’entrée ou de séjour dans le pays en application de sa législation ou d’accords internationaux dont il est partie.»

↑ 4 Le père de Sattouf avait, à chaque migration, un contrat en tant qu’enseignant qui lui permettait d’obtenir les documents nécessaires à l’entrée en Libye. Concernant la Syrie, étant citoyen syrien, il pouvait y accéder sans avoir besoin d’une autorisation d’entrée dans le territoire.

↑ 5 A consulter sur le lien suivant : https://www.facebook.com/YahiaBoulahia

↑ 6 A consulter sur le lien suivant : https://www.facebook.com/Ta7richas

↑ 7 Dans cette affiche (p.49), il vante les mérites d’un produit appelé ‘Juliette’ qui permet aux migrants clandestins d’arrêter les battements de leur cœur durant quarante heures, le temps de passer la douane.

↑ 8 Un QR-code est mis à la disposition des lecteurs par l’éditeur en page 89, les renvoyant aux articles de presse qui ont inspiré les différents récits de l’album de Zerrouki.

↑ 9 Consulter, pour plus de détails sur ces trois âges, les tableaux élaborés par F. Lorcerie (2014 : 311-312).

↑ 10 Présentateur de l’émission Koh Lanta.

↑ 11 Notre traduction : « "Les enfants en France me paraissaient faibles", explique-t-il. "Ils étaient surprotégés, exclus de la confrontation avec la réalité. Les enfants de Syrie et de Libye étaient livrés à eux-mêmes et beaucoup plus autonomes. Il y avait une grande différence de maturité.”».

↑ 12 Les récits n’ayant pas de titre dans l’album, nous avons choisi de les numéroter de 1 à 8.