La mise en page des frontières du lisible en France dans les années 70

En France, au cours des années 60, le style de la ligne claire prédomine dans le champ de la bande dessinée française. Cette école graphique s’est notamment imposée par le succès considérable de la série des Aventures de Tintin puis de la revue éponyme qui permit l’émergence de nombreux émules. Ce style canonique incarne un modèle esthétique que Philippe Marion a décrit comme un idéal de transparence de la trace graphique en vue d’assurer une narration fluide et intuitive (MARION P. 1993). En effet, Hergé n’a eu de cesse de concevoir ses images de manière à ce que leur lisibilité s’épuise rapidement, que le regard du lecteur glisse d’une case à l’autre afin de générer un courant de lecture. Devant une page de Tintin, nous ne regardons plus tant des dessins que des espaces organisés qui délivrent instantanément une portion de récit. En ce sens, l’image est chargée d’une efficacité qui ne laisse pas de place au doute : elle doit être évidente, univoque, éclatante de limpidité.

Pour Jan Baetens et Hilde Van Gelder, l’esthétique de la ligne claire ne se résume pas à un style graphique mais s’étend aussi à l’articulation des cases entre elles, autrement dit elle se déploie également au niveau de la mise en page. Ils développent en affirmant que la mise en page, c’est-à-dire le dessin et l’organisation spatiale des cases dans la page, contribue pleinement à renforcer la lisibilité de l’image : « la clarté du dessin tout comme la régularité modulée de la mise en page aident à orienter le regard vers la progression et le rythme narratifs » (BAETENS J. et VAN GELDER H. 2007 : 184). Et concluent que « si une vignette de Tintin est immédiatement lisible, c’est […] aussi parce que n’importe quelle case prend place dans un système qui régit de manière transparente le passage d’une image à l’autre » (BAETENS J. et VAN GELDER H. 2007 : 183). La précipitation de l’œil d’une case vers l’autre se jouerait donc aussi bien dans l’image elle-même que dans la disposition de tous les cadres présents dans la planche. La performativité de la ligne claire serait donc assurée par la transparence de l’image mais aussi par celle du dispositif graphique qui les présente, mis au service de la narration, dont nous avons ailleurs (ANDRIEU DE LEVIS J-C. 2019) observé les qualités que nous résumons ici :

- - régularité d’un cadre mince et uniforme

- régularité de l’espace inter-iconique

- orthogonalité des vignettes.

Fin connaisseur de la mise en page et du travail d’Hergé, Benoît Peeters déclarait justement que, dans les albums du dessinateur, « la case et la planche ne sont plus des éléments autonomes ; elles sont soumises à un récit qu’elles ont pour principale fonction de servir. La taille des images, leur disposition, l’allure générale de la page, tout doit venir appuyer la narration » (PEETERS B. 2010 : 62). La mise en page constituerait donc un appareil structurant essentiel à la transmission d’une histoire dont la transparence garantirait son efficacité. Mais à force de l’envisager seulement comme un système uniforme inféodé au récit, ne risque-t-on pas de réduire le potentiel expressif de la mise en page ?

Or, l’orée des années 70 voit justement s’opérer en France « une mise en cause très violente de la narration et du graphisme traditionnels » dans la bande dessinée (BAETENS J. 2006 : 8). De nombreuses autrices et de nombreux auteurs de bande dessinée commencent à envisager la page, et par extension la double page, non plus comme une partition normée par des cases orthogonales et parfaitement alignées mais comme un espace au sein duquel chaque objet graphique (dont les vignettes) se réinvente et se trouve investi de qualités esthétiques. Une véritable ouverture expressive de la mise en page s’impose alors autant comme une volonté de dissidence face à une pratique dite classique que comme un effet de style original qui permet de repenser l’expérience de lecture.

Ces innovations formelles prennent place au sein de nombreuses publications, aussi bien au sein de publications underground que dans le secteur de la jeunesse (voir par exemple BOYER L. 2022) : de fait, les auteurs et les autrices naviguent fréquemment d’une revue à l’autre et apportent leur singularité tout en l’adaptant à l’identité éditoriale du support qui les accueillent. Face à ce foisonnement, nous avons concentré notre attention sur quelques publications de bande dessinée plutôt destinées à un lectorat adulte afin de réaliser une typologie des procédés stylistiques qui pourrait s’appliquer à d’autres productions de l’époque. Notons également que ces expériences s’ancrent dans un contexte d’effervescence artistique largement nourrie de la contre-culture et de l’univers psychédélique alors très en vogues : de nombreuses créations qui explorent les limites du lisible sont souvent placées sous le signe de l’esthétique psychédélique qui prend ses sources aux États-Unis mais qui a irrigué tout un pan de la création française.

Nous proposons donc de présenter quelques systèmes créatifs développés au cours de cette période afin d’examiner comment, d’un idéal de lisibilité, la mise en page s’est imposée dans toute sa visualité et de la transitivité a atteint l’opacité pour devenir un véritable enjeu énonciatif et poétique. Nous allons voir comment, en quelques années seulement, des dessinateurs ont tour à tour cherché à capter le regard, à désorienter le regard puis finalement à tromper le regard, pour mieux le happer.

1 Capter le regard

1.1 Iconisation des cadres

Un truc me gêne vachement : les pages éclatées, les cases triangulaires ou enjolivées, ou pas de case du tout. C’est un peu esthétisant, c’est illisible. (Frank, cité dans FRÉMION Y. 1982 : 94)

Dans le parcours que nous proposons de suivre, une des premières manifestations d’expérimentations graphiques autour de la mise en page vise, non pas à contrarier son rôle de système énonciatif, mais au contraire à incarner par de multiples déformations les divers enjeux narratifs de la planche. Ainsi, au contraire de ce qu’affirme le dessinateur Frank, héritier de la ligne claire, toute expérimentation ne vient pas nécessairement à l’encontre de la lisibilité. Simplement, la mise en page se mesure moins à sa performativité narrative qu’à ses qualités rythmiques et plastiques.

Prenons l’exemple de Georges Pichard qui accompagne l’érotisme de son interprétation de l’Odyssée par des ondulations sensuelles de la mise en page (LOB J. et PICHARD G. 1974 ; série parue dans Charlie mensuel à partir de 1969). En effet, avant même que le lecteur ne découvre le contenu des vignettes, le dessinateur annonce visuellement l’approche voluptueuse de l’adaptation de ce récit mythique. Les cases gondolent, les lignes serpentent et empruntent une suave musicalité où les bordures s’épousent lascivement. Les variations d’épaisseur du trait accentuent encore la séduction optique de ces cadres en installant une plasticité fragile et magnétique. Les formes des cadres témoignent de l’influence esthétique de l’Art nouveau dont les posters, pour le moins suggestifs, étaient fortement imprégnés d’érotisme (WOOD G. 2000). Le dessinateur accentue ainsi la volupté des périples langoureux de cet apollon d’Ulysse. Pichard continue de développer cette approche avec Paulette (WOLINSKI G. et PICHARD G. 1971 ; série parue dans Charlie mensuel à partir de 1970), et les vignettes permettent parfois de porter un regard ironique sur les représentations qu’elles contiennent, de créer une dissonance entre la connotation des cadres et les images qu’ils entourent et d’installer ainsi un humour de second degré proprement visuel. Dans la séquence qui conclut cette folle aventure, le dessinateur déjoue la tragédie de la scène (mort du protagoniste) en rappelant, par le truchement de la mise en page, l’hédonisme de la série. La composition renforce ainsi la narration en ajoutant une couche d’énonciation.

De même, de nombreuses planches de Kris Kool (1970), album pop de Philip Caza paru en 1970, sont parcourues de cases rondes, ou arrondies. La vélocité de ces organisations circulaires retranscrit particulièrement bien l’ambiance psychédélique du récit, comme si les altérations de conscience du protagoniste affectaient l’orthogonalité des cases : les troubles psychiques se lisent à travers l’évasement excessif de l’architecture rectiligne traditionnelle. La mise en page incarne ici de manière sensible les fluctuations émotionnelles et phénoménologiques du personnage.

Les cadres peuvent aussi recouvrer une certaine autonomie par rapport au récit et ne plus rigoureusement suivre les inflexions dramatiques de la case : la dynamique plastique des vignettes prévaut alors sur la fluidité narrative de leur organisation. C’est par exemple le cas lorsque les cadres rectilignes rompent avec le parallélisme classique et escamotent arbitrairement des portions de cases, esquissant d’étranges signes par des jeux de pleins et de vides indépendants des images. L’insolite tracé des vignettes dessine alors des configurations mystérieuses qui interrogent quant à leur potentiel figuratif. Ces aspérités intriguent le regard à la recherche d’obscures significations.

Les dessinateurs intègrent ainsi le potentiel plastique et énonciatif de la composition et se prêtent à des expérimentations qui amènent les cases à faire dessin et à capter le regard. On assiste ainsi à une forme d’iconisation de la mise en page.

1.2 Iconisation de l’espace intericonique

ce n’est pas dans l’ellipse seulement que quelque chose se passe, mais dans ce moment d’absence de visibilité […], qui correspond spatialement à l’espace inter-iconique. (ROBERT P. 2018 : 153)

Si les dessinateurs élaborent des compositions détonantes, le tracé des vignettes demeure relativement discret. Mais il est également possible d’investir cet espace et en affirmant son empreinte graphique, voire introduire une graphiation divergente et opérer une dissociation stylistique entre les cadres et la figuration, jusqu’à entrer en conflit et perturber la lisibilité des images. Mais en faisant dessin avec les lignes de contours, les auteurs empiètent sur le blanc qui sépare les images jusqu’à ce que les bords se touchent et se soudent entre eux. La perturbation ou l’obstruction de l’espace intericonique saborde singulièrement plus le processus de lecture que les diverses manipulations géométriques des cadres. Car pour de nombreux chercheurs, la gouttière est un lieu de virtualisation fictionnelle, l’espace où le récit se met en marche, où la séquence se déploie véritablement, où l’imagination du lecteur travaille pour créer les liens entre les images (voir par exemple MC Cloud S. 2008 :74). Pascal Robert ajoute même que sa virginité constitue la condition de son déploiement (ROBERT P. 2018 : 153). Son investissement graphique devient dès lors source de difficultés de lecture.

De manière évidente, ces expériences conduisent à une matérialisation de l’espace inter-iconique qui se meut en représentations figuratives : les gouttières deviennent de « vraies » gouttières ou autres motifs correspondants au récit. Les décors végétaux sont les plus régulièrement utilisés car, serpentant et s’enchevêtrant, ils dessinent « naturellement » des surfaces qui accueillent les images. Un arbre se déploie, son tronc se situe au pied de la page et les différentes actions du récit se lisent dans les entretoisements des branches (chez Bochaton par exemple dans « L’Empire végétal », Pilote, n° 675, 12/10/1972, page 35). Le réalisme graphique de ces séparations exhibe généralement la planéité des dessins et perturbe l’illusion fictionnelle : un réel plus réel que les images les chevauche et engendre une distinction dimensionnelle qui hiérarchise les deux figurations et intercepte le regard. Dans l’exemple que nous citons, les branches, souvent travaillées pour leur conférer un rendu le plus mimétique possible, attirent plus le regard que les images qu’elles entourent. Chaque franchissement de case devient presque un saut de haie visuelle. Proche de ce genre d’expérience, le dessinateur Brandin perturbe l’espace intericonique dans La saga de Delicielmel (Pilote n°636, 13 janvier 1972), en matérialisant les cadres de ses vignettes et en les émaillant de diverses échancrures, saillies, ou motifs internes qui composent des éléments graphiques presque aussi importants que les images qu’ils encerclent. Ils imposent un rythme prégnant dans la page et leurs sinuosités ou leurs ondulations détournent le regard de la case, comme si deux récits se superposaient l’un sur l’autre, celui de l’histoire, et celui du mouvement des cadres.

Philippe Druillet, bien connu pour ses compositions monumentales, obstrue parfois l’espace intericonique avec des motifs abstraits ou figuratifs qui ne participent pas à la narration. Paradoxalement, ce qui ne devait être qu’une séparation discrète occupe parfois un espace conséquent de la planche jusqu’à en devenir le motif principal : la gouttière enfle, prend les allures de quelques statues ou guerrier barbare, et les actions dont elle est supposée favoriser le déchiffrage sont reléguées au second plan. L’ampleur des transformations graphiques de la gouttière la convertit en image à part entière qui capte le regard plus efficacement encore que les représentations qui la bordent. La gouttière devient figure principale de la planche et aveugle les espaces plus proprement narratifs.

2 Désorienter le regard

Ce qui donne à l’écrit une puissance plastique que sa signification “courante” ne laisse pas apprécier, c’est cette fragmentation de l’énoncé, cette réunion des fragments en nouveaux ensembles, ce télescopage des temps, cette juxtaposition de contenus incompossibles. (LYOTARD J-F. 1974 : 370)

La question n’est pas seulement celle de la traversée des cases mais aussi celle de la circulation de l’œil dans la page, incidemment celle de l’ordre des cases, de la distribution naturelle des unités narratives. Certains auteurs vont désorienter le regard, l’égarer jusqu’à ce qu’il s’abîme dans des organisations paginales réfractaires à l’ordonnancement linéaire des images, suspendant ou confondant les temporalités diégétiques. Ils proposent ainsi de nouveaux protocoles de lecture qui perturbent radicalement l’organisation de la mise en page et atteignent à une certaine plasticité de l’écriture en bande dessinée, comme Lyotard la définissait dans son travail sur le figural.

2.1 Guido Crepax

Publié dans Charlie mensuel à partir de 1970, Guido Cepax détonne par des mises en page où les cases se « fragmentent dans tous les sens, s’allongent, s’obliquent, se fixent, se répètent » (STERCKX P. 2009 : 12) et dont la réaction en chaîne entraine ce que Renaud Chavanne nomme une hyperfragmentation (CHAVANNE R. 2010 : 188). L’auteur diversifie les tailles des vignettes et enfreint l’aménagement clair et relativement régulier de la page. De larges cadres se retrouvent entourés par de petites cases qui les parcourent en cascade, ces groupes étant eux-mêmes soulignés par des vignettes fines et longues. Ce morcellement agence de nouvelles configurations de l’espace où la linéarité cède la place à une forme de désorganisation. Les rapports de causalité qui dictent d’ordinaire l’enchainement des cases épousent des directions non conventionnelles jusqu’à perdre le regard et le faire douter du cheminement à emprunter. Alors que la composition procède traditionnellement d’une discrimination chronologique ou pragmatique des images, son fractionnement embarrasse la hiérarchisation des vignettes et contrarie la lisibilité des planches. La page n’esquisse plus un itinéraire univoque mais une constellation qui dispose une trame globale par enchâssement d’actions et de figures. La séquence se trouve désormais ponctuée d’instants suspendus où les images n’entrent plus nécessairement en relation sémantique mais déploient l’énigme de leur survenue qui installe une chronologie décadente où les temporalités se sabordent, se contredisent et s’anticipent pour définir un nouveau rapport au réel.

2.2 Philippe Druillet et Claude Barrué

Dès ses débuts, Philippe Druillet ouvre la voie à une liberté absolue dans l’appropriation graphique de l’espace paginal et à une prédominance de l’image. Sa première planche publiée dans le journal Pilote en 1970, ne comprend pas une seule case rectiligne et se pose en rupture avec l’organisation orthogonale classique d’ordinaire présente dans ce journal. Les deux premières cases ne sont pas nettement séparées sous l’effet de l’iconisation de la gouttière et le strip situé dans la partie inférieure de la page suit graphiquement un mouvement ascendant pour une succession narrative antéchronologique (la première case du strip débute à droite et la dernière se situe à gauche) : il privilégie ainsi la plasticité de la mise en page à sa fonction narrative.

L’auteur multiplie les pleines pages pour magnifier les proportions fantastiques de ses univers, jusqu’à dissoudre les cases qui fragmentent l’espace. Les images dictent désormais leur propre tempo et négligent la linéarité des strips. Alors que la « durée » d’une case correspond habituellement à la captation de l’énoncé qu’elle renferme, ces compositions tableaux repensent cette durée qui précipite d’ordinaire la lecture : elles ne l’annulent pas mais l’incluent dans un amas d’actions et donc de durées qui se percutent. La traversée de l’image anime les figures qui prennent vie par contact optique : ainsi, ces immenses surfaces n’arrêtent pas le temps mais en sont gonflées, chaque unité possédant sa propre temporalité. Au sein de cette structure solidaire se distinguent différents énoncés que des perspectives divergentes séparent, tout en les associant. Les figures incarnent la temporalité et l’action qu’elles délivrent. Druillet parvient ainsi à fédérer graphiquement voire fusionner ensemble différents énoncés tout en préservant leur distinction, leur successivité, et ainsi conduire le récit qu’ils composent.

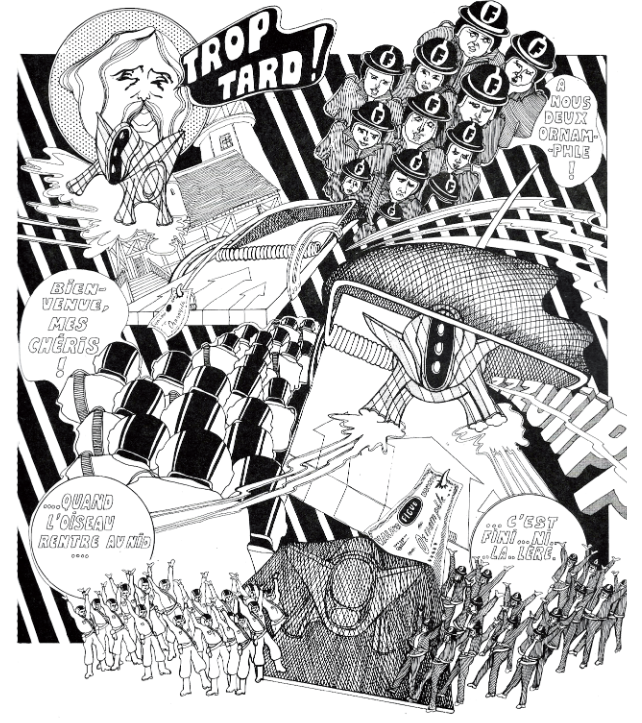

De son côté, Claude Barrué réalise des mises en page originales qui agglomèrent et solidarisent différentes actions en une même image. La disparité temporelle adhère alors à un bloc figuratif commun. Les nombreux ornements décoratifs, renforcés par des lignes transversales, permettent d’articuler les différentes séquences les unes avec les autres tout en les consolidant dans un même espace graphique : alors que les cases distinguent d’ordinaire différentes actions en les séparant avec le blanc de la page, ici cet espace vide entoure les figures en une image globale. Au sein de cette structure solidaire se distinguent différents énoncés que les motifs graphiques abstraits séparent tout en les associant. Les figures dessinent désormais elles-mêmes les contours qui les enferment, et incidemment la temporalité et l’action qu’elles délivrent. Ainsi, elles font case dans la case, et leur hiérarchie s’élabore en fonction de leur force d’attraction visuelle. Elles conduisent l’œil et l’entrainent dans des courants visuels qui guident le récit. Claude Barué n’abolit pas tant la case qu’il fait image et avec des figures qui coagulent et interagissent entre elles. Il parvient ainsi à fédérer graphiquement voire fusionner ensemble différents énoncés tout en préservant leur distinction, leur successivité, et ainsi conduire le récit qu’ils composent.

3 Tromper le regard

Le dispositif de la mise en page peut aussi se montrer poreux et sensible à des fluctuations qui récusent l’organisation narrative. D’autres auteurs tendent à déliter cette distribution des énoncés, notamment par transvasement iconiques. L’évanescence du cadre ou l’autonomisation des figures convergent ainsi progressivement vers une confusion des espaces et ainsi à une remise en cause de la séquence, à une rupture de la continuité sémantique d’ordinaire garantie par les vignettes. Le regard est ainsi saisi par ces espaces à la différenciation et à la succession difficilement discernable qui engagent alors à repenser l’expérience de lecture.

Dans Xiris, publié en 1970 par Eric Losfeld, Serge San Juan use du cadre des vignettes sans pour autant contraindre les figures ni imposer d’ordre de lecture. Des motifs graphiques ou de pures effusions de peintures traversent les cases et recouvrent les images. De même les personnages débordent de certains bords de case tandis que d’autres bord les cachent. Alors que certains choix de composition semblent proposer une logique narrative, cette même logique se trouve désamorcée juste après. Les vignettes ne contiennent plus les figures, elles les laissent s’échapper, et incidemment elles échappent à la logique narrative supposée régir la mise en page.

Revenons à Kris Kool : lors d’une séquence lyrique où les rêves s’amalgament au réel, Philippe Caza représente la désorientation de la psyché du personnage à travers une composition où, discrètement, différents éléments graphiques chevauchent et débordent sur des espaces limitrophes : ils désorientent le sens de lecture et, incidemment, la chronologie de l’énonciation. Les cadres tracés dessinent une organisation diagonale qui engage le lecteur à débuter en haut à gauche de la page. Cependant, le rêve (matérialisé par un visage qui se signale par l’ostentation du bleu et l’épaisseur de son cerné), forme la première case et propose simultanément deux sens de lecture par l’intermédiaire des bulles de pensée qui renvoient à deux vignettes distinctes : les premières se dirigent vers le visage du personnage allongé, suivant une direction ascendante vers la droite qui raccroche le fantasme à la réalité, tandis que les secondes descendent vers un visage coupé en deux. La première case soumet ainsi la lecture à deux mouvements contradictoires, l’un allant vers la droite de la page, l’autre vers le bas. Prolongeant ces perturbations, la case centrale réitère cette déhiérarchisation de l’ordre des vignettes. Alors que la bulle de la femme fleur sur la droite suit des volutes étranges qui accompagnent naturellement le regard vers la case de droite, la bulle d’exclamation provenant de l’espace inférieur gauche de la page déborde sur la vignette du milieu et la recouvre, manifestant une prévalence graphique censée dicter la chronologie de la séquence.

Le cumul de ces différentes synchronies incarne la perception trouble et brumeuse du réveil où le lyrisme du rêve se confond avec le tangible du réel. Ainsi l’interruption du tracé des cases conduit ici à une hémorragie de la figuration et un enchevêtrement des énoncés.

Christian Roux est sans doute l’auteur qui atteint dans ces années des sommets de confusion temporelle et énonciative à travers la composition. Dans les planches qu’il livre à Actuel en 1971, il déstructure intégralement la mise en page sans l’effacer : les cases ne segmentent plus l’action mais traversent des espaces et ouvrent les images à d’autres images par élision du tracé qui les délimitent tandis que des figures, circonscrites par certaines lignes dans lesquelles elles s’abîment, franchissent d’autres cadres et flottent au-dessus de certaines représentations. Ainsi, les frontières sont aléatoirement confortées et transgressées en leur rôle de délimitation.

À travers cette dialectique d’apparition et de disparition des cases et des figures, la lecture se trouve constamment stimulée pour être aussitôt contrariée. Les espaces glissent les uns sur les autres pour des énoncés qui deviennent perméables. Le regard, happé par ces fluctuations graphiques, est renvoyé de portions d’images à des incohérences vignettales en quête d’un sens qui tarde à venir : la lecture se convertit en contemplation active. L’itération des incohérences fait système (ou symptôme) et impose de nouvelles modalités de lectures. Comme l’affirme Gombrich, « c’est toujours une rupture de l’ordre qui attire l’attention. Mais il peut y avoir une série de ruptures de l’ordre et, dans ce cas, vous avez un ordre qui se reconstitue à un niveau supérieur » (GOMBRICH E. et ERIBON D. 2009 : 142). Le discours, sans cesse rompu et reconduit, s’opacifie et exige un investissement non plus rationnel mais sensible. Les altérations figuratives et discursives perturbent ainsi la lecture autant qu’elles initient de nouvelles stratégies énonciatives.

Conclusion

Au début des années 70, en France, la case en tant que frontière figurative et énonciative, est ainsi tiraillée voire détournée de sa fonction supposée essentielle. De sa transparence initiale elle devient graphique voire figurative, et c’est de cette visualité qu’elle tire toute sa force figurale. Elle devient un objet graphique à part entière, prenant non plus en charge l’énonciation mais devenant un véritable acteur de l’expérience de lecture : l’émotion véhiculée dans le récit ne transite plus uniquement par le contenu de l’image mais aussi par son cadre et sa disposition dans la page. La vignette n’est plus seulement une frontière, c’est aussi et avant tout un espace d’expression. La mise en page ne se perçoit plus seulement comme une technique de morcellement de la planche en différentes unités formellement distinctes les unes des autres mais comme un dispositif éminemment visuel ouvert à toutes les expériences graphiques et poétiques.

Bibliographie

ANDRIEU DE LEVIS J-C., De la ligne claire à la ligne « pas claire » : Émancipations esthétiques de la bande dessinée en France et aux États-Unis à l’orée des années 70, thèse de doctorat, Paris IV Sorbonne, 2019.

BAETENS J. et VAN GELDER H., « Permanences de la ligne claire. Pour une esthétique des trois unités dans L’ascension du Haut-Mal de David B. », in FRESNAULT-DERUELLE P. et SAMSON J. (dir.), Poétiques de la bande dessinée, L’Harmattan, 2007, pp. 183-194.

BAETENS J., Hergé, écrivain, Flammarion, 2006.

BOYER L., Les images libres : dessiner pour l'enfant entre 1966 et 1986, Memo, 2022.

CHAVANNE R., Composition de la bande dessinée, PLG, 2010.

FRÉMION Y., Les Nouveaux petits-miquets, Le citron hallucinogène, 1982.

GOMBRICH E. et ERIBON D., Ce que l’image nous dit, entretiens sur l’art et la science, Cartouche, 2009.

LOB J. et PICHARD G., Ulysse, Dargaud, 1974.

LYOTARD J-F., Discours, Figure, Klincksieck, 1974.

MARION P., Traces en case, Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, Louvain-la-Neuve, Academia, 1993.

MC CLOUD S., L’art invisible : comprendre la bande dessinée, traduit par Dominique Petitfaux, Delcourt, 2008.

ORY P., « Mickey Go Home! La désaméricanisation de la bande dessinée (1945-1950) », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 4, 1984, pp. 77–88.

PEETERS B., « Le moment belge », in ORY P., MARTIN L., VENAYRE S., MERCIER JP (dir.), L’Art de la bande dessinée, Citadelle et Mazenod, 2012, pp. 199-257.

PEETERS B., Lire la bande dessinée, Flammarion, 2010.

ROBERT P., La Bande dessinée, une intelligence subversive, Presses de l’Enssib, 2018.

STERCKX P., Sexties, Crepax, Cuvelier, Forest, Peellaert, Bureau des Grands Évènements (BGE), 2009.

WOLINSKI G. et PICHARD G., Paulette, éditions du Square, 1971.

WOOD G., Art Nouveau & Erotisme, Herscher, 2000.