L’évasion entre parenthèses : l’imaginaire du voyage dans la série Jani de Nicole Lapointe et Mariette Thibault

Table

2. Claire et la jeunesse féminine

3. Les (non-)aventures de Jani

Abstract

Francese | IngleseLancé par la Jeunesse étudiante chrétienne en 1957 pour servir de pendant féminin à la revue François, le magazine Claire offre un mélange de bandes dessinées inédites et de reprises de séries européennes et américaines. Parmi les titres québécois originaux qui figurent à son sommaire, une en particulier délaisse le récit religieux pour miser sur l’aventure, soit Jani, hôtesse de l’air. En considérant la longévité de cette série, tout comme la publicité qui lui est faite par la rédaction de Claire et les articles documentaires qui l’accompagnent, on constate que son succès s’explique en grande partie par l’intérêt que suscite le voyage chez les étudiantes. Le développement spectaculaire de l’aviation commerciale, durant les années 1950, offre effectivement à la jeune génération la promesse d’un monde à découvrir. Notre article examinera cet imaginaire en interrogeant la place qu’y occupe une protagoniste féminine. Pour ce faire, nous accorderons une attention particulière au dialogue que Jani, hôtesse de l’air entretient avec les contenus connexes présentés dans Claire : rubriques éditoriales, articles documentaires, courrier des lectrices, etc.

1. Introduction

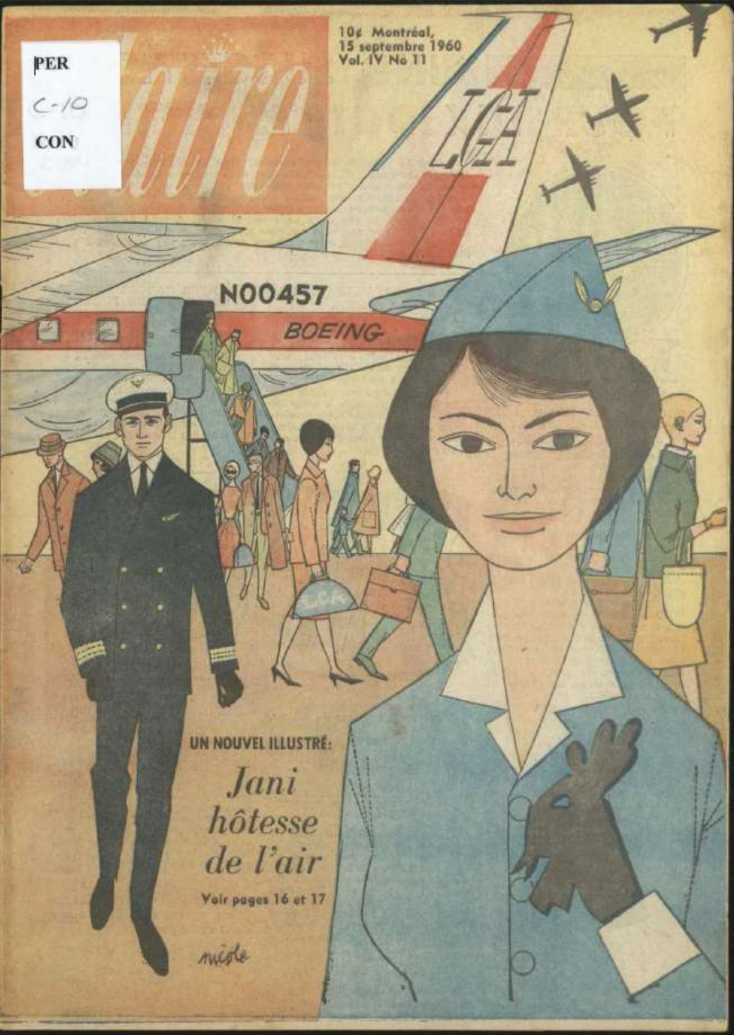

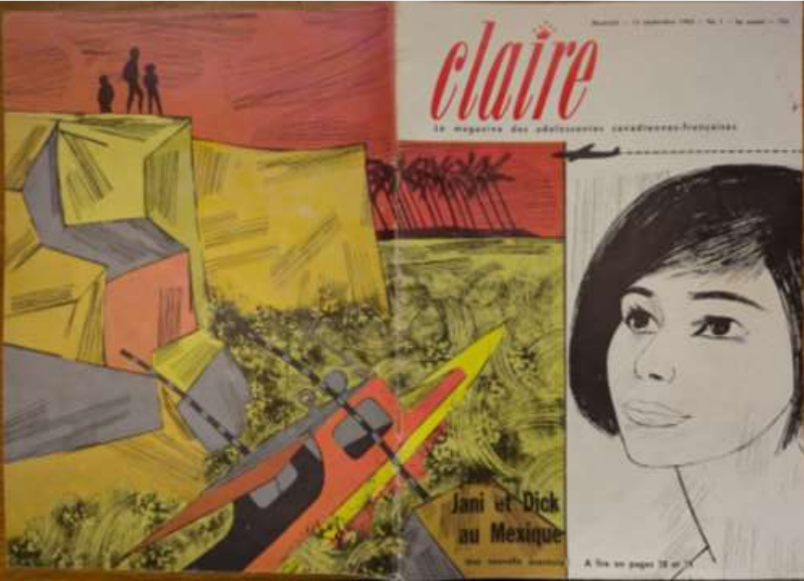

Le magazine Claire (1957-1964), lancé par la Jeunesse étudiante chrétienne en 1957 pour servir de pendant féminin à la revue François (1943-1964), se distingue par le contenu original qu’il propose, composé notamment d’illustrations inédites et de bandes dessinées réalisées par des artistes maison (VIAU 2021 : 342-351). Parmi les séries les plus longues et les plus populaires parues dans l’illustré se trouve Jani, hôtesse de l’air, de Nicole Lapointe et Mariette Thibault, publiée mensuellement à partir du 15 septembre 1960. Cette œuvre, qui retient l’attention du lectorat durant 3 ans, est portée par un graphisme atypique – qui évoque le style atome1 à travers le futurisme des architectures et la composition dynamique des planches – et une héroïne qui se transforme sous les yeux des lectrices en aventurière de calibre international. Elle connaît deux suites, Jani chez les Romains (1961) et Jani et Dick au Mexique (1963), au cours desquelles la jeune héroïne fera face à des périls de plus en plus menaçants.

En considérant la longévité de la série, tout comme la publicité qui lui est faite par la rédaction de Claire et les articles documentaires qui l’accompagnent, on constate que son succès s’explique en grande partie par l’intérêt que suscite le voyage chez les étudiantes2. Le développement spectaculaire de l’aviation commerciale, durant les années 1950, offre effectivement à la jeune génération la promesse d’un monde à découvrir. Surtout, cette possibilité est plus que jamais à la portée des jeunes femmes, puisque de nombreux postes d’agentes de bord doivent être pourvus. La série Jani s’empare de ce fantasme que la bande dessinée peut exploiter avantageusement, grâce à sa dimension visuelle, et lui insuffle la dose de mystère et d’action qui en fait un feuilleton efficace. Le présent article, tiré de la communication que nous avons prononcée lors du 2e colloque international du Festival BD de Montréal, en 2023, désire étudier cet imaginaire du voyage en se demandant comment il est présenté, dans une œuvre de fiction reposant sur une protagoniste féminine, aux jeunes lectrices canadiennes-françaises. Nous souhaitons, par cette première exploration de la série Jani, identifier les frontières intra et extradiégétiques traversées par le personnage éponyme, puis interroger les enjeux que soulèvent ces déplacements en tenant compte du public ciblé et de la ligne éditoriale de la revue Claire.

Puisque la série étudiée s’insère justement dans un écosystème textuel et visuel hautement codifié, nous accorderons une attention particulière au dialogue que Jani entretient avec les contenus connexes présentés dans Claire, notamment en ce qui a trait à la place des femmes sur le marché du travail et à leur rôle comme gardiennes de la cellule familiale. C’est d’autant plus nécessaire que l’univers où évolue l’héroïne de Lapointe et Thibault traverse régulièrement les planches qui lui sont réservées, que ce soit dans le courrier des lectrices, dans un concours organisé par la rédaction de Claire ou de manière plus frappante, en couverture de certains numéros de la revue. En franchissant ces frontières discursives et médiatiques, l’imaginaire du voyage s’associe plus fermement encore aux motifs de l’aventure, de l’exotisme et de la fuite. Bref, nous proposons d’envisager la représentation du voyage ainsi que son évolution dans l’ensemble de la série Jani en tant que carrefour où les discours et les valeurs portés par la revue Claire s’entrechoquent.

Après avoir esquissé les paramètres généraux de la revue Claire et de son lectorat, nous nous pencherons sur les récits qui composent les première et troisième aventures mettant en vedette l’hôtesse de l’air, lesquelles se découpent en 30 épisodes parus du 15 septembre 1960 au 1er juin 1961, puis de 15 septembre 1963 au 1er juin 1964 respectivement. Sans éviter les allusions au contenu de la deuxième aventure, qui permettent notamment de découvrir Jani en tant que justicière démantelant un réseau de criminels, la présente contribution s’attarde particulièrement aux chapitres liminaires de la carrière de Jani, d’abord par contrainte. En effet, la série inaugurale – Jani, hôtesse de l’air – est la seule qui puisse être consultée intégralement à partir des collections de Bibliothèques et Archives nationales du Québec et du corpus recueilli par les membres du projet « Jeunesse de papier », dirigé par Catherine Larochelle3 (Université de Montréal). Quant à la troisième et dernière aventure de Jani, bien qu’inaccessible intégralement, elle apparaît incontournable dans la mesure où elle marque une progression du personnage, qui songe à son avenir à long terme et voit ses préoccupations migrer ainsi dans la sphère sentimentale et domestique. À ces précisions, nous aimerions ajouter que plusieurs informations ayant guidé notre analyse ont été fournies ou corroborées par Nicole Lapointe, qui a eu la générosité de témoigner de son travail au sein de la revue Claire. Malheureusement, nous n’avons pas pu interroger Mariette Thibault, qui nous a déjà quittés.

2. Claire et la jeunesse féminine

Le slogan de la revue Claire, qui se définit, à partir du 15 septembre 1962, comme « L’illustré des jeunes Canadiennes françaises », puis à partir de l’année suivante, comme « Le magazine des adolescentes canadiennes-françaises », énonce explicitement le public ciblé durant la période qui nous intéresse. Il s’agit effectivement de filles sur le pas de la vie adulte, qui se situent à un moment crucial de leur développement puisqu’elles s’apprêtent à occuper de nouveaux rôles familiaux et professionnels. En cela, on ne sera pas surpris de constater que les chroniques proposées ont une forte visée éducative : les arts, la politique et les cultures étrangères, entre autres sujets, figurent régulièrement au sommaire des numéros. Bien que la revue émane d’une organisation chrétienne, les idées qu’on y véhicule brossent un portrait relativement nuancé de la place que doivent occuper les jeunes femmes dans la société québécoise. C’est ce que remarque Yolande Lavigueur dans la rétrospective qu’elle consacre à Claire en 1993 :

Pour revenir aux valeurs véhiculées par la revue, on y encourage les filles à se faire une opinion sur les événements politiques. […] On parle aussi de coopération internationale, des Nations unies, de l’exposition mondiale de New York, de l’assassinat de Kennedy, de la construction du métro de Montréal… et j’en passe.

[…] La revue Claire parle de regroupements d’adolescentes dans des domaines variés : clubs de photo, de philatélie, de cinéma, de jeunes naturalistes, de théâtre amateur, de groupes d’excursions, de journal étudiant, de chorales, d’animation auprès des personnes âgées, d’équipes de sport et d’autres encore! (LAVIGUEUR 1993 : 43).

Ces ouvertures à l’implication active et renouvelée des jeunes Canadiennes françaises dans une variété croissante d’espaces sociaux se butent néanmoins – et c’est ce qui rend Claire si riche comme témoin des transformations de la jeunesse féminine québécoise durant les années 1960 – à des enseignements résolument traditionalistes. Ainsi, au-delà des conseils portant sur l’apparence physique, qui doit être à la fois soignée, mais discrète, élégante, mais effacée, les pages visant à orienter les lectrices vers le marché du travail véhiculent bien les limites imposées à leurs ambitions. Comme le rappellent Kathleen Villeneuve et Mathieu Paradis, « les emplois socialement acceptés pour les femmes se limitent à ceux […] qui demandent les qualités et compétences perçues comme féminines : le dévouement, le soin des autres, l’éducation » (VILLENEUVE et PARADIS 2021). Les métiers acceptables, tels que présentés dans Claire, correspondent à ces critères : les jeunes femmes pourront devenir institutrices, infirmières, puéricultrices, bref, elles pourront reproduire dans le monde professionnel les comportements attendus dans la sphère privée. Signe de cette perméabilité des frontières familiales et professionnelles qui fonde la ligne éditoriale de Claire, la « vocation du mariage » est d’ailleurs présentée comme une profession dans le cahier spécial « Orientation », daté du 1er mars 1958 :

Voyons, t’es-tu déjà demandé ce que cela signifie être épouse, mère de famille, maîtresse de maison? Cela veut dire, comme tu le rêves, avoir un mari aimé et aimant, des enfants qui font la joie de ces deux êtres qui s’aiment. Qu’est-ce que cela veut dire encore? Cela veut dire laver, sécher, repasser, nettoyer, épousseter, cuisiner, coudre, repriser, magasiner. Cela veut dire aussi soigner les enfants, les laver, les faire manger, répondre à leurs questions, courir après eux quand ils s’éloignent, aplanir les petites querelles, soigner les bobos, s’inquiéter quand ils sont malades.

C’est tout ça et bien autres choses. D’autres choses comme partager les soucis de son mari, calculer le budget familial, faire des économies, éduquer des enfants pour en faire des êtres responsables. Et malgré tout cela, essayer de plaire à tous et d’être de bonne humeur tout le temps! Un métier pas facile que celui-là! (LAPORTE, 1er mars 1958 : 6)

À côté de ces perspectives étroites, le métier d’hôtesse de l’air représente une porte ouverte vers une certaine forme de liberté. On le constate en lisant le courrier des lectrices envoyé à la revue Claire (MAZEAU, 2021), où les questions sur la formation et les critères d’embauche se multiplient, surtout à partir de l’ouverture du nouvel Aéroport international Montréal-Dorval, le 15 décembre 1960, aéroport qui est à ce moment le plus gros au pays. À ce moment, de nouvelles routes aériennes sont ouvertes et les liaisons internationales sont plus nombreuses, si bien qu’il y a un besoin accru pour du personnel de cabine. Les adolescentes qui rêvent de voir le monde pressent donc la rédaction de Claire de lui fournir des renseignements sur un métier offrant une indépendance certes contrôlée, mais néanmoins rare4. Les rédacteurs et rédactrices de la revue obtempèrent en publiant notamment la série de fiction qui nous occupe, Jani hôtesse de l’air, en plus d’un lot d’articles et d’entretiens sur l’aviation et les conditions de travail des agentes de bord.

Pour tempérer l’excitation des lectrices, les rubriques informatives insistent sur les critères très exigeants auxquels doivent répondre les candidates qui désirent suivre cette voie. Notons, entre autres, les conditions d’embauches suivantes, émises par Air Canada et relayées dans Claire : l’hôtesse doit avoir entre 21 et 26 ans, mesurer entre 63 et 68 pouces et peser entre 100 et 130 livres. Elle doit aussi être célibataire et ne pas porter de lunettes (PAOLO 1960 : 31). Et là encore, les heureuses élues qui répondent à ces standards, une fois entrées en fonction, s’apercevront que le métier n’est pas synonyme d’aventure. Au contraire, précise-t-on, « celles qui ne trouvent aucun intérêt dans les travaux domestiques seront déçues, car le rôle d’hôtesse de l’air s’apparente à celui de la maîtresse de maison. » (PAOLO 1959 : 31) Par ce discours, la rédaction de Claire ramène à l’ordre ses lectrices les plus rêveuses en dépeignant la profession comme l’antichambre de la sphère domestique, ou comme une autre étape – temporaire – qui les conduit à leur rôle « naturel ».

3. Les (non-)aventures de Jani

Les adolescentes qui fréquentent Claire doivent donc se tourner vers la fiction pour découvrir une hôtesse de l’air qui correspond à leurs attentes. Jani, effectivement, incarne beaucoup plus la jeune professionnelle ambitieuse et débrouillarde que la mère et l’épouse en devenir. Il faut dire que son illustratrice, Nicole Lapointe, chantera quelques années plus tard, sous le pseudonyme d’Isabelle Pierre, la libération sexuelle de la femme (JOUBERT 2002). Le modèle féminin qu’elle esquisse dans Jani, dans un style visuel de plus en plus libre et imprévisible, adopte des traits qui renforcent la modernité du scénario : l’expression déterminée et les vêtements à la mode de l’aventurière rappellent l’allure contemporaine des héros américains et européens qu’elle côtoie dans les pages de Claire, comme Monsieur Ed (Mister Ed en version originale) ou Saboum5. En entrevue, Lapointe affirme que l’originalité du dessin était encouragée par le directeur de la revue, Germain Cadieux, qui était aussi l’époux de la sœur de Lapointe. Tous deux souhaitaient offrir à Claire des bandes dessinées qui se distinguaient de la concurrence étrangère (RIOUX 2024 : 1)6.

Le caractère frondeur de Jani est d’autant plus marqué qu’il s’oppose à celui, prudent et réservé, de sa mère. Cette dernière est effectivement surprise lorsque Jani lui annonce qu’elle a entrepris des démarches pour devenir hôtesse de l’air, et elle tente immédiatement de dissuader sa fille de suivre la formation qui lui permettra, une fois les tests réussis, d’exercer le métier rêvé. Les horaires difficiles, les risques mécaniques et les examens médicaux sont autant d’obstacles soulevés pour détourner Jani de ce que sa famille considère alors comme une nouvelle lubie. On devine, derrière ces réticences craintives, une résistance à l’émancipation – financière, mais aussi familiale – de Jani, qui aspire manifestement à quitter le domicile. Les arguments de la mère, toutefois, sont vains, puisque Jani reçoit l’approbation de son père, lui-même pilote de ligne, qui prend fréquemment les airs, d’ailleurs, sans que cela émeuve son épouse.

La mère de Jani n’est pas la seule à se laisser atteindre par les remous causés par la nouvelle carrière de Jani. Un malaise transparaît derrière les taquineries constantes de Jean, son frère cadet, qui peine à imaginer sa sœur voyageant aux quatre coins du monde. Ses remarques, qui ne sont jamais bien méchantes, trahissent le regard naïf qu’il pose sur le métier d’hôtesse de l’air : il ne s’agit, à ces yeux, que d’un enchaînement de vacances en des lieux exotiques, gagnées par ailleurs sans réel effort. Entre les chroniques professionnelles de Claire qui assimilent le nouveau métier de Jani à une extension de la sphère privée et l’entourage de l’héroïne qui désapprouve son nouveau métier, du moins jusqu’à l’intervention du père, en affichant même une condescendance jalouse, il appert que le chemin emprunté par la jeune femme s’éloigne peut-être trop des sentiers battus.

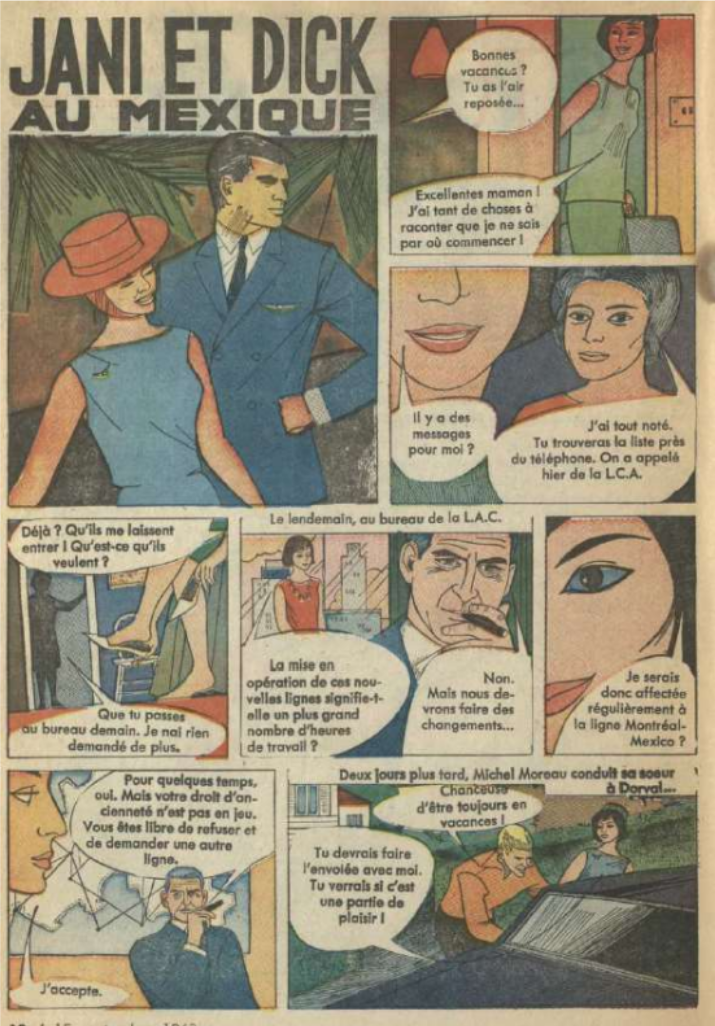

Pourtant, la protagoniste, elle, demeure indifférente aux avertissements et aux reproches, se fiant plutôt à son intuition pour guider ses actions. C’est ce qui l’amène, dans l’exercice de ses fonctions, à être impliquée dans des aventures rocambolesques et, partant, à accomplir une double transgression. Non seulement elle ignore les commentaires de sa mère et de Jean, mais elle profite de la liberté conférée par son travail pour chercher délibérément les dangers dont on l’avait prévenue. En s’engageant auprès de la compagnie d’aviation L.C.A., Jani entreprend effectivement une double carrière d’hôtesse et d’aventurière. Dans la première des trois séries qui la mettent en vedette, celle où l’action est le plus mesurée, l’héroïne enquête ainsi sur la disparition d’une collègue, Andrée, qui n’a pas été revue depuis la journée où se tenaient les examens d’admission à la L.C.A. Après avoir suivi les traces d’Andrée de Montréal à Paris, puis à New York, Jani découvre finalement que son amie avait quitté Montréal dans l’empressement après avoir appris que sa mère était malade. Elle avait ensuite accepté une offre de contrat d’une compagnie aérienne américaine, sans avertir son entourage…

Compte tenu de sa conclusion, et si on le compare aux feuilletons d’aventures de l’époque, ce récit inaugural peut être lu comme une non-aventure, dans la mesure où tous les complots imaginés par Jani s’évaporent avant que l’ombre d’un antagoniste, ou d’un réel péril, ne soit aperçue. À cet égard, Jani n’est pas encore une aventurière à proprement parler : les intrigues qui l’amènent dans les plus impressionnantes métropoles de l’occident sont plus le fruit d’une imagination fertile que de véritables machinations. Cette incursion prudente dans le genre de l’aventure, toutefois, confère à l’héroïne le réalisme qui devrait permettre aux lectrices de s’identifier à elle. Jani, hôtesse de l’air initie la jeune femme à son métier et aux potentialités qu’il engendre assez doucement pour rendre le personnage et son univers crédibles. Aussi, une fois les bases jetées, l’héroïne entreprend-elle une enquête en bonne et due forme dans Jani chez les Romains. Elle participe alors au démantèlement d’un réseau de trafiquants de diamants, non sans avoir été préalablement kidnappée et menacée de mort. Mais c’est dans Jani et Dick au Mexique que la série adhère le plus habilement aux codes du feuilleton à suspense en opposant Jani et le pilote Dick Briand aux forces de la nature. Perdus en mer, puis naufragés à la suite d’un orage violent, les deux aventuriers retrouvent finalement la civilisation à force de lutter courageusement contre les dangers qui menacent vraiment leur survie (la faim, la noyade, l’épuisement, etc.). Ajoutant aux effets dramatiques de cette troisième aventure, le dessin de Lapointe affirme davantage son caractère expressionniste, les couleurs vives, les compositions obliques, les contre-plongées, les traits angulaires et les gros plans dynamisent les scènes et augmentent la tension dramatique.

Dans tous les cas, le rythme haletant des intrigues permet à Jani de parcourir plusieurs milliers de kilomètres au fil des péripéties, donnant l’occasion à Nicole Lapointe d’élaborer des décors qui frappent l’imagination. À travers les yeux de Jani, les lectrices découvrent les principaux attraits de la vieille Europe, comme la tour Eiffel, le Colisée de Rome et les cafés parisiens, ou encore l’effervescence de New York, baignée de lumières multicolores et jalonnées d’immeubles immenses aux accents art déco.

Ces destinations, qui pourront d’ailleurs être visitées par les lectrices de Claire lauréates de concours lancés pour accompagner la publication de Jani, hôtesse de l’air et Jani chez les Romains, cristallisent l’exotisme et le sentiment d’évasion que recherche la protagoniste et qui, à travers elle, sont présentés aux abonnées de Claire. Le récit d’aventures devient un véhicule à travers lequel Lapointe illustre un monde que Jani a hâte de découvrir, elle qui redoute par-dessus tout les périodes d’attente casanière entre deux voyages, synonymes d’ennui profond (LAPOINTE et THIBAULT, 1er avril 1961 : 16).

4. Loin des yeux, loin du cœur…

Nous écrivions plus haut que le métier d’hôtesse de l’air constitue l’un des sujets récurrents abordés par Claire, malgré l’inconfort de la rédaction à son endroit, en raison de la fascination qu’il semble susciter chez les lectrices. Un autre argument milite en sa faveur et peut justifier toutes les ressources conviées par la revue pour promouvoir la série Jani, signe de son approbation enthousiaste par la direction du magazine : cette carrière permet d’écarter, du moins dans la fiction, la question amoureuse. Puisque les compagnies qui engagent les hôtesses de l’air exigent le célibat et que les employées ne posent jamais leurs valises assez longtemps pour cultiver des relations sentimentales, Jani projette l’image d’une adolescente ou d’une jeune adulte chaste. Cela est conforme à l’idéal transmis dans Claire, qui adopte une ligne morale plus ferme au sujet des relations amoureuses. En effet, l’existence simultanée des revues François et Claire, de même que la division du lectorat qu’elle induit, montre que les univers masculin et féminin sont parallèles et ne se croisent que timidement, dans l’imaginaire transmis par les périodiques de la JEC. Si les choses du cœur alimentent certaines chroniques, en particulier le courrier des lectrices, elles sont souvent évoquées sous le ton de la réprimande. En guise d’exemple, prenons l’édition du 15 septembre 1960, où paraissent, en même temps que la première aventure de Jani, les résultats d’une enquête menée par la rédaction de Claire auprès de garçons et de filles de 14 ans à propos du « problème étudiant » (ANONYME, 15 septembre 1960 : 13) des sorties garçons-filles. Les résultats se résument ainsi : les relations sentimentales entre adolescents existent bien, mais elles sont futiles et nuisibles. Futiles, parce que les garçons sortent avec les filles pour se vanter auprès de leurs camarades masculins; nuisibles, parce que ce sont des « niaiseries » (Ibid.) qui détournent des choses sérieuses, au premier rang desquelles se trouvent les études. Au mieux, « [c]es adolescentes lisent que l’amour, l’union et la romance peuvent être réduits à l’efficacité ménagère. » (VILLENEUVE et PARADIS 2021)

Le reniement des sentiments amoureux se transpose dans Jani, n’en déplaise aux prétendants de l’héroïne qui se voient constamment rebutés. C’est le cas, d’abord, d’un dénommé Alain, que Jani refuse de voir parce qu’elle doit étudier pour ses tests d’admission à la L.C.A (LAPOINTE et THIBAULT, 1er octobre 1960 : 16). Cette réaction, qui concorde tout à fait avec la position de Claire par rapport aux relations sentimentales et à leurs effets néfastes sur la réussite scolaire, illustre aussi la détermination et les valeurs de Jani : l’amour sera subordonné à la carrière et ne l’entravera jamais. L’héroïne suit ce même principe quand elle freine les avances – bien voilées, il faut le dire – de Luc, le premier pilote avec qui elle voyage sur le trajet Montréal-Paris. Lorsque ce dernier lui demande courageusement de l’accompagner au théâtre au cours d’une soirée à Paris, la ville de l’amour, notre héroïne lui répond : « Excellente idée! Allons retrouver les autres membres de l’équipage! », anéantissant ainsi tout espoir d’une rencontre intime entre les deux jeunes gens. Jani n’est pas pour autant insensible aux charmes de Luc. Lorsqu’elle est affectée à la ligne Montréal-New York et que leurs chemins se séparent, la présence de Luc lui manque instantanément (LAPOINTE et THIBAULT, 15 janvier 1961 : 19). N’ayant pas abdiqué, Luc quitte la L.C.A pour travailler auprès d’une compagnie américaine et ainsi, espère-t-il, croiser Jani plus régulièrement. Hélas! Sachant cela, Jani accepte tout de même une mutation sur la nouvelle ligne Montréal-Rome et met un terme à son léger flirt avec son prétendant. Après avoir dit adieu à Luc, elle rationalise ainsi sa décision : « le métier avant tout! » (LAPOINTE et THIBAULT, 1er juin 1961 : 17), puis anticipe déjà avec excitation son arrivée dans la ville éternelle. Les métiers de l’air, dans l’imaginaire de la revue Claire et de la série Jani, octroient des privilèges exceptionnels qui sont contrebalancés par d’importantes contraintes. La liberté, la carrière et l’émancipation (temporaire, on le verra) du foyer – tous rendus possibles par le voyage – sont à la portée des jeunes Canadiennes françaises qui feront preuve d’un dévouement complet et solennel à leur métier. Du reste, l’échec du flirt entre Jani et Luc était inévitable, puisque la poursuite des aventures de Jani, qui allaient encore durer plusieurs mois, aurait été menacée par une relation amoureuse plus sérieuse.

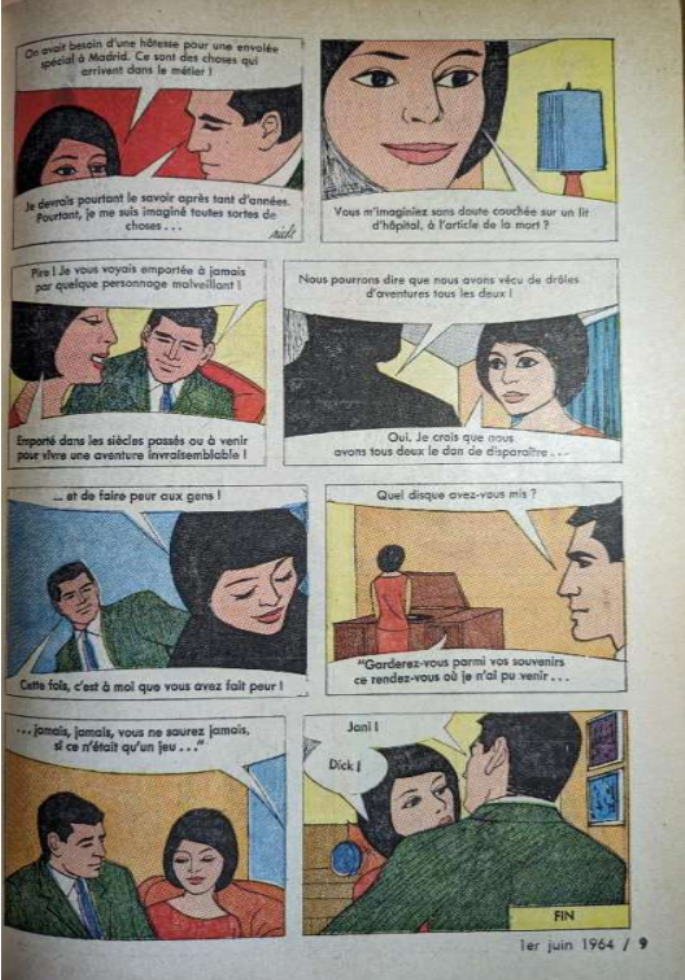

Cette d’ailleurs cette hypothèse que confirme la dernière page de la série Jani et Dick au Mexique, où les lectrices voient Jani pour la dernière fois. Ressurgit alors la question amoureuse, avec cette fois-ci la possibilité d’un rapprochement imminent – un baiser – entre Jani et Dick, son principal complice et compagnon de vol.

Le virage sentimental emprunté soudainement par la série peut surprendre, puisque Jani n’avait pas semblé préoccupée par la gent masculine depuis ses adieux à Luc. Mais il faut moins percevoir, dans le coup de foudre entre Jani et Dick, l’amorce d’une idylle que le glas qui résonne pour annoncer la mort de la série. Remarquons, par exemple, le regard rétrospectif que Dick jette sur leurs aventures passées lorsqu’il déclare que « [n]ous pourrons dire que nous avons vécu de drôles d’aventures tous les deux! » (LAPOINTE et THIBAULT, 1er juin 1964 : 9), laissant sous-entendre que le temps des aventures, justement, est révolu. Quant à la chanson que fait jouer Jani sur sa table tournante, « Le Rendez-vous » (VIGNEAULT et LÉVEILLÉE 1962)7, elle évoque un rendez-vous manqué, allusion directe aux disparations successives de Jani et Dick qui ont animé les épisodes précédents et qui les ont empêchés, on le comprend maintenant, de céder aux sentiments qu’ils éprouvaient l’un envers l’autre : « Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n’ai pu venir… / jamais, jamais, vous ne saurez jamais, si ce n’était qu’un jeu… » (Ibid). Bref, tous ces indices suggèrent un changement, tant à ce qui a trait à la relation entre les deux héros qu’aux activités professionnelles de Jani. Cela n’est pas sans rappeler l’un des invariants de la littérature sentimentale en fascicules, consommée massivement par le lectorat adolescent entre 1945 et 1965 (PROVOST, S., citée dans NADEAU, V. et RENÉ, M. 1984: 35-36). En effet,

[d]ans les romans en fascicules, ce qui prime, en somme, au-delà même de l’histoire d’amour, c’est la promesse que le destin de la femme s’achève dans l’occupation d’un foyer. On trouvera dans cette nécessité l’explication du repli des récits sur un univers intime, qui est plus souvent celui du quotidien, donc de la maison, tout à l’opposé des espaces ouverts et extérieurs qu’offrent les récits policiers, d’espionnage ou westerns […]. La sphère publique n’existe que dans la mesure où la jeune femme doit y graviter le temps de migrer vers son nouvel espace conjugal. (LUNEAU et WARREN 2022 : 203)

Évidemment, la série Jani adopte un médium (la bande dessinée) et un genre (l’aventure) différents de ceux étudiés par Luneau et Warren. Pourtant, le schéma qu’ils décrivent s’applique à l’œuvre de Lapointe et Thibault : à la nature sauvage et foisonnante traversée par l’héroïne durant sa dernière escapade s’oppose l’espace fermé du foyer, dont l’exiguïté est accentuée par les plans rapprochés qui se resserrent – comme les frontières symbolisées par les cases – autour des personnages. C'est comme si, à demi-mot, on annonçait la retraite de Jani et son déplacement tout résigné, pour ne pas dire attendu, vers l'amour, le couple, et donc un espace social conventionnel. Si telle est effectivement l’issue des aventures de Jani, elle concorde avec les conseils fournis par la rédaction de Claire aux aspirantes hôtesses de l’air qui rêvent d’aventure et d’exotisme :

Ces grands rêves sont de ton âge, ils sont bons, mais (il y a toujours un « mais » aux envols qu’on croit sans nuages) ils doivent laisser place aux richesses du quotidien autrement l’évasion t’envahira et tu sais comme moi qu’elle ne construit rien. Tes rêves sont excellents s’ils préparent des réalités qui tiennent compte de ce que tu es profondément. (BRISSETTE 1961 : 6)

Cet appel à la mesure semble finalement entendu par Jani, pour qui l’évasion, du moins celle expérimentée à travers les activités professionnelles, est une envie et une possibilité temporaires.

5. Conclusion

On entend, dans le revirement narratif qui survient en toute fin de série, l'écho d'un article publié dans Claire au moment où Jani, hôtesse de l’air est lancée. Intitulé « Avant d'entrer à l'usine, pense au moment où tu en sortiras! » (JOLY 1960 : 19), le texte insiste bien sur le fait que le travail, pour une jeune femme, se pose en dernier recours pour surmonter une situation économique extrême. Dans tous les cas, cela ne doit jamais être une fin en soi; au contraire, il doit marquer uniquement une période transitoire entre la fin de l'âge scolaire et « la vraie belle vie de femme » (JOLY 1960 : 19), soit celle de la ménagère mariée. Si Jani offre un modèle d’indépendance (amoureuse, professionnelle et potentiellement économique), de détermination, et de courage, durant plus de trois ans, elle se range finalement, avec une certaine nostalgie, derrière les préceptes de la revue qui l’héberge en matière de vie conjugale, familiale et professionnelle. Dans l’espace réservé à la jeunesse féminine canadienne-française du début des années 1960 représenté par la revue Claire et la série Jani, l’aventure et le voyage s’expérimentent donc comme une parenthèse heureuse et atypique dans un parcours au tracé encore bien défini.

Bibliographie

Corpus

ANONYME. « À 14 ans doit-il y avoir des sorties garçons-filles », Claire, vol. IV, no 11, 15 septembre 1960, p. 13.

BRISSETTE, P. « J’aimerais devenir actrice ou hôtesse de l’air », Claire, vol. V, no 14, 1er novembre 1961, p. 6.

JOLY, R. « Avant d'entrer à l'usine, pense au moment où tu en sortiras! », Claire, vol. IV, no 11, 15 septembre 1960, p. 18-19.

LAPOINTE, N. et THIBAULT, M. « Jani, hôtesse de l’air » (1re série), Claire, le magazine des adolescentes canadiennes-françaises, 15 septembre 1960-1er juin 1961 (?).

--. « Jani chez les Romains », Claire, le magazine des adolescentes canadiennes-françaises, 1er octobre 1961-15 mai 1962 (?).

--. « Jani et Dick au Mexique » (3e série), Claire, le magazine des adolescentes canadiennes-françaises, 15 septembre 1963-1er juin 1964.

LAPORTE, R. « Un “métierˮ qui exige une semaine de 80 heures! », Claire, vol. 2, no 4, 1er mars 1958, p. 6-7.

PAOLO [pseud.]. « Paolo », Claire, vol. IV, no 11, 15 septembre 1960, p. 39-40.

---. « Le courrier de Paolo », Claire, vol. 3, no 6, 1er avril 1959, p. 30-31.

Références

JOUBERT, L. « L’homme qui faisait chanter les femmes : Stéphane Venne », dans BOISCLAIR, I. (dir.). Lectures du genre, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2002, p. 161-175.

LAVIGUEUR, Y. « Revoir Claire », Lurelu : la seule revue québécoise exclusivement consacrée à la littérature pour la jeunesse, vol. 16, no 1, printemps-été 1993, p. 43-45.

LUNEAU, M.-P. et WARREN, J.-P. L’amour comme un roman. Le roman sentimental d’hier à aujourd’hui, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2022.

MARTIN, M. Winged Women: Stewardesses, Sexism, and American Society, thèse de doctorat, Dominican University of California, 2017, https://scholar.dominican.edu/masters-theses/272/.

MAZEAU, M. « La réception de la revue Claire (1957-1964) par les adolescentes québécoises », Jeunesse de papier, [En ligne], https://jeunessedepapier.ca/826-2/.

NADEAU, V. et RENÉ, M. « Histoire d’une littérature industrielle », dans BOUCHARD, G., GAGNON, C.-M., MILOT, L., NADEAU, V., RENÉ, M. et SAINT-JACQUES, D. Le phénomène IXE-13, Québec, Presses de l’Université Laval, 1984, p. 7-70.

RIOUX, P. Entrevue sous forme de questionnaire complété par Nicole Lapointe [document inédit], 2024.

TELLOP, N. L’anti-atome. Franquin à l’épreuve de la vie, Montrouge, PLG, 2017.

VIAU, M. BDQ. Histoire de la bande dessinée au Québec, Tome 1 : « Les pionniers de la bulle : les origines à 1968 », Montréal, Station T, 2021, p. 346-348.

---. BDQ. Répertoire des publications de bandes dessinées au Québec des origines à nos jours, Laval, les Éditions Mille-Îles, 1999.

VILLENEUVE, K. et PARADIS, M. « Les prescriptions féminines dans la revue Claire », Jeunesse de papier, [En ligne], https://jeunessedepapier.ca/regard-critique-feminite/.

VIGNEAULT, G. (paroles) et LÉVEILÉÉE, C. (interprétation). « Le Rendez-vous », 2 minutes et 38 secondes, 1962.

Note

↑ 1 Souvent associé à l’« École de Marcinelle », ce style graphique évoque la bande dessinée belge des années 1950, traversée par l’univers visuel futuriste caractéristique de l’Exposition universelle de 1958, où l’Atomium de Bruxelles a été inauguré (Tellop 2017).

↑ 2 Nous privilégions ce terme à celui d’« élèves », qui désigne aujourd’hui les personnes fréquentant l’école secondaire, afin de respecter l’usage qui avait cours dans la revue Claire.

↑ 3 Nous tenons à remercier Catherine Larochelle pour l’aide précieuse qu’elle nous a fournie durant la rédaction de cet article. Les réalisations de son équipe peuvent être consultées sur le site suivant : https://jeunessedepapier.ca/.

↑ 4 Au sujet des représentations de l’agente de bord dans la société américaine, voir la thèse de Michele Martin (2017).

↑ 5 Pour une liste détaillée des séries de bandes dessinées d’aventures originales et traduites publiées dans Claire, voir la page 235 de BDQ […], de Michel Viau.

↑ 6 Lapointe confie même avoir reçu une invitation à travailler à l’atelier d’Hergé, invitation qu’elle a déclinée puisque les conditions proposées, comme le fait de dessiner entourée d’une vingtaine d’autres artistes, ne lui convenaient pas (RIOUX 2024 : 4).

↑ 7 On peut penser que les lectrices de Claire reconnaissent la chanson jouée, puisque Claude Léveillée figure parmi les artistes les plus souvent couverts par la revue. La couverture de l’édition du 15 octobre 1963, par exemple, lui est dédiée.