Auctoritas et magistère des femmes dans l’Église de la Contre-Réforme. Avant-propos

Table

3. Sainte oui, mais « docteure » ? Sainte Thérèse dans l’iconographie à travers les siècles

Abstract

Francese | IngleseSainte Thérèse d’Avila, icône de la Contre-Réforme, incarne un modèle pour toutes les moniales, dévotes, fondatrices, théologiennes et mystiques qui s’inspirent de son exemple. L’iconographie de la sainte, à travers ses postures et symboles, reflète la manière dont elle est représentée pour répondre aux attentes de ses commanditaires, à la fois membres de son ordre et élites politiques et religieuses du monde catholique. La construction de son image résulte d’un processus évolutif, combinant son visage avec des attributs changeants, ajustés aux intérêts et aux messages que l’on souhaitait véhiculer. Les images associées à ses œuvres, servant à la dévotion populaire, se sont ainsi imposées comme un moyen puissant de diffusion des idées. Son cas est particulièrement marquant puisque, si les images de la sainte sont innombrables, rarissimes sont celles où elle est représentée en train d’enseigner. Cette absence est l’indice d’une contradiction qui pèse sur les figures féminines de l’époque dont l’Église, tout en indiquant leur exemple comme un modèle, n’en reconnaît pas l’auctoritas dans le domaine théologique et d’écriture.

1. Naissance d’un projet

Le présent numéro de la revue Publifarum recueille les actes d’une journée d’étude1, Directrices de conscience, théologiennes et prédicatrices en France au XVIIe siècle, qui s’est tenue à Udine le 7 mai 2024, premier événement organisé dans le cadre d’un Projet d’Intérêt National dont le but est de rendre visible l’écriture religieuse féminine dans le monde francophone à l’époque de la Contre-Réforme2. L’idée de consacrer à la question du magistère féminin un séminaire est née en mai 2023 à l’Université de Tours ; lors des échanges sur l’œuvre de Marie de l’Incarnation au sein du cours de maîtrise d’Hélène Michon, au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, il a été évident que la relation des femmes à l’auctoritas et à l’enseignement constituait l’un des angles morts des études sur l’écriture féminine dans le monde de la réforme catholique (MICHON, BOILLET, ARDESI 2021). La subvention du PRIN 2022 accordée à Alessandra Ferraro de l’Université d’Udine, le Principal Investigator, et à Chiara Rolla, responsable de l’Université de Gênes, a par la suite permis la réalisation de ce projet qui a porté son attention sur une question centrale, comme on le verra, qui touche le rôle de la femme au sein de l’Église et de la société, les conditions de l’écriture féminine, celles de la publication et de la circulation de ces écrits, ainsi que leur poids, leur auctoritas, dans le domaine religieux.

Ont participé aux travaux, outre Hélène Michon, tous les membres de ce groupe qui compte trois contractuelles de recherche en littérature française (Silvia Boraso, Giorgia Lo Nigro et Elena Ravera), ainsi que Giada Silenzi, doctorante en Scienze linguistiche e letterarie des Universités d’Udine et de Trieste.

2. Le contexte historique

La Réforme catholique qui s’impose d’abord dans l’Europe du Sud pour investir la France au XVIIe siècle entraîne avec elle un profond changement dû à la ferveur retrouvée ; le désir d’ascèse a une incidence importante également au niveau collectif : la fondation d’ordres nouveaux, d’instituts charitables et de nouvelles congrégations redessine, en effet, la société de l’époque. Ces actions multiples recourent massivement à la présence féminine : l’exemple le plus célèbre est incarné par Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel, fondatrice de nouveaux couvents, mystique et écrivaine, béatifiée en 1614, canonisée en 1622 et, par la suite, proclamée patronne d’Espagne en 1627. En 1965, dans Lumen Hispaniae, Paul VI la désigne comme la patronne des écrivains espagnols : c’est le prélude à sa nomination à docteur de l’Église en 1970. Ce titre sera octroyé par ce même Pape à Catherine de Sienne ; ensuite, il reviendra à Thérèse de Lisieux (1997) et, enfin, en 2012, à Ildegarde de Bingen. Ce sont les quatre saintes qui représentent le sexe féminin parmi les 37 docteurs de l’Église. Le titre de docteur ne sera attribué à la sainte espagnole qu’au bout d’un long procès de près de quatre siècles, ce qui est emblématique d’une attitude contradictoire de l’Église de Rome envers les femmes. Tout en étant interdites de prendre la parole en public selon le célèbre précepte de Saint Paul, « que les femmes se taisent dans les assemblées : elles n’ont pas la permission de parler ; elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi » (1 Corinthiens 14, 34), elles sont indispensables à la vitalité du catholicisme par leur œuvre et leur exemple. Le silence que prescrit Saint Paul ne concerne pourtant pas tellement la prise de parole en soi, mais leur magistère, leur enseignement doctrinal : « Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de dominer l’homme » (1 Timothée 2, 12).

Dans l’espace restreint qui s’est créé en France à l’époque entre l’interdiction ecclésiastique, la ferveur et un besoin croissant d’élever les âmes des fidèles et de gagner les protestants, un grand nombre de femmes, religieuses et dévotes, savantes et illettrées, de toutes les classes sociales, trouvent le moyen pour imposer leur auctoritas, soit à travers un enseignement oral, soit à travers leurs écrits. Le cas de la direction de conscience, qui joue au XVIIe siècle en France un rôle majeur dans ce mouvement de renouveau, est révélateur. Le jésuite François Guilloré, dont l’opinion est particulièrement influente dans les milieux ecclésiastiques et dans la formation des futurs directeurs spirituels, considère comme « intolérable » que des femmes assument ce rôle : « C'est un renversement intolérable, que celles, qui n’eurent jamais d’autre emploi dans l’Église de Dieu, que celui de prier, veuillent maintenant prendre un nouveau rang, en prenant celui de conduire les âmes » (GUILLORÉ 1673 : 169). Dans le chapitre III de ses Secrets de la vie spirituelle qui en découvrent les illusions, il prend comme cible les « grandes Spirituelles qui font profession d’en conduire d’autres de leur sexe » :

Elles doivent plutôt se persuader avec beaucoup d’humilité, que le propre du sexe, sont les ténèbres, et le silence, et que c’est le lieu où elles peuvent uniquement être avec sureté, car, de là qu’elles éclatent ou qu’elles parlent, il est d’ordinaire infaillible, qu’elles s’égarent ; mais beaucoup plus, quand elles voudront prendre cet éclat, du côté de la conduite des âmes soit que cela vienne de ce qu’il leur est facile de s’éblouir dans la lumière, soit qu’il arrive de ce que leurs vues sont fort limitées : l’Église n’a pas jugé qu’elles fussent capables d’aucune occupation hiérarchique, et elles se veulent élever contre son jugement en s’appropriant par une étrange confusion d’ordre, ce qui n’appartient qu’à l’homme, et en s’ingérant d’une chose à laquelle elles n’ont pas la moindre capacité. (GUILLORÉ 1673 : 170)

Guilloré cependant n’applique ce jugement ni aux abbesses ni aux fondatrices et réformatrices : celles-ci, selon l’enseignement de Sainte Thérèse, devaient présenter des exemples et fournir un guide pour leurs religieuses. On sait que, dans le cas de personnalités d’exception, l’influence s’exerce également au dehors du cloître et s’étend aux hommes. On connaît les cas de Mme Acarie et de son salon spirituel, avant qu’elle n’entre au Carmel sous le nom de Marie de l’Incarnation, et le rayonnement des mères Angélique et Agnès à Port Royal. Chez les Ursulines se démarque Marie de l’Incarnation, la « Thérèse de nos jours et du Nouveau Monde » selon Bossuet, qui guide son fils, le bénédictin Claude Martin, dans le chemin de la perfection ; la fondatrice de la Visitation, Jeanne de Chantal, exerce son rôle de directrice auprès de saint François de Sales dans un mouvement chiasmatique, tandis qu’une relation analogue se développe entre Jeanne Guyon et Fénelon, même si celle-ci n’appartient à aucun ordre. Si le caractère éminemment individuel de la relation entre directeur de conscience et dirigée a permis des cas de figure inédits et non conventionnels, il en va différemment dans le cas de la prédication, activité publique et donc absolument interdite aux femmes. Cette interdiction a été escamotée plusieurs fois dans le cas des « prophétesses », ou des visionnaires, les femmes à charisme, qui se présentent comme des messagères divines, leur autorité provenant directement de Dieu. Cela leur assurait une légitimité auprès des fidèles. Marie Rousseau, cabaretière parisienne, femme de basse naissance et mère de cinq enfants, exerce une grande influence sur Olier et sur de nombreuses personnalités de la capitale ; la veuve Marie Teyssonnier est consultée régulièrement comme un oracle par le jésuite Coton, confesseur de Louis XIII, et par tant d’autres grands esprits du siècle ; saint Jean Eudes considère de la même manière Marie des Vallées, spirituelle de Coutances ; après être devenu son directeur, il lui consacre un gros volume (2013). À Vannes, la servante Armelle Nicolas, appelée Marie des Vallées, est fréquentée par de nombreuses personnes « travaillées de diverses sortes de peines d’esprit » et qui « trouvaient beaucoup de soulagement en les lui communiquant », comme l’atteste sa biographe (JEANNE DE LA NATIVITÉ 1676 : 557). À côté de ces visionnaires intégrées dans l’institution, on trouve une figure restée à ses marges : Antoinette Bourignon, dont les œuvres seront mises à l’index et qui, sur le modèle du prophétisme biblique, par la prédication comme par l'écriture, dénonce la situation de corruption où se trouve la société de l’époque et invite à la conversion.

Si la lettre et la parole orale ont été les principaux instruments de l’affirmation de l’auctoritas féminine dans les cas qu’on vient de citer, les femmes au XVIIe siècle dans le giron religieux ont pratiqué d’autres formes d’écriture. Souvent leurs écrits, commandés par un clerc et rédigés sous la direction du Saint Esprit, ont été publiés au nom de l’homme d’église qui en garantissait l’orthodoxie ; dans les biographies les deux voix s’entremêlent dans un texte polyphonique qui rapporte fidèlement des documents autographes. Dans les recherches menées jusque-là – dont on peut trouver une partie des résultats dans L’écriture des moniales. Répertoire des textes personnels en langue française à l’époque de la Contre-Réforme (FERRARO, REGATTIN, BONESSO, TODESCO 2019) –, souvent, au-delà des relations autobiographiques ou de la correspondance, les Vies intègrent, en annexe, des méditations, des entretiens, des exercices, des maximes, des testaments spirituels, de véritables traités, ou bien les constitutions de l’ordre. L’hagiographe les considère comme autant de témoignages de la sainteté de la femme dont l’activité d’écriture constitue une preuve ultérieure. Selon la personnalité de la religieuse et son envergure, il peut s’agir de simples notes pédagogiques à l’intention des novices ou des consœurs, ou bien de véritables œuvres qui abordent de manière personnelle des points de théologie, comme dans le cas de la dominicaine Julienne Morell, autrice des Exercices spirituels sur l’éternité (1637) qui comprennent des passages d’exégèse biblique, ou encore pour les Traités de l’augustinienne Jeanne de Cambry, en religion Jeanne de la Présentation (1620, 1623, 1631, 1655, 1656). Selon Paul Droulers, « La Ruine, ouvrage le plus représentatif, offre en 600 petites pages un traité complet, sobre et pondéré, des voies de la perfection depuis l’état de péché jusqu’au mariage spirituel » (DROULERS 1953 : 62).

Toutefois, une grande partie de cette production est restée encore aujourd’hui à l’état de manuscrits, parfois transcrits par des consœurs et partiellement publiés, comme dans le cas de Catherine de Bar, à l’origine des bénédictines de l’Adoration perpétuelle (ALBERT, WAHLE 2001), de Jeanne Chézard de Matel, fondatrice de l’ordre du Verbe Incarné (UNDERBRINK 2011) et de Marguerite Bourgeois, qui a institué la Congrégation de Notre-Dame de Montréal (1964). À l’époque, seulement dans quelques cas isolés ces textes ont fait l’objet d’une publication à part, comprenant le plus souvent plusieurs écrits de la religieuse sous le titre d’Œuvres spirituelles, comme pour Laurence Gigault de Bellefonds, bénédictine (1688), ou pour la tertiaire augustinienne Jeanne Perraud (1682).

Ce rapide survol nous mène à constater que, malgré une production abondante, seule une petite partie de l’écriture féminine du XVIIe qui porte sur des sujets théologiques a été mise en valeur, la plupart du temps en tant que preuve de la sainteté de l’autrice ; si, dans quelques cas exceptionnels, ces œuvres sont publiées de manière autonome, on les définit comme « spirituelles » en ayant recours à un adjectif qui atténue leur portée. On revient encore à Guilloré qui reproche aux femmes « spirituelles » qui veulent diriger les âmes de manquer d’expérience et de science, de n’avoir aucun talent et donc de pécher par-là de superbe :

Je demande où est son expérience, elle, qui à peine est encore bien entrée dans le fond d’elle-même, & en qui tout est extraordinairement borné ? Je demande où est sa science & son érudition ; sans laquelle il n’est presque pas possible de discerner justement ce qui se passe dans les âmes ? N’est-ce donc pas une présomption hautement superbe, de vouloir se mêler d'une chose pour laquelle l’on n’a aucun talent, & ou ceux qui en sont les mieux partagés ont toutes les peines du monde d’y bien réussir ? (GUILLORÉ 1673 : 170)

Cela nous conduit au cœur de la question qui nous retient, celle de l’auctoritas féminine – ou plutôt de l’auctoritas non reconnue aux femmes – au sein de l’Église de la Contre-Réforme.

3. Sainte oui, mais « docteure » ? Sainte Thérèse dans l’iconographie à travers les siècles

Pour traiter cette question, il nous semble pertinent d’adopter une perspective interdisciplinaire et transnationale, à l’instar des approches utilisées dans leurs travaux par les membres du Centre d’analyse culturelle de la première modernité de l’Université Catholique de Louvain. Cela implique une ouverture aux échanges interartistiques, notamment entre textes et images, ainsi qu’une contextualisation étendue du phénomène littéraire et artistique, prenant en compte les acteurs sociaux et politiques influençant la vie culturelle de l’époque (DEKONINCK, GUIDERDONI 2007 ; DEKONINCK, GUIDERDONI-BRUSLÉ, GRANJON 2013 ; cf. aussi THØFNER 2019). L’iconographie de Thérèse d’Avila nous fournit un cas prégnant : icône de la Contre-Réforme, modèle pour toutes les moniales, dévotes, fondatrices, théologiennes et mystiques qui s’inspirent de son exemple au cours de cette période, comme on l’a vu pour Guilloré, elle devient également une référence ayant su exploiter toutes les occasions qu’une femme pouvait saisir à l’époque pour s’affirmer, toujours en porte-à-faux entre hérésie et orthodoxie. L’art en général, mais les images plus particulièrement, acquièrent une place de choix pour les évêques réunis dans le Concile de Trente car, par ce moyen, l’art dessert la propagande : les fidèles, même les illettrés, mais également les protestants, sont alors poussés à adhérer à la foi rénovée moins par l’intellect qu’à travers les sens. On est à un moment où l’univers analogique médiéval cède le pas à des domaines, celui de l’art, de l’écriture et de la théologie qui, s’ils sont en voie d’autonomisation, ont encore des liens réciproques, étroits et nombreux.

Parcourir l’iconographie de sainte Thérèse nous permet de saisir, donc, à travers l’analyse de ses postures et des symboles qui l’accompagnent – habit des Carmélites déchaussées, colombe, cœur percé, livre ouvert et plume à la main pour écrire – la manière dont elle est représentée pour répondre à ses commanditaires, les membres de son ordre, mais également les élites politiques et religieuses de l’époque. La construction de l’image de la sainte d’Avila est le résultat d’un long processus qui se finalise par la combinaison du visage de Thérèse, d’une part, et d’une série d’attributs coutumiers, d’autre part, ajoutés et permutés au rythme des intérêts des accentuations sémantiques que l’ensemble souhaitait projeter, témoignage éloquent de la pertinence de l’expression plastique comme dispositif de diffusion des idées. Dans ce contexte, les gravures qui ont accompagné la publication de ses œuvres ou qui ont servi de nourriture et de stimulant à la dévotion populaire pieuse, sont devenues l’un des moyens les plus adaptés à leur efficacité publicitaire, comme le montrent les études les plus récentes (PINILLA MARTÍN 2015 ; FERNÁNDEZ FRONTELA 2020 ; EGIDO 2021).

L’art baroque a multiplié les représentations de la sainte, de la Transverbération de sainte Thérèse sculpté par le Bernin dans la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome au portrait de Thérèse plume à la main que Rubens peignit vers 1615, conservé actuellement au Kunsthistorisches Museum de Vienne ; à travers ces œuvres les grands artistes de l’époque mettent en lumière les éléments saillants de son parcours, l’ascèse mystique et l’écriture. Dans son groupe, avec une maestria sans pair, le Bernin, se basant sur le témoignage écrit de Thérèse, imprime au marbre un mouvement sinueux qui interprète la fascination de son époque pour le mysticisme féminin et, en même temps, fait ressortir son caractère érotique. Les représentations des extases abondent dans la peinture ainsi que dans la littérature mystique qui s’épanouit d’abord en Espagne et Italie pour gagner la France au XVIIe, siècle de l’« invasion mystique » selon l’abbé Bremond : le sujet perd tout contrôle rationnel de son corps et de son esprit pour entrer dans une communion intime avec la divinité.

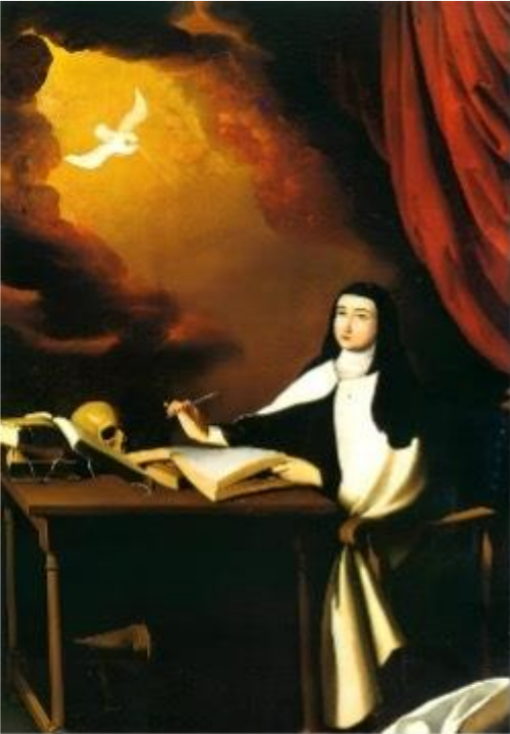

Mais concentrons-nous sur quelques images où la sainte est peinte au moment de l’écriture. Les portraits de femmes qui lisent ne sont pas fréquents à cette époque et encore moins celles qui écrivent, lecture et écriture étant des occupations éminemment masculines. Rubens peint Thérèse la plume dans sa main droite et le livre dans la gauche, son regard inspiré tourné vers un endroit d’où émane un rayon de lumière mais qui n’est pas représenté dans le tableau. Cette posture est reprise par un autre maître de la peinture baroque, Francisco de Zurbarán qui, dans un tableau daté d’environ 1650, aujourd’hui dans la sacristie principale de la cathédrale de Séville, peint la sainte assise à son écritoire devant un livre ouvert, la plume à la main, au moment où elle marque une pause dans sa tâche ; le Saint Esprit d’où émane la lumière apparaît sous la forme d’une colombe blanche dans un éclat de lumière dans la partie supérieure gauche du tableau.

Les peintures de Rubens et de Zurbarán reprennent un autre topos de l’écriture mystique et religieuse : le saint ou la sainte sont réduits au rôle d’instrument du Saint Esprit qui les dirige. Ce que sainte Marie de l’Incarnation écrit dans la Relation de 1654 – « Cependant, m’ayant été commandé d’écrire, j’en couche sur papier ce que l’esprit de grâce qui me conduit m’oblige et me permet d’en écrire » (MARIE DE L’INCARNATION 2016 : 242) – est une sorte de condensé de l’écriture mystique que Rubens et Zurbarán reproduisent sur la toile. Jean-Pierre Albert a fait ressortir la contradiction qui est à la base de l’écriture des mystiques : « Dans les faits, il semble que l’écriture des mystiques ne soit jamais une raison suffisante de leur réputation : elle n’a de valeur que dans son lien avec leur vie. C’est donc leur sainteté qui est honorée, non leur intelligence ou leur talent littéraire, pédagogique ou dialectique » (ALBERT 1999 : 32). Ces représentations de Thérèse, tout en glorifiant la sainte en tant qu’exemple et témoin de la grandeur divine, limitent son apport personnel puisque la présence du Saint Esprit en fait un instrument par lequel s’exprime celui-ci.

Le cas de Thérèse d’Avila est particulièrement intéressant pour le sujet que nous abordons dans ce numéro de Publifarum puisque, déjà de son vivant, elle acquiert une aura de femme docte, de « docteure ». En France, à l’époque, aucune femme religieuse ou dévote ne fait l’objet d’un culte semblable et, par conséquent, d’une attention pareille de la part des peintres et des graveurs. Il faut encore ajouter que, à la différence des écrits des saintes du passé, les textes de Sainte Thérèse ne circulent plus seulement à l’état de manuscrits ; approuvés par ses confesseurs, ils arrivent à connaître une diffusion exceptionnelle grâce à l’imprimerie ; c’est parce qu’elle est l’auteure de nombreux livres qu’à partir du moment où on commence à s’enquérir de ses vertus ou à les publier en vue de la béatification, les témoins de ce procès la présentent généralement comme « docteure », bien qu’il s’agisse d’une femme. Les théologiens carmélites de Salamanque en 1622, à l’occasion de sa canonisation, appelèrent sainte Thérèse « Doctorum doctrix et magistra » : il existe, en effet, de nombreuses images de sainte Thérèse portant un bonnet de docteur. Ce symbole apparaît sur la tête de la sainte ou bien à ses pieds, tandis qu’elle est représentée dans des postures traditionnelles, transpercée par un dard divin ou éclairée par le Saint Esprit.

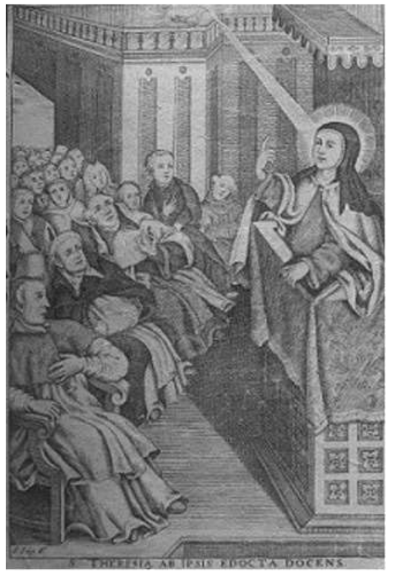

Au contraire, les images de la sainte en train d’enseigner ne sont pas nombreuses comme le remarque José Navarro Talegón : sont « tardías y escasas las representaciones en que la santa actualiza aquella facultad y aparece en calidad de docente, ejercitando el magisterio oral » (NAVARRO TALEGÓN 2015 : 464-465). Nous ajoutons qu’elles sont produites dans des espaces marginaux par des artistes mineurs : il s’agit soit de gravures à l’intérieur d’œuvres imprimées dans des circuits proches des Carmes déchaux, soit de tableaux commandités à des peintres restés anonymes par des couvents de province ou des colonies. Elles répondent surtout à des commandes de l’ordre du Carmel qui célèbre ainsi les excellences de son illustre réformatrice.

On retrouve la première représentation de Sainte Thérèse docens dans la gravure d’un Carme déchaussé, le frère Joseph, qui devait être prévue pour un Santolarium, un livre des saints pour tous les jours de l’année, aujourd’hui disparu : elle a été reproduite en 1731 à l’intérieur d’un opuscule publié dans le giron de son ordre. La Sainte, plus grande que les autres personnages, est représentée sur une chaire, symbole de l’éloquence, dans une pose magistrale et doctorale ; elle est entourée d’une auréole et un rayon céleste éclaire son visage tandis que son bras droit est levé et son index pointe verticalement vers le ciel, geste d’instruction et d’exhortation par excellence « du maître dans une discipline du savoir » (GARNIER 1982 : 170). Son regard ne fixe pas son auditoire. Admiratif et recueilli, celui-ci est composé de vingt représentants de l’organe hiérarchique et doctoral de l’Église de son temps. Comme le rappelle Garnier, à propos de la signification de l’image au Moyen Âge : « La position debout, immobile, d’un personnage figuré seul, ou séparé d’un groupe, exprime en effet une supériorité, due à la nature, au rang, à la fonction et à la valeur » (GARNIER 1982 : 112). Au pied du tableau, l’artiste anonyme décrit ainsi le charisme doctoral d’une phrase lapidaire : « Theresia ab ipsis edocta docens ».

Dans la peinture de l’époque, l’image est reprise seulement trois fois par des artistes qui sont restés anonymes : l’intérêt de ces tableaux est principalement documentaire.

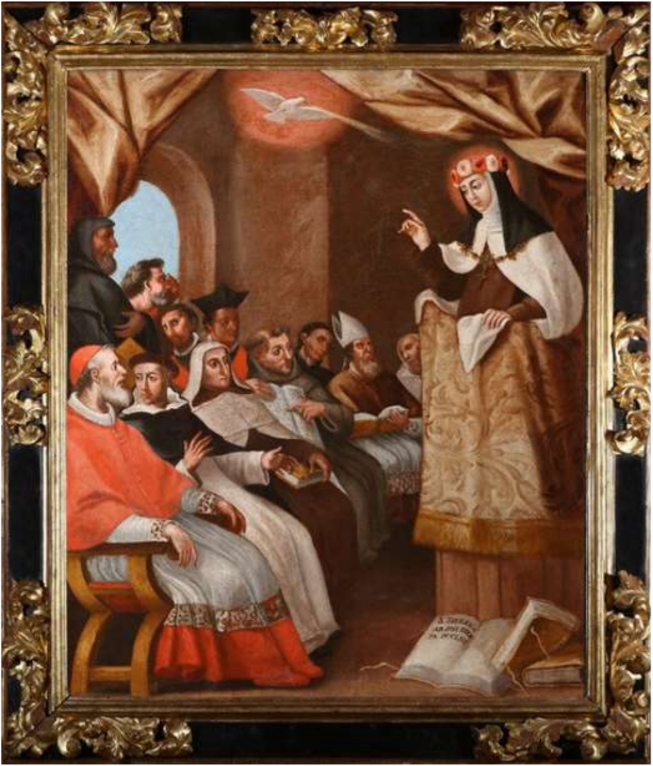

Les deux peintures à l’huile se trouvent dans deux localités de la province espagnole marquées par le passage de Sainte Thérèse : Santa Teresa maestra de doctores, ouvrage sans doute du XVIIIe siècle, est conservé dans la Collégiale de l’Église paroissiale de Pastrana, ville où Thérèse avait fondé deux couvents, l’un masculin et l’autre féminin. La sainte regarde vers le spectateur : inspirée par le Saint Esprit, elle pointe son index vers le haut, ce qui représente l’acte d’enseigner ; dans le parterre des clercs de plusieurs ordres et de hauts prélats richement habillés sont en train de l’écouter touchés par ses préceptes ou bien les commentant.

Le deuxième, Santa Teresa de Jesús, Maestra, appartient aux Carmélites Déchaussées du Monastère de San José à Toro, dans la province de Zamora en Espagne.

De la chaire, la sainte, assistée du Saint Esprit, s’adresse à un auditoire attentif parmi lequel on reconnaît au premier rang des membres de plusieurs ordres et de différents degrés de la hiérarchie ; à l’arrière-plan, d’autres clercs assistent à son enseignement. Quelques-uns au premier rang, des livres à la main, pourraient avoir été représentés au moment où ils mettent en doute la doctrine de Thérèse d’Avila ; le franciscain semble ratifier ce qu’il entend en pointant du doigt le volume ouvert. Quelques livres jonchent le sol, remplissant le vide qui précède la chaire, de volume arrondi et à moitié voilée d’une toile de brocart ; à ses pieds, dans un livre ouvert, on retrouve inscrit le titre de l’œuvre, « Theresia ab ipsis edocta docens », en reprenant la gravure dont s’est sans doute inspiré le peintre anonyme.

Le même thème est reproduit, à la même époque, pendant le XVIIIe siècle, comme semblent l’indiquer les perruques des personnages au fond de l’assemblée, par un peintre de l’école de Cuzco, dont le tableau se trouve au Musée Sainte Thérèse à Arequipe au Pérou.

Cette peinture, où prédominent le rouge, l’ocre et les couleurs de la terre selon la manière typique de l’école coloniale, s’inspire également de la gravure prototypique, mais le caractère hagiographique est ici accentué : l’auditoire, formé de clercs et de laïcs, paraît fasciné par l’enseignement de Thérèse qui pointe de son index levé de manière magistrale et est éclairée par un rayon de lumière. La perspective déformée ainsi que le fait que tous les personnages sont peints dans une même posture, confère au tableau un air naïf.

L’écu à ses pieds illustre, dans un espagnol archaïque, le sujet peint : « Sentada Theresa en su Cathedra disputa con los mas Sabios Doc.s quedan admirados de oirla, aplaudiendo tan celestial Doct. Y hubieron que aprender mucho de su Soverana escuela dando gracia al Criador q la dotò con tanta Saviduria » (De la Chaire, Thérèse discute avec les plus sages docteurs, qui restent impressionnés en l’écoutant. Ils applaudissent son enseignement céleste, reconnaissant combien ils ont encore à apprendre de sa souveraine école, rendant grâce au Créateur qui lui donna un tel savoir).

Il est intéressant de constater que dans le contexte colonial, moins marqué par la présence de l’Église de la métropole, l’artiste local ne reproduit plus sur la toile l’écho des controverses dont la maîtrise de sainte Thérèse avait été l’objet – controverses dont les deux autres tableaux portent les traces – et qu’il met tout son art au service de la glorification de la sainte dont la « Saviduria », la sapientia, est considérée comme l’un des attributs essentiels.

Comme on l’a vu, les représentations tardives et rares où la sainte apparaît en tant qu’enseignante exerçant un magistère oral sont produites par des artistes mineurs dans des contextes marginaux. Ces œuvres, souvent des gravures ou des peintures anonymes, se trouvent dans des milieux proches des Carmes déchaux, dans des couvents provinciaux ou des colonies. Elles répondent généralement à des commandes du Carmel, mettant en valeur les mérites de sa réformatrice.

L’absence de représentations de sainte Thérèse docens dans les circuits des élites pose un problème du même ordre que ceux qu’on a évoqués pour la production écrite des religieuses et dévotes en France : tout se passe comme si l’Église reconnaissait l’importance du bios en tant qu’exemplum, mais qu’elle refusait toute autorité à la parole féminine. Ce manque de reconnaissance empêche que la femme puisse occuper la place de l’auteur, terme étymologiquement lié à l’idée de création et de fondation de la parole doctrinale. En mettant l’accent sur le parcours biographique et en se concentrant sur leurs actions extérieures, on détourne l’attention du cheminement intérieur et de l’enseignement de ces femmes. En honorant davantage leur sainteté que leur compétence, peintres et hagiographes ont contribué à ce que la vie de ces figures spirituelles soit considérée comme leur véritable œuvre. Leur réputation repose sur leurs actions tandis que leurs compétences n’ont été considérées qu’en tant que reflets de cette sainteté.

4. « Une femme n’est point obligée d’être théologienne »

Dans le titre d’un article consacré au rapport entre femmes et théologie dans la France du XVIIe, Dinah Ribard et Xenia Von Tippelskirsch citent un propos condescendant que Mme Guyon attribue à Bossuet : « une femme n’est point obligée d’être théologienne » (GUYON 2001 : 857), en soulignant que l’évêque de Méaux formule en réalité une interdiction sur leur droit et leur devoir d’enseignement (RIBARD, TIPPELSKIRCH 2012). Les auteures constatent par la suite que les exemples de femmes qui ont contourné cet interdit sont nombreuses et elles ajoutent que la publication de leurs livres,

qui sont le plus souvent des livres en langue vernaculaire et pour le cas qui nous occupent en français, constituent ou contribuent à constituer le fait historique de la théologie hors d’elle-même. Hors d’elle-même, c’est-à-dire jetée dans le monde des écrits sans évidence d’une garantie institutionnelle ni disciplinaire, où se produisait alors la réalité sociale que nous appelons la littérature. (RIBARD, TIPPELSKIRCH 2012 :239)

Les intervenantes à la journée d’étude Directrices de conscience, théologiennes et prédicatrices en France au XVIIe siècle se sont penchées sur ce continent peu étudié de la littérature théologique au féminin ; Hélène Michon, dans « Femmes et pouvoir au Grand Siècle : de la société ecclésiastique à la société mondaine et littéraire », a mis l’accent sur l’existence de réseaux d’influences de personnages connus telle Gabrielle Suchon, première femme à avoir abordé la métaphysique, ainsi que les deux Marie de l’Incarnation, la carmélite Barbe Acarie et l’ursuline Marie Guyard. Embrassant tant le domaine religieux que profane, ces femmes ont noué entre elles de fructueuses relations dans leurs salons et à travers leurs correspondances. Elles acquièrent, outre une autorité en matière de goût et de style, une première forme d’autorité dans la direction spirituelle comme dans la production philosophique, ce qui offre un point de vue inédit sur le XVIIe siècle. Les trois contributions qui suivent présentent les résultats des recherches menées dans les archives et dans les fonds des manuscrits des bibliothèques, en France comme en Italie, qui ont fait ressortir des documents précieux. L’envergure de la visitandine Marguerite Balland, fondatrice en 1669 du monastère de Modène, émerge des lettres de Maria Beatrice d’Este, sa dirigée, qu’a découvertes Chiara Rolla dans les archives diocésaines et d’État de la ville italienne (« La Mère Marie Marguerite Balland, 1612-1707, fondatrice du monastère de la Visitation de Modène, 1669, et directrice de conscience de Maria Beatrice d’Este, reine d'Angleterre ») ; la chercheuse est actuellement sur les traces des écrits autographes de la moniale, « le di lei memorie manoscritte », dont se sont servis ses deux biographes dans leurs Vies. Les recherches dans les fonds des manuscrits ont permis à Giorgia Lo Nigro de repérer le journal spirituel d’une chartreuse, Anne Griffon, qui témoigne de son influence au sein du monastère de Gosnay. Ce journal, dont l’écriture a été commandée par sa supérieure, parvient, en outre, à exprimer l’authenticité et la profondeur du parcours mystique de la moniale qui revendique sa connexion directe avec Dieu comme source d’une connaissance de supériorité par rapport à ses directeurs de conscience. Les recherches de Silvia Boraso dans les archives des monastères de la Visitation de Caen et de Notre-Dame de Charité lui ont permis de vérifier qu’aucun écrit autographe de la religieuse n’a survécu aux aléas du temps. Cela n’a pas empêché la chercheuse, dans « La mère supérieure Françoise-Marguerite Patin, directrice et supérieure du monastère de la Visitation de Caen, vue à travers sa propre voix, les témoignages monastiques et sa correspondance avec Jean Eudes », de faire revivre ce personnage qui a joué un rôle fondamental au sein des institutions religieuses de son temps et de rappeler son influence durable. Ce sont plusieurs témoignages allographes sur son activité de directrice de conscience ainsi que le portrait de la Mère fourni par le père Jean Eudes, son directeur spirituel et fondateur de l’ordre de la Charité, qui lui ont permis d’en reconstituer le parcours.

Deux cas plus connus sont au centre des études d’Elena Ravera et de Giada Silenzi qui se penchent respectivement sur la « Solitaire des Pyrénées » (« Jeanne-Marguerite de Montmorency, la Solitaire des Pyrénées : fortune et controverses d’une correspondance spirituelle ») et sur le rôle de Jacqueline Pascal dans la conversion de son célèbre frère. Elena Ravera rappelle que la femme connue comme la « Solitaire des Pyrénées » ou la « Solitaire des Rochers » est une figure controversée, au cœur d’une querelle historique et littéraire. En effet, son identité, ainsi que la véracité de sa correspondance avec son directeur spirituel Luc de Bray, curé de la Trinité à Châteaufort, suscitent des interrogations depuis des siècles. Si l’authenticité de ses lettres est fortement mise en doute aujourd’hui, il a été indispensable, remarque Ravera, de recourir à un personnage féminin, anachorète et mystique, pour s’inscrire dans le débat théologique autour du quiétisme. De son côté, Giada Silenzi (« Jacqueline Pascal épistolière : l’art de plaire au service du salut ») se penche sur la correspondance de Jacqueline Pascal, personnage longtemps relégué à un rôle secondaire par rapport à son frère Blaise, mais dont la pensée et les écrits révèlent une valeur spirituelle, intellectuelle et littéraire importante. L’article examine des extraits de la correspondance entre frère et sœur, en mettant en lumière la dimension prescriptive des lettres spirituelles où Jacqueline a recours à un style agréable pour atteindre une finalité édifiante. L’analyse de son épistolaire, qui puise ses procédés stylistiques dans le répertoire mondain et son efficacité persuasive dans l’éloquence sacrée, permet à Silenzi de reconsidérer la place de la moniale au sein du courant port-royaliste qui, en refusant toute indigence stylistique, a contribué à élaborer « une réponse pertinente à la recherche classique d’une nouvelle rhétorique, antipédante et antidogmatique ».

Toutes les contributions montrent que, bien que séparées par leur éducation, par leur condition, par les circonstances biographiques et par leurs connaissances, ces femmes se servent de leur plume pour s’insinuer dans un espace social où la parole doctrinale féminine n’est pas prévue et n’a pas de place. Dans une stricte collaboration avec des clercs qui cautionnent la publication de leurs œuvres et encadrent leurs parcours, comme le remarquent Ribard et Tippelskirch, elles contribuent, alors, « à l’elaboration de la différence entre savoir et doctrine, entre énonciation théologique publique et magistère » (2012 : 262).

Bibliographie

ALBERT J.-P., « L'écriture des mystiques : affirmation ou effacement du sujet ? », dans A. IUSO (éd.), Scritture di donne. Uno sguardo europeo, Protagon, Arezzo 1999, pp. 23-32.

ALBERT M., WAHLE U., Bibliographia Mechtildiana [Verzeichnis der gedruckten Schriften von und über Mechtilde de Bar und die Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament], Norderstedt (Benediktinerinnen), Köln 2001.

BOURGEOYS M., Les Écrits de Mère Bourgeoys : autobiographie et testament spirituel, texte présenté et annoté par Sœur Saint-Damase-de-Rome, M.-A. GAUTHIER-LANDREVILLE (éd.), Montréal, Congrégation de Notre-Dame, Montréal 1964.

BREMOND H., « L’invasion mystique (1590-1620) », dans Id., Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, vol. II., Bloud et Gay, Paris 1916.

CAMBRY J. (DE), Petit exercice pour pouvoir acquérir l’amour de Dieu, Adrien Quinqué, Tournai 1620.

––– Antérologie ou traité de la ruine de l’amour propre et du bâtiment de l’amour divin par D.I.D.C. religieuse de l’ordre de St-Augustin, Adrien Quinqué, Tournai 1623.

––– Le flambeau mystique ou adresse des âmes pieuses es secrets et cachés sentiers de la vie intérieure composé par Jeanne Marie de la Présentation recluse les Lilles, veuve Adrien Quinqué, Tournai 1631.

––– Traité de la réforme des abus du mariage composé par Dame Jeanne de Cambry religieuse de l’ordre de s. Augustin, du depuis sœur Jeanne Marie de la Présentation recluse lez Lille, veuve Adrien Quinqué, Tournai 1655.

––– Traité de l’excellence de la solitude composé par dame Jeanne de Cambry religieuse de l’ordre de Saint-Augustin du depuis Jeanne Marie de la Présentation, recluse, avec un petit exercice (première pièce de ses œuvres) pour acquérir l’amour de Dieu, mis au jour en l’an 1621, sans expression de son nom ainsi que d’une fille spirituelle à sa compagnie, veuve Adrien Quinqué, Tournai 1656.

DEKONINCK R., GUIDERDONI A. (éd.), Emblemata sacra. Rhétorique et herméneutique du discours sacré en images. The Rhetoric and Hermeneutics of Illustrated Sacred Discourse, Brepols 2007.

DEKONINCK R., GUIDERDONI-BRUSLÉ A., GRANJON E. (éd.), Fiction sacrée. Spiritualité et esthétique durant le premier âge moderne, Peeters (« Art and Religion »), Louvain 2013.

DROULERS P., « Jeanne de Cambry », dans Ch. BAUMGARTNER, M. OLPHE-GALLIARD (éd.), Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, t. 2, 1, Beauchesne, Paris 1953.

EGIDO T., « Santa Teresa, mujer y doctora », Investigationes Históricas, época moderna y contemporánea, I (Homenaje a la Profesora Rosa Mª González Martínez), 2021, pp. 5-34, disponible en ligne: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8269136, consulté le 04.01.2025.

EUDES J., La Vie admirable de Marie des Vallées et son Abrégé, suivis des Conseils d’une grande servante de Dieu, D. TRONC, J. RACAPÉ, Congrégation des Eudistes (éd.), Centre Saint-Jean-de-la-Croix, Mers-sur-Indre 2013.

FERNÁNDEZ FRONTELA L. J., « Iconografía de santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia », Teresa de Jesús (Ávila), 227, septembre-octobre 2020, pp. 15-21.

FERRARO A., REGATTIN F., BONESSO A., TODESCO F. (éd.), L’écriture des moniales. Répertoire des textes personnels en langue française à l’époque de la Contre-Réforme, I libri di Emil, Città di Castello 2019.

GARNIER F., Le langage de l’image au Moyen Âge. Signification et symbolique, Le léopard d’or, Paris 1982.

GIGAULT DE BELLEFONDS L., Les Œuvres spirituelles de Madame de Bellefont, religieuse, fondatrice et supérieure du Convent de Notre-Dame des Anges de l’Ordre de Saint Benoist, à Rouen, Hélie Josset, Paris 1688.

GUILLORÉ F., Les Secrets de la vie spirituelle qui en découvrent les illusions, Étienne Michalet, Paris 1673.

GUYON J.-M., La vie par elle-même et autres écrits biographiques, D. TRONC (éd.), Honoré Champion, Paris 2001.

[JEANNE DE LA NATIVITÉ], Le Triomphe de l’Amour divin dans la vie d’une grande servante de Dieu nommée Armelle Nicolas, décédée l’an de notre seigneur 1671. Fidèlement écrite par une religieuse du monastère de sainte Ursule de Vannes, de la congrégation de Bordeaux et divisé en deux parties, Jean Gall, Vannes 1676.

MARIE DE L'INCARNATION, Relation de 1654. Postface, chronologie et bibliographie d’A. Ferraro, Boréal, Montréal 2016.

MICHON H., BOILLET É., ARDESI D. (éd.), Femmes, mysticisme et prophétisme en Europe du Moyen Âge à l’époque moderne, Classiques Garnier, (Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, n° 4), Paris 2021.

MORELL J., Exercices spirituels sur l’éternité avec quelques autres méditations de divers sujets et un petit exercice préparatoire pour la Sainte Profession, Jean Piot, Avignon 1637.

NAVARRO TALEGÓN J., « Santa Teresa maestra. Ficha 181 », dans Teresa de Jesús maestra de oración, Catalogue d’exposition, Las Edades del Hombre, Ávila y Alba de Tormes 2015, pp. 464-465.

Officia propria Sanctorum et aliarum festivitatum ordinis Carmelitarum, pro eiusdem ordinis fratribus, et monialibus discalceatis: a Sixto V. approbata, et a Clemente X. etc. aucta…, Héritiers Juan García Infanzón, Madrid 1731.

PERRAUD J., Les Œuvres spirituelles de la sœur Jeanne Perraud, religieuse du tiers-ordre de saint Augustin, recueillies par un religieux augustin déchaussé, Claude Marchy, Marseille 1682.

PINILLA MARTÍN M. J., Imagen e imágenes de santa Teresa de Jesús entre 1576 y 1700. Origen, evolución y clasificación de su iconografía, Diputación, Ávila 2015.

RIBARD D., VON TIPPELSKIRCH X., « “Une femme n’est point obligée d’être théologienne”. Le genre de la théologie », dans J.-P. GAY et Ch.-Ol. STIKER-MÉTRAL (éd.), Les Métamorphoses de la théologie. Théologie, littérature, discours religieux au XVIIe siècle, Honoré Champion, Paris 2012, pp. 237-262.

THØFNER M., « The Absent Made Present: Portraying Nuns in the Early Modern Low Countries », in S. J. MORAN and A. C. PIPKIN, Women and Gender in the Early Modern Low Countries 1500-1750, Brill, Leiden 2019, pp. 128-166.

UNDERBRINK M. C., Le « Traité des quatre mariages » de Jeanne Chézard de Matel (1596-1670) : Vers une spiritualité de l’Incarnation, Thèse, Doctorat en Histoire : Histoire religieuse, politique et culturelle, Doctorat en Théologie catholique, Université Jean Moulin – Lyon 3, dir. J. KRUMENACKER, M. GUEULLETTE, 2011.

Note

↑ 1 La rédaction de cet avant-propos s’est faite dans le cadre du projet PRIN 2022 - Bringing Out an Invisible Female Literary Corpus: Religious Writing in the French-Speaking World at the Time of the Counter-Reformation. Census And Repertoire of a New Corpus. Towards a Reorganization of the Canon in a Gendered Perspective (G53D23000260006).

↑ 2 Parmi les événements scientifiques liés au projet, nous citons le colloque international bilingue « Gentillesse, grâce et charme : civilités italienne et française en miroir (XVIe-XVIIe siècle) / Gentilezza, grazia e incanto : buone maniere italiane e francesi a confronto (XVI-XVII secolo) » organisé par Chiara Rolla, Françoise Poulet et Simona Morando. Le colloque a prévu deux sessions (Gênes, 25-27 mars 2024 et Bordeaux, 26-27 septembre 2024). Chaque session a envisagé un panel consacré aux thématiques du PRIN. En 2025 deux colloques internationaux sont prévus. Le premier à Gênes : « Sous le voile, derrière les grilles ou dans le silence et la retraite. Les talents littéraires et artistiques cachés des religieuses et des femmes dévotes au XVIIe siècle » (10-11 avril 2025), organisé par Chiara Rolla, Alessandra Ferraro et Silvia Boraso ; le deuxième à Udine, organisé par Alessandra Ferraro et Elena Ravera : « Écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe : à propos d’une base de données en construction » (7-8 mai 2025). Au sein du colloque du CIR 17 (Centre International de Rencontres sur le 17e siècle), « Liberté de penser, liberté de créer au XVIIe siècle. S’affranchir des traditions artistiques, rhétoriques et scientifiques », qui se tiendra à Lecce du 25 au 27 juin 2025, est prévue une séance consacrée au PRIN, « Liberté et création féminines dans le(s) cloître(s) au XVIIe siècle ». Tous les membres du groupe de recherche y participeront. Les actes de toutes ces manifestations scientifiques seront publiés dans des revues spécialisées ou auprès d'éditeurs de renommée internationale. La principale réalisation prévue par le projet, dont la publication est attendue fin 2025, est la banque de données Écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe qui va comprendre un volet bio-bibliographique, une bibliothèque digitale et une section consacrée à l’iconographie.