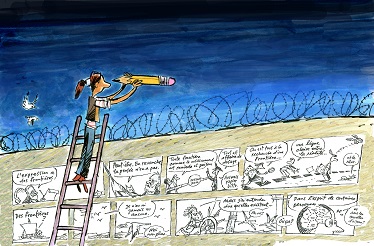

La mise en page aux frontières du lisible en France dans les années 70

DOI:

https://doi.org/10.15167/1824-7482/pbfrm2024.2.2540Parole chiave:

Esthétique, années Soixante, lecture, planche, gouttièreAbstract

À partir des années 60 apparaît en France une génération d’auteurs réalisant des expérimentations autour de la mise en page qui dérogent de son usage classique. Nous souhaitons ici observer les processus créatifs qui amènent à un effondrement progressif de la transitivité narrative assurée entre autres par la mise en page. Ceux-ci peuvent prendre la forme de l’accroissement du nombre de cases dans la page ou au contraire de leur disparition lors de compositions tableaux ; la circulation de l’œil dans la page peut aussi être embarrassée par des cheminements inhabituels qui peuvent aller jusqu’à contrarier la temporalité inhérente à la distribution de l’action en unités distinctives ; les cadres vignettaux peuvent aussi être soumis à des logiques esthétiques qui échappent à une justification narrative et la gouttière peut elle-même devenir un motif graphique à part entière ; enfin, les cases peuvent se révéler poreuses et les images s’écoulent les unes dans les autres à travers des béances qui déstabilisent la structuration de la séquence. Ces différentes transgressions de la narrativité de la mise en page amènent les planches de bandes dessinées vers des régimes picturaux qui investissent davantage la spatialité du dispositif que la temporalité de sa discontinuité, et proposent ainsi des expériences esthétiques originales et saisissantes.

Riferimenti bibliografici

ANDRIEU DE LEVIS J-C., De la ligne claire à la ligne « pas claire » : Émancipations esthétiques de la bande dessinée en France et aux États-Unis à l’orée des années 70, thèse de doctorat, Paris IV Sorbonne, 2019.

BAETENS J. et VAN GELDER H., « Permanences de la ligne claire. Pour une esthétique des trois unités dans L’ascension du Haut-Mal de David B. », in FRESNAULT-DERUELLE P. et SAMSON J. (dir.), Poétiques de la bande dessinée, L’Harmattan, 2007, pp. 183-194.

BAETENS J., Hergé, écrivain, Flammarion, 2006.

BOYER L., Les images libres : dessiner pour l'enfant entre 1966 et 1986, Memo, 2022.

CHAVANNE R., Composition de la bande dessinée, PLG, 2010.

FRÉMION Y., Les Nouveaux petits-miquets, Le citron hallucinogène, 1982.

GOMBRICH E. et ERIBON D., Ce que l’image nous dit, entretiens sur l’art et la science, Cartouche, 2009.

LOB J. et PICHARD G., Ulysse, Dargaud, 1974.

LYOTARD J-F., Discours, Figure, Klincksieck, 1974.

MARION P., Traces en case, Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, Louvain-la-Neuve, Academia, 1993.

MC CLOUD S., L’art invisible : comprendre la bande dessinée, traduit par Dominique Petitfaux, Delcourt, 2008.

ORY P., « Mickey Go Home! La désaméricanisation de la bande dessinée (1945-1950) », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 4, 1984, pp. 77–88.

PEETERS B., « Le moment belge », in ORY P., MARTIN L., VENAYRE S., MERCIER JP (dir.), L’Art de la bande dessinée, Citadelle et Mazenod, 2012, pp. 199-257.

PEETERS B., Lire la bande dessinée, Flammarion, 2010.

ROBERT P., La Bande dessinée, une intelligence subversive, Presses de l’Enssib, 2018.

STERCKX P., Sexties, Crepax, Cuvelier, Forest, Peellaert, Bureau des Grands Évènements (BGE), 2009.

WOLINSKI G. et PICHARD G., Paulette, éditions du Square, 1971.

WOOD G., Art Nouveau & Erotisme, Herscher, 2000.

Pubblicato

Fascicolo

Sezione

Licenza

Copyright (c) 2025 Jean-Charles Andrieu de Lévis

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.